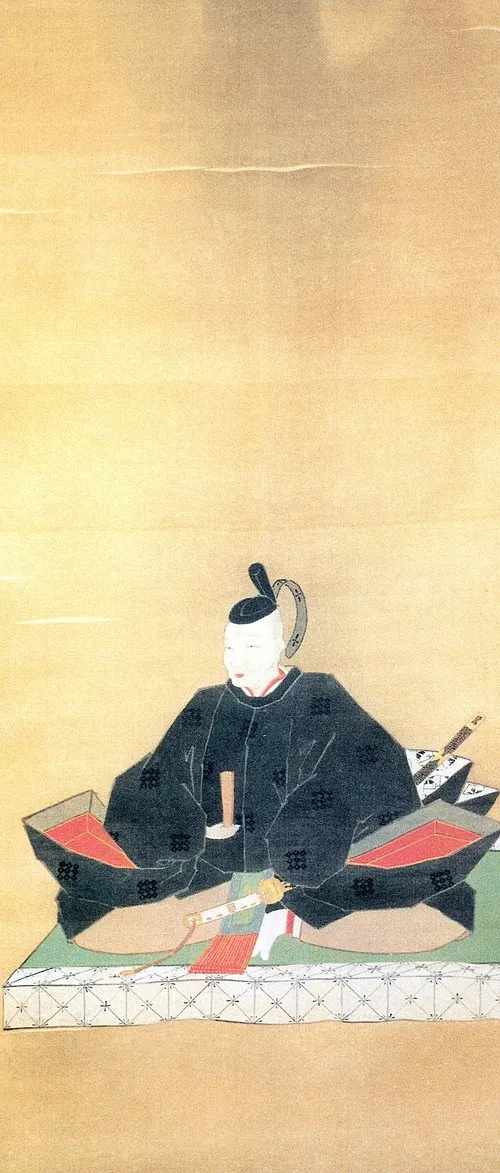

生年月日: 1749年(寛延2年10月29日)

死年月日: 1800年

名前: 松平資承

藩: 丹後国宮津藩主

松平資承運命に翻弄された藩主の物語

年月日丹後国宮津藩で生まれた松平資承はまさに王位継承者としての宿命を背負っていたしかしその運命は常に彼を試練の道へと導いた幼少期から期待される存在であったが彼が成長するにつれて多くの困難が待ち受けていた

若き日の資承は教育と武道を学びながら過ごした彼の父である松平家の当主から寄せられる期待は大きくそれにもかかわらず彼自身はその重圧に苦しんでいたと言われているおそらく彼は自分が何者であるかを模索し続けていたのであろう

藩主としての責任と挑戦

年歳という若さで宮津藩主となった資承しかしこの瞬間彼には大きな責任が課せられた幕末への道を突き進む日本において地方政治もまた激動していく中この若者には果たすべき役割があったしかしそれとは裏腹に彼の統治初期には多くの混乱と抗争が待ち受けていた

特に貧困層との関係は厳しくそれにもかかわらず資承は改革に乗り出そうとして失敗したこともあるそれでも皮肉なことにこの挫折こそが後の成長につながる経験となっていったこのような状況下でも彼自身もまた人間として成熟していったのであろう

改革への道筋

次第に政治的手腕を発揮するようになった資承だったがその努力もすぐには実を結ばなかったそれどころか新しい政策や改革案は保守的な貴族や商人たちから反発を招いてしまうこの時代背景では自身の信念と周囲との調和を図ることこそ難しい選択肢だった

議論の余地はあるがおそらくその中でも特筆すべきなのは財政面であり多くの場合無駄遣いが問題視されていたそんな中でも資承はいわゆる倹約令を導入し自身だけではなく民衆にも影響を及ぼそうとして成功するただしその一方では反感も買い人との信頼関係構築には時間を要したと言われている

後世への影響

年代になると徐に安定した政治基盤づくりへ向かって進み始めたその流れから新しい産業振興策や教育制度など様な施策へ挑戦していくしかしその背後には常なる苦悩や批判も伴っていただろうそれにも関わらずこの時期に確立された改革精神や行政技術によって宮津藩全体を見る目はいっそう広まっていったと言われる

晩年静寂の日

年月日ついに松平資承はその生涯を終えた享年歳という短い人生ながら多くの試練と挑戦によって得た知恵や経験はいまだ語り草となっているその死後残された遺産改革思想や藩内経済振興策などそれ自体がおそらく今日まで続いているのであろう

しかし皮肉なことにその名声や偉業について現代では知られることが少ない実際多忙だったこの時代背景ゆえアーカイブされた記録自体も乏しく人の日常生活とは直接結びつかない部分も多かったためだまた当時自身より優れた名君達と比較され続けた結果名君として称賛される機会さえ逃した可能性すら否定できないこのような文脈から見る限り不完全さとも言える人生観こそ重要なのだろう

[現代へのメッセージ]

そして今なお日本各地で評価され続ける真摯なるリーダーシップの姿勢この姿勢こそ真実ではなくとも一歩踏み出す勇気こそ私達現代人へのメッセージなのだ それ故西洋文化との融合期とも言える現在だからこそ本来持つ日本的精神性和・誠実・努力これについて考えるべきなのであるそして未来へ向け新しい社会づくりへどう進むべきなのか一度立ち止まり見直す好機と言えるだろう