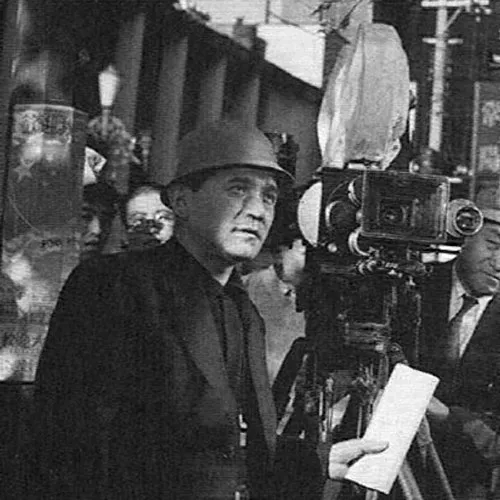

名前: レンジェル・メニヘールト

生年: 1880年

没年: 1974年

職業: 劇作家、脚本家

年 レンジェル・メニヘールト劇作家脚本家 年

レンジェル・メニヘールト彼の名前は舞台芸術の世界において一つの時代を象徴するものであり彼が生み出した作品は今なお多くの人に影響を与え続けている年ウクライナの小さな町で誕生した彼は家庭内で感じたさまざまな人間模様と苦悩がその後の創作活動に色濃く反映されることになる子供時代から文学や演劇への情熱が芽生え彼は若い頃から詩を書き始めたしかしその情熱とは裏腹に当時の社会情勢や家族環境は厳しいものであったそのためメニヘールトは自らの創作活動を続けながらも多くの困難に直面せざるを得なかったそれにもかかわらず年代初頭にはモスクワへ移り住み本格的な演劇活動を開始するこの都市で彼は数多くの名優と出会いその中で形成された人間関係が後に彼自身の劇作家としてのスタイルを決定づけることになるメニヘールトが最初に脚光を浴びた作品それはアフロディテに他ならないこの戯曲では人間存在というテーマについて深い洞察が描かれ多くの観客を惹きつけたしかしこの成功にもかかわらずアフロディテの製作過程には数の挑戦が待ち受けていた制作チームとの意見対立や舞台上で直面した技術的問題これら全てが彼に新しい試練となったことでしょう皮肉なことに年にはロシア革命という歴史的転換点によって多くの文化人が国外へと逃れる羽目になったその中でもメニヘールトも例外ではなく新天地として選んだパリでは新しい刺激的な環境と出会うことになるそしてこの地で様な国籍やバックグラウンドを持つ演劇家との交流からインスピレーションを得て新たな演劇様式形式主義を確立していったあるファンによればこの形式主義は従来型演劇とは異なる斬新な表現手法によって構築されておりそのスタイルは特異性とともに観客との距離感も変化させたようですしかしその進化過程には批判も少なくなく伝統的価値観への挑戦として捉える向きもあったこのような議論から生まれた緊張感こそが形式主義をより一層際立たせる要因となったと言えるだろう年代になると再び新天地へ旅立ちニューヨークへ移住することになったその地でもメニヘールトは多忙の日を送りながら一連の成功裏に製作された作品群によって再びその名声を高めることとなる夢見者という戯曲などはいまだ語り継がれる人気作となりその内容には心理学的要素すら含まれているここでも思考実験として登場人物同士が交わすダイアログそれぞれ異なる心理状態これこそ作品全体への深みと広さを与えていたのである年代以降日本とも深いつながりを持つようになったメニヘールトその背景には戦後日本演劇界への影響力と支援という側面だけではなく日本文化への真摯な関心もあっただろうそしてこの興味から来るインスピレーションこそ新しい試みとして日本国内でも上演される舞台制作につながっていくまた自身の日記などにも述べられている通り日本文化との触れ合いや日本人との交流によって大きく視野が広げられたと思われます年日本で実際に舞台製作した際高度経済成長期前夜という背景下では革新的試みと言えただろうしかし残念ながら歳で迎え入れるべき晩年期前半この頃より体調不良という問題とも闘う日となりますそれにも関わらず未完結だった脚本やアイデアを書き綴り続け自身のみならず次世代へ向けても熱意溢れる姿勢は変わらぬものだったでしょう年代半ばまで活躍し続けそれでも最終的には年この世を去る運命となりましたただし驚くべきことですがその死後数十年以上経過した現在でもレンジェル・メニヘールト名義による作品群はいまだ脚光浴びていますそれどころか多岐なる表現方法映画化され多言語翻訳された物語それぞれ独自性豊かな解釈として愛されていますそれゆえ現在進行形で評価され続けおそらく死後年以上経過している今なお人の日常生活にも色濃い影響力ある存在なのです今日ではこの偉大なる劇作家のおかげで形成された現代演劇界その足跡そして遺産非常識と思われしかない探求心や美学等これこそ今なお刺激的・革新的行為として認知されていますそしてレンジェル・メニヘールト自身その個性的発想法や実践方法こそ近未来型芸術文化創造への道標になっていると言えるでしょう