2021年 - ワルシャワで開かれた第18回ショパン国際ピアノコンクールで、反田恭平が2位に、小林愛実が4位に入賞した。ショパンコンクールで日本人の優勝はなく、反田は70年に2位に入賞した内田光子以来、51年ぶりに2位入賞を果たした。

‹

21

10月

10月21

魚吹八幡神社のちょうちん祭り - 秋の幻想的な伝統行事

魚吹八幡神社の『ちょうちん祭り』は、日本の伝統文化を色濃く反映した重要な行事です。毎年開催されるこの祭りは、地域社会の結束を象徴し、古き良き日本の風情を感じさせる貴重な機会となっています。元々、魚吹八幡神社は地元の漁師たちや農業従事者に信仰されており、彼らが豊漁や豊作を祈願するために訪れる聖地でした。この祭りでは、その信仰心が形になって表れます。この祭りの歴史は長く遡ります。江戸時代から続くとされ、当時から地元住民たちは神社への感謝と共に、自らの日々の生活が安泰であるよう願いを込めて灯籠(ちょうちん)を灯していました。それぞれの灯籠には家族や商売繁盛への思いが託されており、この儀式は地域全体に強い絆をもたらしています。光と影:願いごとの舞台裏夜空に浮かぶ無数の灯籠。その光景はまるで星空が水面に映し出されたかのようです。参加者たちは手作りした色鮮やかなちょうちんを持ちながら、微笑みあふれる顔で集まります。「あれは私のおばあちゃんのお気に入り」と子供が言えば、大人たちは懐かしい思い出話に花を咲かせます。この瞬間こそ、『ちょうちん祭り』がもたらす真髄なのです。さまざまな願い:人々とともに『ちょうちん祭り』には多様な背景を持つ人々が参加します。一緒になって踊ったり歌ったりすることで、お互いへの理解と共感を深めています。例えば、商売繁盛という願いだけでなく、家族安全や健康など、人それぞれ異なる想いがあります。これは現代社会でも失われつつある「絆」を再確認させる場でもあります。そして、その絆は地域社会全体へ広まり、生涯忘れ得ぬ記憶となって刻まれてゆくことでしょう。夜明け前…希望という名の明かし薄暗闇から静けさが広がる頃、人々は少しずつ集まり始めます。肌寒さも忘れて、一斉に火をともすその瞬間、「待ってました!」という声とともに温かな空気で包まれることになります。「新しい季節、新しい生」とでも言うべきでしょうか、この瞬間こそがお祝いごとの始まりなのです。子供たちとの約束:未来へ繋ぐ光また、この祭りでは未来への希望も感じ取ることができます。小さい子供たちは大人について回って、「これ、自分にもできる?」と期待いっぱいで質問します。それを見る大人達も目尻を下げながら答える。「もちろん!みんな一緒だからね」。こうした世代交代的な交流こそ、この文化行事ならではと言えるでしょう。そして、それこそ未来へ繋ぐ大切な光なのです。"しかし、『勝利とは何か?ただ過去の記憶なのか、それとも土に蒔かれた種なのだろう?”"魚吹八幡神社『ちょうちん祭り』は、その答え探し続ける旅でもある。”...

あかりの日の意味と日本における伝統

あかりの日は、毎年11月に日本で行われる特別な日であり、心の明かりや灯火を大切にすることを呼びかける日です。この日は、日本の文化や伝統に深く根付いた「灯り」に焦点を当て、家族や友人とのつながりを再確認し、心温まるひとときを持つことが目的とされています。歴史的には、日本では古くから火を灯すことが重要視されており、それは単なる物理的な光源だけでなく、人々の精神的な支えでもありました。温かな光:あかりが照らす心の道昔、日本では夜になると周囲が真っ暗になりました。そんな中、家々から漏れる暖かな光は、訪れる人々に安心感を与えました。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合ったように、その明かりは家族やコミュニティーとの結びつきを象徴していました。あかりの日には、このような過去への想いも含めて、人々は再びその価値を見直します。夜明け前…思い出の灯火あかりの日には、多くの家庭でキャンドルやランタンなどが点されます。たしかに、その小さな炎は大きな意味があります。それぞれが持つ思い出や感情、それこそ家族との絆、自分自身との対話。その瞬間、誰もが息をのんだことでしょう。「この光にはどんな思い出が詰まっているんだろう?」と考える人も多かったことでしょう。それはただ一時的な美しさだけではなく、一生忘れられない記憶となります。子供たちへの教え:未来への架け橋また、この日は子供たちにも特別な意味があります。「灯火」の象徴として、自ら考える力や想像力を育む機会となります。日本各地では学校でもこの日のイベントとして子供たちへ灯火について教える活動があります。「昔、おばあちゃんから聞いたお話」なども通じて、彼らは文化遺産とも言うべき知識を得ます。地域ごとの祝祭:色彩豊かな風景さらに日本全国で行われるさまざまなお祭りも、この日に重なることがあります。地域ごとの特色ある燈籠祭(とうろうまつり)など、美しい照明演出で多くの観客を魅了します。それぞれ異なるデザインやカラーリングが施された燈籠たち。一体どんなストーリーがそこに込められているのでしょう?それぞれのお祭典には、その土地ならではのお話しや伝説も織り交ぜられていて、多様性溢れる文化交流となっています。心ゆくまで楽しむ夜:星空との共演そして何より、この日は心ゆくまで楽しむためでもあります。ただ一緒に集まり、「この光ってなんだろう?」なんて会話する時間。一緒に食事して笑ったその瞬間こそ、本当の「明るさ」を感じ取れる瞬間です。そして星空とも共演するその様子。不思議ですね、「明かる」と「暗」が織成すバランス。そのコントラストこそ人生なのかもしれません。結論:我々はいずこへ向かう?もちろん私たちは忘れてはいけません。この「あかりの日」が私たちにもたらすメッセージ。その根底には「互いにつながっている」という強力なメッセージがあります。しかし、「明るさとは何でしょう?」それは単なる物理的存在なのだろうか?それとも精神的エネルギーとして我々一人ひとりから発せられているものなのでしょう?実際、それこそ私たち全員によって形作られるものなのです。...

早稲田大学創立記念日とは?歴史と意味を探る

早稲田大学は1882年に創立され、日本における教育機関として多大な影響を及ぼしてきました。この日は、創立者である大隈重信のビジョンが具現化した瞬間を象徴しています。彼は、教育が国家と社会の基盤であると信じ、多様な人々が集まり、知識を追求する場を提供することを目指しました。そのため、この記念日は単なる大学の誕生日ではなく、日本の近代教育史における重要なマイルストーンでもあります。勝利の風:この地の名誉の旅まるで太陽が昇り始めたかのように、早稲田大学はその設立以来、日本国内外から多くの才能を引き寄せてきました。キャンパス内には、歴史的な建物や広大な芝生が広がり、その空気には学問への情熱と青春のエネルギーが満ち溢れています。「あなたもここで夢を追い求めませんか?」と声をかけるような風景です。夜明け前…設立当初、この地にはさまざまな挑戦が待ち受けていました。開校当時、日本は西洋文化との接触によって変わりつつありました。その中で、大隈重信は「教育なくして国は成り立たず」と強く訴え、多くの若者たちに夢と希望を与えました。彼自身もまた、多数の日露戦争や欧米留学経験から得た知見を活かし、国際的視野を持った人材育成に力を注ぎました。子供の思い出帳キャンパス内では、「あの日、一緒に勉強した友達との思い出」や「初めて参加したサークル活動」のことなど、生徒一人ひとりに特別なエピソードがあります。それぞれ異なる背景や考え方から来た学生同士が意気投合し、新しい友情や絆が生まれる場所、それこそ早稲田大学なのです。この場所では学びだけでなく、人間関係も育む大切さがあります。光と影:共鳴する歴史そしてこの学校もまた、多くの困難にも直面しました。例えば、大正時代には日本社会全体として激動期でした。その中でも早稲田大学は自ら学問領域だけではなく、政治・経済・文化など幅広い分野への貢献という役割も担うようになりました。そしてそれこそ今まで続いている伝統へとなっていると言えるでしょう。未来への道しるべ近年ではグローバル化という新たな課題にも取り組んでいます。「世界」と言う言葉から逃げず、自ら進んで国際交流プログラムや海外研修など様々なチャレンジングプランを展開しています。それによって学生たちは日本国内だけでなく世界各地との繋がりも深めています。哲学的問い:何故我々は学ぶのでしょうか?"ただ知識欲満たすため?それとも未来へ向け自己実現するため?"Blooming in diversity: 自由闊達なる精神A seed planted in the soil of knowledge, watered by diverse perspectives, grows into a magnificent tree that provides shade to all.これこそ理想的環境でしょう。他者との対話や討論、さまざまな価値観への理解、それら全て無駄ではないと言えます。またこの場所だからこそ、新しいアイデアやイノベーションも生まれる訳です!その瞬間、その場そのもの、とても特別だと思います! “心とは、人間関係という網によって結びついたもの。それぞれ独自だと思っていても実際には共鳴し合う存在なのだ。”— 早稲田大学創立記念日の意義...

出来事

2018年 - 台湾宜蘭線新馬駅 - 蘇澳新駅間で列車脱線事故。18人が死亡、215名が負傷。

2018年 - 福原愛が自身のブログで現役引退を表明。

2010年 - ミャンマーの国旗が変更される。

2001年 - 長崎オランダ村が閉園。

1998年 - 任天堂がカラー液晶の携帯型ゲーム機・ゲームボーイカラーを発売。

1994年 - 韓国・ソウルの聖水大橋が手抜き工事により崩壊し漢江に落下。32人死亡、17人が重軽傷を負う。

1994年 - 北朝鮮核問題: 北朝鮮に軽水炉を提供する事などを条件として、同国が核開発を放棄する事に合意。(米朝枠組み合意)

1986年 - アフリカ統一機構(現アフリカ連合)による人及び人民の権利に関するアフリカ憲章が発効する。

1986年 - マーシャル諸島共和国がアメリカ合衆国との自由連合に移行(独立)。アメリカ合衆国との自由連合盟約が発効し、防衛・軍事を除く内政・外交権を得たため。

1983年 - 国際度量衡総会で、メートルの定義を現行の光速を基準にした定義に変更。

1970年 - 女性解放準備会などが日本初のウーマン・リブのデモ。

1970年 - 佐藤栄作首相が日本の首相としては初めて国連総会で演説。

1969年 - ソマリアでクーデターが起きモハメド・シアド・バーレ少将が実権を掌握。

1968年 - 新宿騒乱。学生らが国鉄新宿駅を占拠。機動隊と衝突し、騒乱罪で734人が検挙される。

1967年 - ペンタゴン大行進。

1966年 - 日本労働組合総評議会などがベトナム反戦統一ストを決行し、国際反戦デーに指定する。

1965年 - 朝永振一郎にノーベル物理学賞が贈られることが決定する。

1947年 - 国家公務員法公布。

1945年 - フランスで初めて婦人参政権が承認される。

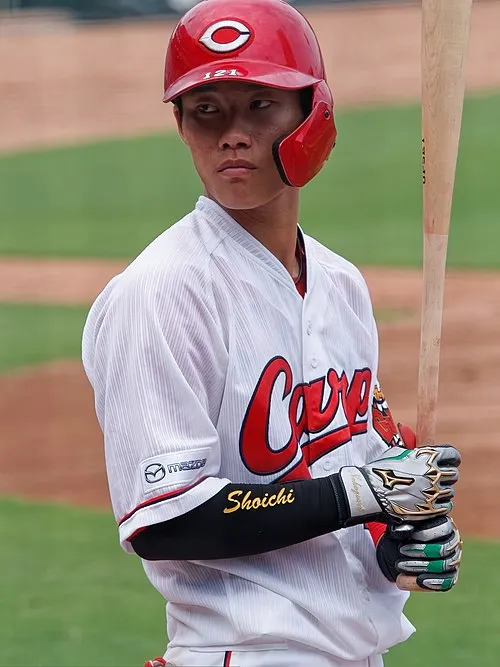

誕生日

死亡

2023年 - ボビー・チャールトン、サッカー選手(* 1937年)

2021年 - 鹿野道彦、政治家、元衆議院議員(* 1942年)

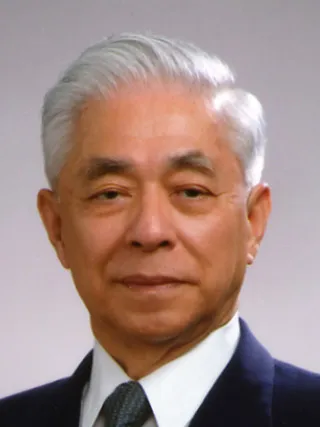

2018年 - 西澤潤一、工学者(* 1926年)

2016年 - 小坂憲次、政治家(* 1946年)

2009年 - 南田洋子、女優、タレント(* 1933年)

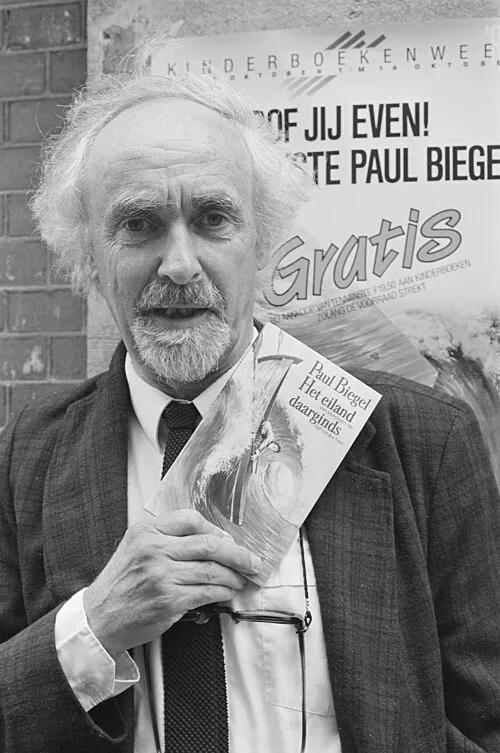

2006年 - パウル・ビーヘル、児童文学作家(* 1925年)

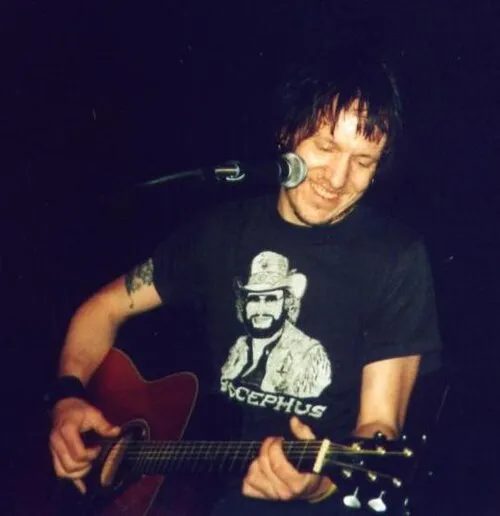

2003年 - エリオット・スミス、シンガーソングライター(* 1969年)

2002年 - 笹沢左保、小説家(* 1930年)

1999年 - ジョン・ブロムウィッチ、テニス選手(* 1918年)

1998年 - 宮脇檀、建築家、エッセイスト(* 1936年)