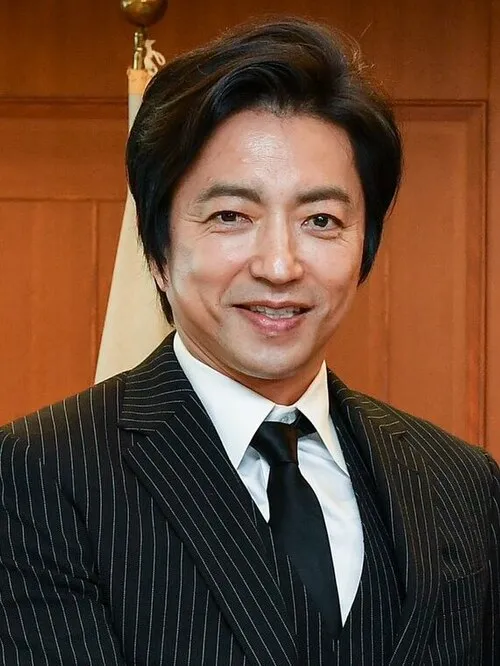

名前: ラデク・バボラーク

生年: 1976年

職業: ホルン奏者

年 ラデク・バボラークホルン奏者

年チェコスロバキアのプラハで音楽の申し子が誕生した彼の名前はラデク・バボラーク幼少期から音楽に囲まれ育ち家族は彼にとって常にインスピレーションの源だったしかしただ単にホルンを手にするだけではなかった彼はその楽器を通じて感情を表現し心の奥深くに眠るメロディーを引き出す才能を持っていた

若い頃からその才能は周囲にも認められていたがそれにもかかわらず彼自身は苦悩していた公演やオーディションで失敗するたび自信を失うこともあったそれでも音楽への情熱が彼を支え続けた歳で地元オーケストラとの共演が実現しその瞬間舞台上で感じた高揚感は生涯忘れることのできないものとなった

やがて大学進学の道を選ぶことになり有名なプラハ音楽院へと進むその時期には更なる試練が待ち受けていた友人との競争や教授からの厳しい指導それでも彼は負けず嫌いだったため一層努力し自らのスタイルを磨いていくそして卒業後には多くのオーケストラから招聘されるほど成長した

皮肉なことに多忙な日には孤独も伴った世界各地で演奏する一方で人とのつながりが薄れていく感覚それでもある晩大阪フィルハーモニーと共演した際日本文化への興味が深まり新たな視点からホルンという楽器を見る機会となったこの経験がおそらく後のキャリアにも大きな影響を与えたと言えるだろう

さらに数年後東京へ移住し日本語も習得し始めるこの行動は周囲から驚きを持って迎え入れられたしかしそれにもかかわらず新しい挑戦への意欲と文化的交流への期待こそが彼に新たな活力を与えているようだった

彼自身その時期について日本人として受け入れられるためには自分自身も変わる必要があったと回想しているその言葉通り多様性豊かな日本の音楽シーンへ参加することで自身もまた新しい色彩で染まっていくようだ

年には国際ホルン協会コンテストで優勝その栄冠によって一躍名声を得ることになるしかしこの成功には陰もあり多忙すぎる日によって体調不良になる場面もしばしばあった私は自分自身と闘わねばならないと語った言葉からその内面的葛藤もうかがえるそして多忙さゆえ疎遠になってしまった家族との関係修復へ向けても努力している様子だった

年以降日本国内外問わず数のレコーディングや公演活動へ積極的に参加またテレビ番組やイベントにも出演し人との接点も広げていくその中でも特筆すべきなのはホルン・マスタークラスの開催だ後進への指導だけではなく多世代間交流という新しい価値観も提案しているようだこの取り組みのおかげで新世代ホルン奏者達とも積極的につながり合う場面も見受けられる

しかし年代半ば以降自分だけではなく他者にも影響力を持つ存在になろうと決心するそして環境保護活動など社会貢献にも目覚め始め音楽こそ人類共通の信念によって複数団体とも協力関係へ発展させているその姿勢はいまだ衰え知らずという印象だ

年以降新型コロナウイルス感染症の影響で全世界的な危機状態となりライブパフォーマンスやレッスン業務など多岐に渡り制限され始めるしかしこの困難な状況下でもオンライン授業やリモートコンサートなど新しい試みに挑戦する柔軟さこそ評価され続けているまたチャンネルでは親近感溢れるトークスタイルによってファン層も拡大中この流れのおかげでしょうおそらく今後さらなる活躍が期待される逸材として注目され続けていると言えるだろう

そして最近では社会的メッセージ性強化された作品群によって再び話題となりつつある私たち全員には声がありますというテーマ設定この表現力豊かなフレーズ自体がおそらく次世代アーティスト達への道標ともなる可能性がありますね何より孤独だけど共鳴を感じさせるその音色まさしくそれこそ我現代人皆んな求め続けてきたものなのだから