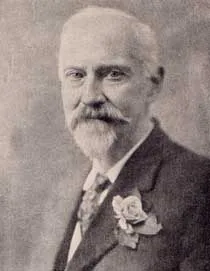

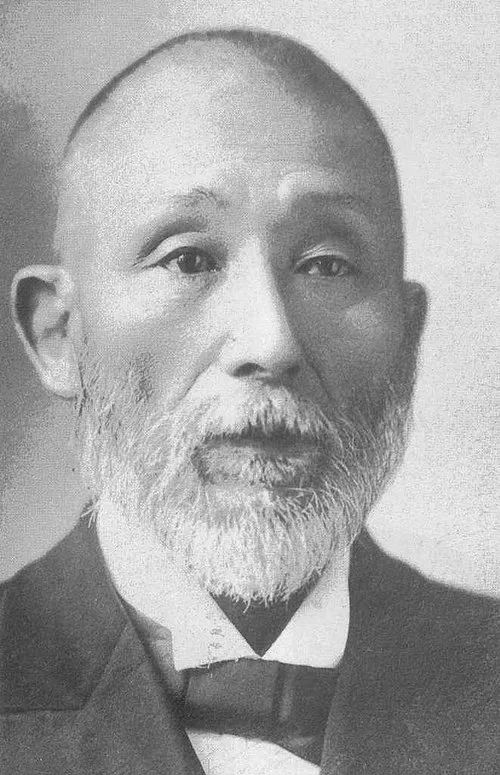

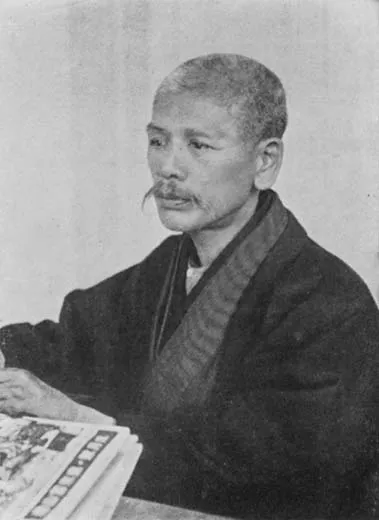

名前: 西村真琴

職業: ロボット学者

生年: 1883年

没年: 1956年

年 西村真琴ロボット学者 年

西村真琴ロボット学のパイオニア

年ある小さな町で一人の男が誕生した名は西村真琴彼はまもなく機械と人間の関係を再定義する人物となる運命を背負っていたその幼少期彼は近所の工場で遊ぶことが大好きだった鋼鉄の部品や油に染まった手は彼にとって心躍る冒険だったしかしそれにもかかわらずその無邪気な遊びには将来への大きな夢が潜んでいた

若き日の西村は特に科学に対して好奇心旺盛だった学校では優秀な成績を収めたがその目標は単なる知識を超えていたおそらく彼が最初に感じた自動化への情熱は中学時代の課題研究から生まれたと言われているその頃彼は機械仕掛けの自動人形を作り出し人を驚かせることになるしかしこの成功には多くの失敗が伴っていた最初に作った人形はボロボロになり次第に家族や友人から笑いものになったしかし西村は諦めなかった

大学進学後西村真琴のキャリアはいよいよ本格的になる自分自身よりも優れた存在を求める思いこそが彼を駆り立てたこの志向こそが後のロボット学研究へとつながっていく大学卒業後西村は海外留学し多くの先進的な技術や思想との出会いによってさらなる刺激を受けることになる

しかしそれにもかかわらず日本へ帰国した際には社会状況も変わっており西村には新しい挑戦が待ち受けていた当時日本では戦後復興期であり人は生活基盤を築いている最中だったそのため新技術への投資や支援も難しかっただが皮肉なことにこの環境こそが逆境として西村真琴を成長させる要因となった

彼はいち早く日本国内でロボットをテーマとした研究チームを結成する仲間との共同作業では多様なアイデアや試行錯誤の日それぞれ異なるバックグラウンドから集まったメンバー達との交流によって新しい発想が生まれていったそして年代になると西村たちの努力によって日本初となる産業用ロボットが完成するこの革新によって日本企業でも効率化された生産システム導入への道筋がついてしまう

それでもなお西村真琴自身には苦悩の日もあったかもしれない多くの場合新技術開発者として直面するプレッシャー特許権や資金調達ビジネスモデル構築などそれらすべてから解放されたいと思う反面自身だけでなく周囲にも影響力を持つ人物として責任感も強かったそしてある日私自身より良いものを実現できない苦悩感から逃れるため新たなる研究対象として人工知能へ目覚め始めたとも言われている

その中でも特筆すべき出来事として年代初頭プロジェクトと呼ばれる取り組みへの参加だろうこのプロジェクトでは人間らしさとは何なのか という問いかけから始まり共存する未来のイメージまで広げてゆく参加者同士で議論し合うことでお互い相手との理解度や視点など深まる一方それぞれ異なる価値観について考えるきっかけともなった

年代になる頃まで活動していた西村だがその成果や考え方はいまだ色褪せない同時代的にも評価され続け各地で講演活動など幅広く活躍していたそこで迎えた年一世代以上もの技術革新を見る中自身最後となる著書未来社会と共生するためを書き上げ私たちはどうあるべきなのかという疑問系統について問い直したのである

しかしながら年月日西村真琴という名前がお茶目さ漂うコーヒーカップ製造会社のお知らせによれば天寿歳享年それでも記憶され続け不完全ながら机上論理だけでは済まされない物語性豊かな存在感だけ残された どんな風景でも見渡せば今尚その影響力例えば現代社会では技術進展以降多数登場している自主型ロボット達等果敢にもその目的意識高揚効果は色褪せず歴史家たちはこう語り継ぐ

.webp)