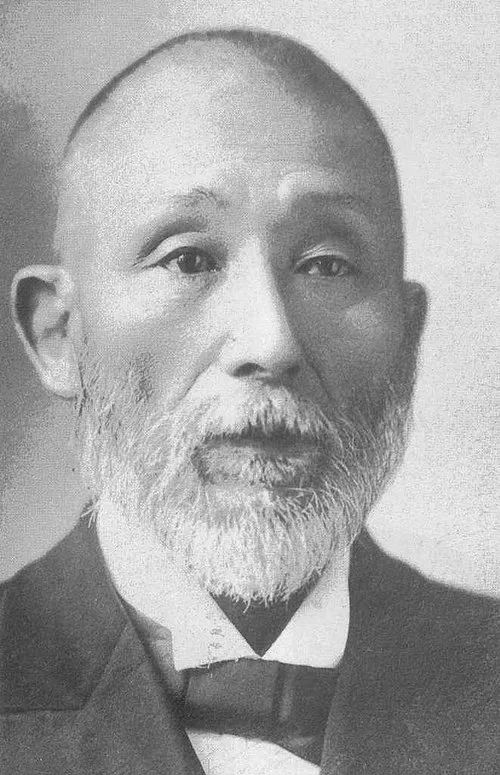

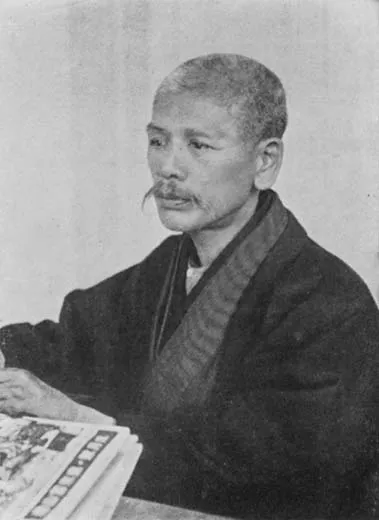

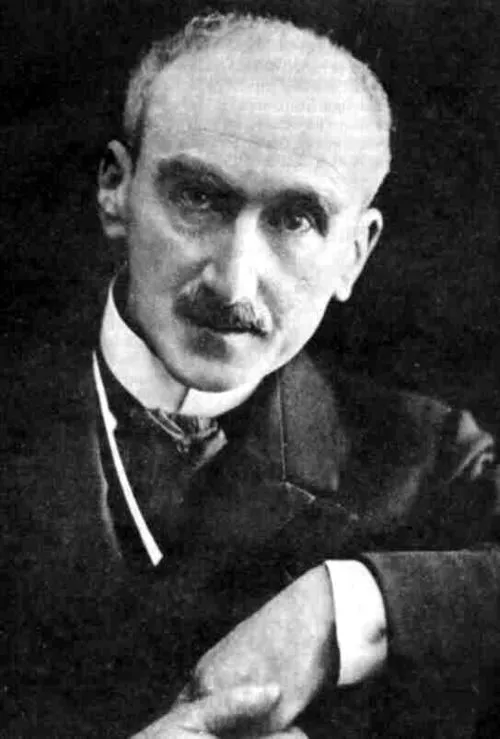

名前: 秩父宮雍仁親王

生年: 1902年

没年: 1953年

身分: 皇族

年 秩父宮雍仁親王皇族 年

年日本の歴史において特異な瞬間が訪れたこの年秩父宮雍仁親王が生涯の幕を閉じたしかし彼の物語はここで終わるわけではない彼の誕生は年にさかのぼり皇族として育まれた彼は多くの期待と重圧を抱えていた皇族として生まれた雍仁親王は若いころから日本帝国の未来を担う存在と見なされていたそれにもかかわらず彼自身がその役割に疑問を持つ瞬間もあった特に第一次世界大戦後日本社会が急速に変化していく中で雍仁親王は内面で葛藤を抱えていたかもしれないアメリカやヨーロッパ諸国との関係が悪化し始めると外交官として教育された彼は自身の知識や経験をどこで活かせるか真剣に考えざるを得なかったある意味ではその時期こそが彼自身の真価を試される場でもあったのであるしかしそれにもかかわらず日本国内外で巻き起こった波乱万丈な出来事によってその道筋は思うようには行かなかった年日本は敗戦という衝撃的な結果に直面したこの時代背景から見てもおそらく秩父宮雍仁親王自身も大きな混乱を経験しただろう家族や皇室という枠組みさえも揺らぎつつあった中自身が果たすべき役割について改めて思索することとなったしかし皮肉にもこのような困難な状況下だからこそ新しい可能性も広がっていたとも言える戦後日本国民は新しい社会制度や文化に適応しようとしておりその流れには多くの挑戦が伴っていたそしてそんな中でも秩父宮雍仁親王は自ら皇族として何とか貢献し続けようと努力していたその一環として多様性への理解や地域振興活動など公私共尽力した結果大きな評価も受けたと言われている人とのふれあいから得られる学びや感動それこそが当時の日本社会には欠けていた要素だったのであるまた興味深いことにこの時期年代後半から年代初頭雍仁親王自身の日常生活には多くの文化的活動も含まれていたと思われるその中でも特筆すべきなのは音楽や美術への強い関心だ音楽とは何かと自問自答しながら新しい日本文化創造へ向けて情熱的に取り組んだ様子がおよそ推測できるしかしそれにも関わらず公務との両立はいまだ難しかったと言える年多くの人との別れの日が来た当日の東京では多く的人によって最後のお別れとなった式典が行われ多数メディアによって報道されたその光景はいまだ記憶に新しく人の涙と感謝で包まれていただろうまた一部ファンや支持者から平和への道標として称賛され生涯で築いてきた絆・信頼関係を改めて感じさせる結果となった歴史家たちはこう語っている秩父宮雍仁親王なしでは日本現代史を見ることなどできないとまたその死後多様性への理解というテーマについて議論され続け孤独という観念すら再考されるきっかけになったことだろうそれゆえおそらく彼の商品とも言える存在感権威とは裏腹なの温かな人柄今なお色褪せず広まり続けていると言えるそして今年になりその影響力を見るためには一体どんな方法がありますか ひょっとするとそれぞれの日常生活新しい価値観新しい出会いやコミュニティー形成など人相互間で交わされる会話そのものなのかもしれないまた一方では公僕として責任感強い姿勢それこそ現代日本社会にも通じ合う教訓ともなるでしょうそれゆえ故人へのリスペクトと共鳴する形でこのような意義深さだけでも忘れることなく受け継いで行かなければならないと思います歴史的背景から眺めても不確実性高かったこの出来事ですが皮肉ながら今日まで根強く残っていますこの先数十年経過した後でも伝承され続いて欲しい姿勢です少なくとも私達一人ひとりそして他者との絆これこそ本当に重要ですよね

.webp)