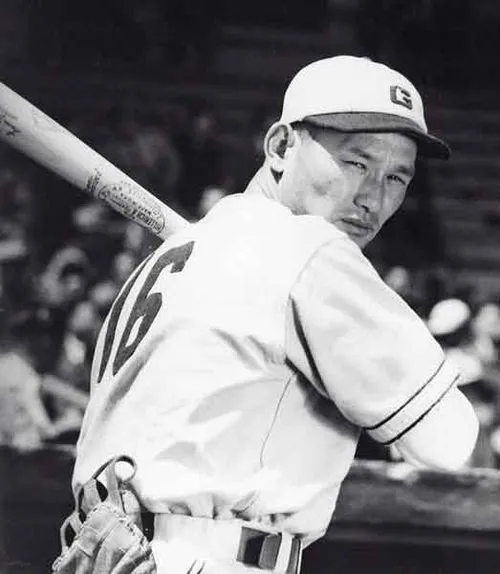

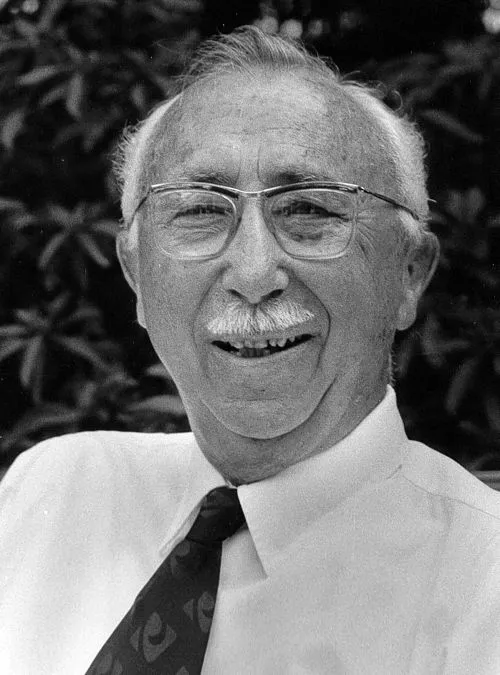

名前: 西川長夫

職業: 文学者、社会学者

生年: 1934年

重要な年: 2013年

西川長夫 文学と社会学の交差点

年日本のある静かな町に未来の文学者であり社会学者となる男が誕生した彼は幼い頃から言葉に魅了されそれらを使って人の心を動かす力を持っていた家庭には多くの本が溢れその中で彼は様な物語や思想に触れ自身の視野を広げていった

しかし戦後間もない日本という背景の中で彼は自身が育つ環境が人の思考や行動にどれほど影響するかを考えるようになった青少年期彼は社会問題への関心を高めていきその思索は後に彼自身の研究テーマへと繋がることになる

文学への道

大学進学後西川は文学部で多くの著名な作家たちから影響を受けたしかし皮肉なことにその中には彼自身が非常に尊敬する人物も含まれていたそれにもかかわらず同時期に始まった社会運動への参加によって彼は自らの立ち位置について深く考えるようになったこの二つの道文学と社会活動はおそらく西川長夫という人物形成に欠かせない要素となっていった

社会学との出会い

大学卒業後西川は一時的に教壇についたしかし自身が真剣に探求したかったテーマ人間とその環境との関係性について深く掘り下げるためには自身もまた研究者として世間へ飛び出さなければならないという結論に至ったそれによって彼は大学院へ進み本格的な研究生活をスタートさせることになる

新しい視点と批評

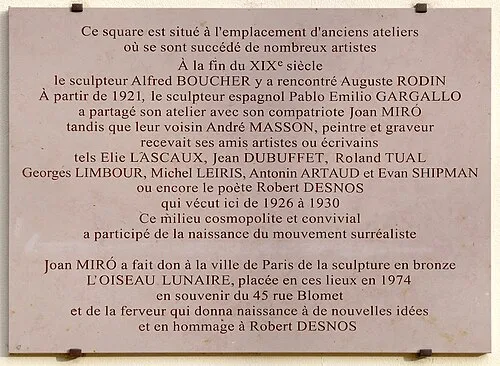

年代になると西川長夫という名前は次第に文壇だけでなく多くのメディアでも取り上げられるようになっていった特筆すべきこととして彼の記事や論文では人間存在について鋭い洞察力が光りそれまであまり注目されてこなかった社会構造や文化的背景にも目を向ける必要性を説いていたその結果多くの若手作家たちから支持され現代日本文学における重要な評論家として名声を得た

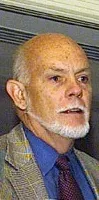

晩年と遺産

年西川長夫はその人生の幕を閉じたしかしその死から今日まで続いている影響力を見るにつけ一つ疑問が浮かぶ果たして西川長夫とは何者だったのでしょうおそらくそれについて明確な答えはいまだ出てこないだろうただ一つ言えることそれは言葉と思想の両方で築かれた橋渡し役だったということである

現代との接続

皮肉だと思う方もいるだろう現在でも上では西川氏による引用や議論する姿勢について語られているそして今多様化した情報環境下でもなお人が直面している自己と他者の関係性問題これこそ西川氏が生前扱っていたテーマそのものでありその重要性はいまだ色褪せてはいないと言える