2024年 - 小嶋陽菜に対する暴行容疑で40代の外国人男性を逮捕。

‹

28

10月

10月28

チェコとスロバキアの独立記念日の意義と祝祭

独立記念日は、国のアイデンティティを形成する重要な日です。チェコでは10月28日、スロバキアでは同じく10月28日が、チェコスロバキアとしての独立を宣言したことを記念しています。この日は、1918年にオーストリア=ハンガリー帝国からの解放を迎えた歴史的瞬間を祝うものです。当時、多くの人々が新しい国家への希望と期待に胸を膨らませていました。当時、この地域は数世代にわたり外国によって支配されてきました。ナショナリズムが台頭し、人々は自己決定権を求めるようになりました。特にチェコとスロバキアの民族運動は、この流れの中で大きな役割を果たしました。その結果、第一次世界大戦後、多くの国々が独自の国家として認められるようになり、チェコスロバキアもその一つとなったわけです。勝利の風:この地の名誉の旅あの日、一筋の光が暗い歴史から射し込んだ。寒い秋風に舞う枯葉が、その瞬間まで隠されていた希望を運び入れていたかもしれない。それはまるで、新しい朝日の兆しがほころぶかのようだった。夜明け前…1920年代初頭、ヨーロッパ各地でナショナリズムが高まりつつありました。この潮流は人々の日常生活にも影響を及ぼしていました。「私たち自身には何が必要なのか?」という問いかけ。それこそが、この新生国家への期待感となったのでしょう。その背景には、大戦によって引き裂かれた家族やコミュニティーへの悲しみも存在していました。しかし、その痛みさえも新しい未来への道標となり得ることをご存知でしたか?子供の思い出帳家族と共に祝う独立記念日の祭典、その光景はいまだ鮮明に目に浮かぶ。子どもたちが旗を振り、大人たちは歌声高らかに伝統的な曲を口ずさんでいる。「あなたも行こう!これこそ私たちの日だ!」そんな声が響いていた。そして赤いカーネーション。あの日感じたその香りは、忘れられない思い出として心に刻まれている。苦悩と希望:歴史的再起チェコスロバキアという名前すら耳慣れない世代へ渡る中、それぞれ別個なアイデンティティーや文化背景があります。しかし共通する点、それは「自由」への渇望でしょう。そして1993年には平和的な分裂によってそれぞれチェコ共和国とスロバキア共和国へと進化したわけですが、そのプロセス自体もまた、新しい可能性への扉でした。見えざる絆:二つながら一つ「我々は違う道でも、一緒に歩むことできるんだ」そう囁く友人達との語らいや笑顔、それこそがお互い信じ合える証だったと思います。Pride and Memory: 豊かな文化遺産として残すためにしかし、その豊かな文化遺産についてどう考えるべきなのでしょう? Cultural Tapestry: A Shared History and Divergent Paths "But what does it mean to be free?" These words linger like a haunting melody in the air. console.log("Emotional connections transcend borders. Independence Day serves as a bridge...

参戦記念日(Noの記念日)とは?ギリシャの歴史と文化を祝う日

参戦記念日、または「オッホ・デー」として知られるこの日は、ギリシャにおいて非常に重要な歴史的出来事を称えるものです。この日、1940年10月28日にイタリアのムッソリーニ政権がギリシャに対して宣戦布告をした際、当時のギリシャ首相ヨルゴス・カポディストリアスがその圧力に対し「ノー」と答えたことが起源です。この「ノー」は単なる拒絶の意志だけでなく、国民全体の誇りと抵抗を象徴しています。この出来事は第二次世界大戦中におけるヨーロッパの情勢にも深く関わっており、特にバルカン半島地域での抵抗運動や民族意識の高まりを促進しました。ギリシャ人たちは、この言葉一つで自己決定権や独立心を表明し、多くの犠牲を払ってでも祖国を守る姿勢を示しました。勝利の風:この地の名誉の旅想像してみてください。1940年10月28日の早朝、アテネには静けさが漂い、人々は普段通りの日常生活を送っていました。しかし、その裏では国家存亡の危機が迫っていたことも知らず。午後になると、一つのお知らせが街中に響き渡ります。「イタリア軍から通告だ!」 息詰まるような緊張感が広がる中で、多くの人々は胸に抱く思い、自ら進むべき道について深く考え始めます。それまで穏やかな日常だった町は、一瞬で激しい情熱と勇気によって満たされました。「オッホ!」という叫び声、それはただ拒絶するだけではなく、「私たちは屈しない」という強い決意でした。それから数時間後、この瞬間こそが彼ら自身と未来への扉となることになるとは誰も想像できなかったことでしょう。夜明け前…そして数週間後、その夜明け前、不安定な空気感が街全体に漂います。暗闇から立ち上る煙、その向こうには希望があります。冬季にもかかわらず、人々は寒さも忘れて集まり、自ら作った小さなキャンドルを手に掲げます。その光景には、大義名分と自由への渇望しかありませんでした。周囲では家族や友人との別れもありました。一緒になって過ごした時間、それらすべては彼ら自身と一緒になったかもしれません。彼ら一人一人が持つ勇気、それこそ全国民へ広まり、「私たちには未来がある」というメッセージとして根付いていったことでしょう。子供の思い出帳時代が移ろうとも、この特別な日は今でも受け継がれている意味があります。学校では子供たちがおじいちゃんやおばあちゃんから語り継ぎされた物語を書き留めています。その内容は単なる歴史ではなく、生き生きとした感情、家族との絆など様々です。そして、新しい世代へその重みある記憶を書く責任感も芽生えているのでしょう。"オッホ・デー" の式典では、多くの場合パレードや演説があります。その中には、大切なお話として先祖たちへの感謝、新しい世代への希望について触れる場面も多々あります。それぞれ違う視点から見ることで、この国民的誓約の日はいっそう色鮮やかなものになるでしょう。平和への道しるべ:未踏へ続く旅路This day, a reminder of a choice made long ago, stands as a beacon for future generations. The reverberations of that resolute "No" still echo across the mountains and valleys of Greece. In every school and home, stories are told not just to remember the past but to instill a sense of responsibility and hope for the future. “What does it mean to resist?” they ponder; is it merely standing against oppression or forging one’s identity through acts of courage?The Strength in Unity: Reflections from the PresentThe essence of "Ochi Day" can also be felt in contemporary Greece...

速記記念日(日本):芸術としての速記技術の重要性

速記記念日とは、日本で毎年11月22日に祝われる特別な日です。この日は、速記技術の発展と、その社会的貢献を讃えるために制定されました。速記は、言葉を瞬時に文字として書き取る技術であり、特に法廷や議会などの公的な場面でその必要性が高まりました。日本ではこの技術が明治時代から普及し始め、その後さまざまな形式が開発されてきました。歴史を振り返ると、日本の近代化に伴い、速記は重要な役割を果たしてきました。特に、明治政府によって導入された新しい法律や制度の下で、多くの文書や議事録が必要とされ、その迅速かつ正確な作成には速記技術が不可欠でした。また、この日は「国家試験」が行われたこともあり、多くの受験生がこの日に挑戦した歴史があります。言葉の影響:瞬間を捉えるアート私たちの日常生活には、言葉という不可欠な要素があります。その一方で、それらすべての言葉を正確に捉え続けることは容易ではありません。しかし、速記者たちはその困難さにもかかわらず、一瞬一瞬を切り取ります。「音」と「文字」が出会う場所、それがまさしく彼らの日常なのです。歴史的背景:夜明け前…19世紀末、日本は西洋文化との接触によって大きく変わろうとしていました。新しい価値観や知識が流れ込む中、人々はコミュニケーション手段としてより効率的な方法を求め始めます。その過程で登場したのが、当時まだ珍しかった「速記」です。それまで主流だった筆記スタイルでは追いつかないほど、大量の情報交換が必要となったからです。そして1911年、この日の設定につながった国家試験への道筋も築かれていきます。文化への影響:子供の思い出帳子供たちもまた、この技術から多くを学びました。「スピード」と「集中力」を育む教育ツールとして活用されたため、多くの場合楽しんでもいました。教室では、「先生のお話」を真剣に聞いてそれを書き取ろうとする姿勢こそ、一番大切だったようです。「カリカリ」という音とともに黒板上には無数の漢字や平仮名が並ぶ…。それはどこか懐かしさすら感じさせます。現代社会と未来へ向けて:変わりゆく風景21世紀になりデジタル化が進む中でも、この伝統ある技術は消え去ってはいません。それどころか、新しいツールとの融合によって新たな可能性も広げています。音声認識ソフトウェアなどとの連携も見られる今、一層便利になっています。また、人々がお互いにつながる手段として再評価されています。「人間対機械」の戦いというテーマも浮上していますね。結論:ただ忘れ去られる運命なのだろうか?"しかし、本当に情報とは何でしょう?ただ過ぎ去ってゆくものなのでしょうか。それとも誰かのお心を温め続けている種なのだろうか?"...

日本のABCの日とは?英語教育の重要性を考える

日本のABCの日は、毎年11月26日に祝われる特別な日であり、教育と識字の重要性を再確認するために設けられました。この日は、国民が基本的な教育の重要性を認識し、自身や子供たちが学ぶことの大切さを見つめ直す機会です。特に、日本は長い間教育に力を入れてきた国であり、その結果として高い識字率を誇ります。この日が設けられた背景には、戦後日本が経済復興を遂げる過程で教育制度の強化が不可欠だったという歴史があります。1954年、日本政府は国民全体に対して「教育基本法」を制定し、それによって全ての子供たちが平等に教育を受ける権利が保障されました。この法律は日本社会において非常に重要な役割を果たしました。知識の風:未来への架け橋ABCの日には、多くの学校や地域団体によってイベントや講座が開催されます。「知識」という名の風は、未来へ向かう子どもたちの背中を押します。その瞬間、大人も子供も一緒になって「学び」の大切さについて考え、感じ合います。夜明け前…心ざわめく教室朝靄漂う教室では、生徒たちがお互いに助け合いながら問題集と向き合っています。指先から伝わる紙の感触、小さな声で交わされる質問と答え。それぞれ異なるペースで進む彼らですが、その視線には共通するものがあります。それは「学びたい」という純粋な思いです。この日、この時こそ、日本全国どこでも同じ思いが交差します。子供の思い出帳:成長とともに育まれる絆A-B-Cの日では多くの場合、親子参加型イベントも行われます。親も一緒になって絵本を読んだり工作したりすることで、「学ぶこと」は遊びでもあるということを実感します。「ああ、お母さんみたいになりたい」「お父さんにも負けないくらい勉強するんだ!」そんな言葉が飛び交う場面では、多世代間で育まれる絆や理解があります。これこそ未来への土台なのです。このような日々から生まれる思いや経験は、一つ一つ積み重ねられ、「知識」として育まれてゆきます。そしてそれら全ては、次世代へと繋ぐ道筋となります。「私は何者か?」という問いかけ、それぞれ独自になることで新しい何かへ挑戦できる勇気になるでしょう。未来へ続く道:夢見る心A-B-Cの日には、多様な文化活動も盛り込まれています。地域ごとの伝統芸能や地元企業とのコラボレーションなど、新しい発見があります。また、この日は特別講演会なども開催され、有名人や著名人によるスピーチから多くを学ぶこともできます。「ここまで来られた理由」その言葉には重みがあります。そして、それによって生徒達自身にも大きな刺激となります。その瞬間、彼らはいっそう「夢」を描き始めます。またひとつ、新しいページが開かれる…A-B-Cの日はただ単なる記念日ではありません。それぞれ異なる個性や文化背景にも配慮しながら、お互い理解し支え合う場なのです。この瞬間から得たものはいずれ彼ら自身だけでなく、その周囲にも影響してゆくことでしょう。目指す先には明るい未来、「私達」は必ずそこへ辿り着くことのできる存在です。結論:知恵とは何か?その意味深きを探ろうA-B-Cの日とは単なる日の記録だけではなく、人々がお互いにつながりあう機会でもあります。しかし、本当に知恵とは何なのでしょう?それは情報だけではなく、人との関係性そして経験から生まれるものと言えるでしょう。この豊かな文化遺産はいずれさらに広げてゆきます。「我々」が次世代につないで行かなければならない使命、それこそこの日の本質なのです。一体私達はどんな種蒔きを今しているのでしょうか?それともただ追憶となってしまったのでしょうか?しかし、勝利とは何でしょう?それとも私達自身、生涯続いてゆく旅路なのでしょうね。...

群馬県民の日に知っておきたいこと

群馬県民の日は、毎年10月28日に祝われる特別な日で、群馬県に住む人々が自らの地域を誇りに思い、その文化や歴史を再認識するための機会です。この日は、1969年に設立され、1970年代以降から本格的に祝われるようになりました。背景には、群馬県が持つ豊かな自然、美しい風景や温泉、歴史的な名所があり、それらを次世代へと伝える大切さがあります。この日は特に教育機関や自治体などでイベントが開催されることが多く、地域住民の参加によって活気あふれる雰囲気となります。群馬県民としてのアイデンティティを育むことで、人々は故郷への愛着を深め、それぞれがこの土地で育まれた伝統や文化を再評価します。また、この日は様々な催し物が行われ、新たな発見や交流の場ともなるため、多くの人々にとって特別な意味を持っています。風と共に:故郷への誇り秋風が吹き抜けるその日、多くの市町村では祭りや行事が開催されます。青空の下、大勢の家族連れや友人同士が集まり、それぞれのお祝い方法で楽しい時を過ごします。焼き立てのお団子や地元産のお野菜、お酒など、美味しい料理も一緒です。「ああ、この味だ!」と思わず口元ほころばせる瞬間、その美味しさは単なる食べ物以上のものとなります。それは故郷とのつながり、その根源でもあるからです。歴史ある湯治場:心温まる思い出群馬県は古くから温泉地として知られており、有名な草津温泉や伊香保温泉などがあります。そのため、「お湯につかりながら語らう」という文化も根付いています。この日は多くの住民たちがお互いに声を掛け合いながら観光スポットへ足を運び、自分たちだけではなく訪れる方々とも温かいコミュニケーションを楽しみます。「ここには何世代にもわたって受け継がれてきた熱い湯」が流れています。そのお湯には無数の物語と笑顔があります。また、昔話として残されている「かっぱ伝説」も広く親しまれており、この日になると思わず耳を傾けてしまうことでしょう。「子供たちは興奮してかっぱ探し」を始めたり、大人たちはそれぞれ自分自身の日常生活で感じていた小さな幸せについて振り返ったりします。その感情こそ、生まれ育った土地への愛情表現なのです。記憶という織物:過去から未来へ「私たちの日々は織物だ」と言えます。それぞれ糸一筋、一筋、一筋…その中には喜びも悲しみもあります。近年では若者向けイベントも増えてきました。この日には音楽ライブやアート展示など、多彩な企画によって新しい形で地域活性化にも寄与しています。そしてそのイベントに参加した若者達は、「自分自身だけではなく仲間との絆」を深めてゆきます。「私、この場所で生まれてよかった」と思える瞬間こそ、まさしくこの日の意義そのものと言えます。未来への橋渡し:新世代への希望"夜明け前…" すべてこれから訪れる未来へ向けても考えられる意義があります。例えば地元企業によるワークショップなど、新世代向けプログラムも盛んです。その中には「自分達だからできること」を見つけたり考えたりする機会でもあります。「何か面白そう!」と思った瞬間、それこそ新しい道筋への第一歩なのです。こうした取り組みこそ、実際的にも精神的にも「私たち」という集合体として強固になります。永遠なる記憶:心音(こころね)響く時"子供達から受け取ったメッセージ""どうしてそんな魅力的なお話聞いたことないんだ?""また来年まで待っているね!""僕、おじいちゃんになったらこれ話す!"SNS等でも話題になればなお良しですが、その場限りではなく長期的視点で見ても有益なのです。この日の開催意義というものは決して薄れることなく、その記憶は未来へ引き継ぐ必要があります。そしてそれこそ先祖代々受け継ぐ教訓となります。それだからこそ今後どういう形になるのでしょう?皆さん自身それぞれ追求すべき問いなのかもしませんね…この土地どんな色彩感覚・魅力持つのでしょう? 期待せずには入らない!もちろん各国でも似通ったようなお祝いごとは存在するでしょう。しかし、日本独特とも言えるこうした文化習慣について再確認できればと思います。哲学的問い: 群馬とは何か?ただ平坦だった道程なのか、それとも山登る過程そのものだったか?」...

岐阜県地震防災の日の重要性と準備方法

岐阜県地震防災の日は、毎年1月26日に定められており、この日には地震に対する意識を高め、防災に関する活動が行われます。なぜこの日が選ばれたのかと言いますと、1965年のこの日、岐阜県内で発生した大きな地震による教訓から、地域住民が自然災害への備えを考える機会を提供するためです。特に日本は地震大国として知られ、多くの地域で頻繁に地震が発生します。そのため、各地域でその特性に合わせた防災策が求められているのです。この日は岐阜県のみならず、日本全国でも非常に重要な意味を持ちます。近年では、大規模な自然災害が増加していることから、より一層の備えや啓発活動が必要とされています。過去には様々な大きな地震がありました。それらによって失われた命や財産は数知れず、その影響は今なお私たちの日常生活にも色濃く残っています。共鳴する空気:未来への準備この日は単なる記念日ではなく、人々の心に響く「共鳴」の瞬間でもあります。この日の午前中には、防災訓練や講演会など多彩なイベントが行われることでしょう。そして参加者全員が同じ目標を掲げ、一緒になって未来への備えを確認し合う姿を見ることは、とても感動的です。「どうかこの時代から学んでほしい」と願う声も聞こえてきそうです。夜明け前…その不安と希望岐阜県の静まり返った街並み。早朝、まだ薄暗い時間帯、自宅で目覚めた人々は外の様子を見つめながら、不安と希望の狭間で揺れ動いています。「今日は何かあるかもしれない」という緊張感。その背後には過去から受け継いできた無数の教訓があります。「あの日」の記憶、それこそ私たち一人ひとりが抱える痛みなのです。風景画:心豊かな思い出帳ふと思い出す昔話。それは祖父母から聞いた戦後復興期のお話でした。当時、多くの人々がお互い助け合いながら再建していた光景。一緒になって土木工事を手伝ったり、お米や野菜を分け合ったり…。そんな優しさもまた、人々を結びつけていました。そしてそれこそ、「防災」は決して一人では成し遂げられない共同作業なのだという認識へ導いてくれるものでした。川沿いのお祭り:絆と思いやりC1-大雨警報。不安定な天候下でも、この時期には川沿いで開催されるお祭りがあります。それぞれ家族連れや友達同士、おじさん、おばあさんまで老若男女集まって来ます。その賑わう雰囲気、その背景には必ず「安全」があります。「今年も無事だね」という言葉。その中には過去への感謝、新しい年への期待感も感じ取れるものとなります。嵐吹き荒れる道: お互い支え合う強さC2-自然との向き合い方。この日はお互い支え合う力強さについて思考し直す良き機会となります。しかし当然、一筋縄では行かない現実もあるでしょう。また別の日、不意打ちされるように起こる自然現象。それによって引き起こされる混乱、それ自体も必然的とも言えるでしょう。しかし、それでも私たちは恐怖だけではなく、希望もしっかり持って進んでゆかなければならない。その思考回路こそ大切なのです。未来へ向かう道: 希望という名の灯火C3-新しい世代へ伝えるべきこと。この記念日は未来への灯火として存在しています。「次世代」つまり私たち自身のお子さんや孫世代へどんなメッセージを届けたいのでしょう?それは「絶対的なお守り」を授けてあげたいという強烈なる願望。そして、この思考回路とも言えるメッセージ、それ自体がお守りになるでしょう。同時にもしかしたら新しい方法論へ繋げてゆく契機になるとも感じています。もちろん多様性豊かなアプローチも忘れてはいけませんね。挑戦状: 過去との向き合い方C4-振り返れば勇気。我々ひとつひとつ確実なる影響力、その存在意義についてもっと深掘してみたいところですが、一番重要視されるポイントとして「どう活用できるか?」という問いですね。そしてその挑戦状を書くことによって心根そのもの変化できれば素晴らしいと思います。また振り返れば勇気となりますよね。同時にもしかしたら新しい自分との出会いや壁突破につながる奇跡とも言える流れにつながってゆくだろうと思っています。それだからこそ、大切な歴史的背景についてこれまで以上深掘いただければ幸甚至極です!そしてあなた自身、それぞれ何度でも挑戦する姿勢持続してください!"しかし、防災とは何か?ただ単なるテクニックや知識だけなのでしょうか、それとも命綱となる心構えなのか?"...

おだしの日の意味と日本の食文化における重要性

日本の食文化において、だしは非常に重要な役割を果たしています。特に、おだしの日は、毎年10月5日に祝われる特別な日で、日本の伝統的な料理に欠かせないだしを再認識する機会です。日本の料理は、その繊細さや旨味を大切にするものであり、だしはその要として、豊かな風味を生み出します。この日は、家庭や飲食店などで「おいしいだし」を作り、それを使った料理が振舞われることが多く、食育や地域の交流にもつながります。歴史的には、日本では古くから海産物や昆布、鰹節などから作られる出汁が存在しました。特に江戸時代には、出汁を用いたさまざまな料理が庶民の間でも親しまれるようになり、それ以降、日本料理の基盤となったと言えるでしょう。また、おだしの日というイベントは、全国各地で行われる催し物やワークショップなどによって、日本人同士がその魅力を共有できる場ともなっています。味覚の舞踏:心と体への贈り物さて、このおだしの日にはどんな風景が広がっているのでしょうか?冷たい秋風に乗って運ばれてくる魚介類たち。その新鮮さから立ち上る匂いは、その瞬間だけでも思わず心踊らせます。家族みんなで囲む台所では、お母さんたちが器用に昆布と鰹節を取り扱い、「うん、この香ばしい匂い!」と思わず笑顔になったりします。そして出来上がった煮物や味噌汁。その一口ごとに感じる旨味。それこそが日本人として育まれた感覚なのです。夜明け前… 未来への希望この日、大切なのは単なる食材だけではありません。それぞれの家庭で受け継ぎながらも新しいレシピへと変化してゆくそのプロセスも大事です。「昔ながら」の技術だけではなく、新しい試みとしてアレンジされた現代的な出汁について語られることも多いこの日。また学校では子供たちへの教育活動として、「自分自身で作ってみよう!」という動きがあります。彼ら自身がおだし作りへ挑戦することで、その手間暇かけて得られる美味しさ、一品ごとの喜びについて学んでいるわけです。子供の思い出帳:家族との絆そして、この日々のお祝いは単なる食事以上の意味があります。それぞれのお宅では、おばあちゃんから引き継いできた秘伝のおダシレシピがありますよね。その温かなお鍋から立ち上ってくる湯気には何世代もの記憶が込められていて、一緒に食卓を囲むことで得られる幸福感。この時期になると思い起こされます。「ああ、これがお婆ちゃんの秘密だったんだ」と皆んなで語り合う時間こそ、本当のお祝いや絆なのかもしれませんね。こうして考えると、おダシの日とは単なる「旨味」を楽しむための日というわけじゃない。私たちはその深淵な文化的背景、美味しい経験、人とのつながりまで感じ取ろうとしているようです。しかし、その一方で問いたくなる。「本当にこの『旨さ』とは何なのでしょう?それとも私たち自身、人々との関係性、自分自身への敬意なのか?」毎年迎えるこの日は、美味しく楽しく過ごす中でも、新しい発見につながります。毎回、新鮮な素材から得られるフレーバーには実際、多様性も込めてあるようですね。それこそ、この国独自のおダシ哲学となっています。...

パンダの日を祝おう!日本におけるパンダとの絆

パンダの日は、日本において特に愛されている動物、ジャイアントパンダを称える日です。この日は、パンダが日本の動物園で初めて公開された日であり、これを記念して制定されました。日本では、1972年に上野動物園に最初のジャイアントパンダがやってきたことから、この日が選ばれました。人々はこの日を通じて、自然環境や生態系への意識を高めるとともに、これらの貴重な動物たちが直面している危機的な状況についても考える機会となっています。黒白の魔法:愛らしい存在への賛歌その瞬間、人々は魅了されました。大きな黒い目とふわふわの白い体、大地から少し離れて生きるかのような優雅さ。まさしく、その姿は幻想的であり、人々の心を捉え続けています。その柔らかな毛並みには、まるで朝露が宿ったかのような輝きがあり、一度見たら忘れられない印象を与えます。日本でジャイアントパンダが初めて飼育された際、その存在は単なる動物以上のものとして受け止められました。それは文化的アイコンとなり、多くの場合、友好や平和の象徴として見なされています。当時、中国との国交正常化も進んでいたため、この可愛い生き物は外交関係にも一役買いました。また、日本国内では「パンダブーム」が起こり、多くの人々が上野動物園へ足を運ぶようになりました。その結果、訪問者数も飛躍的に増加しました。静寂なる森:古代から現代への道筋子供たちも大人たちも夢中になる瞬間、それぞれが心に抱く思い出。それは単なる観光名所ではなく、人々の日常生活にも影響を与えています。私たちは、生まれてから何度もその優雅さを見ることになります。そしてそれぞれ、その姿勢や仕草から学び取れる教訓があります。この特別な日はまた、生態系保護への意識向上にも寄与しています。近年では、日本各地で学校教育プログラムやワークショップなどが行われるようになり、小学生から大学生まで幅広い世代に向けて環境問題について考えさせる機会となっています。このような取り組みは非常に重要です。ジャイアントパンダだけでなく、多くの絶滅危惧種について理解し、その保護活動へ参加することで、自分自身にも恩恵があります。生命連鎖:未来へ続く道筋想像してみてください。一匹の小さな赤ちゃんパンダが親元から独立し、新しい命へと繋げてゆく様子。その光景には生命力あふれる感情があります。それぞれ個体が持つ役割、それぞれ命あるもの同士によって成り立つ循環。私たちは彼らから多くを学ぶことになるでしょう。"しかし、本当に共存とは何でしょうか?私たち自身との対話なのか、それとも自然界との調和なのか?""この問いこそ深淵なる答えへ導いてくれる鍵なのでしょう。" "そしてそれこそ、この美しい地球上で我々すべてがお互いに支え合うためのお約束なのです."...

三千院「もみじ祭」の魅力と楽しみ方

三千院の「もみじ祭」は、日本の伝統文化が色濃く残る美しい行事であり、特に京都の紅葉シーズンを彩る重要なイベントです。この祭りは、毎年秋になると、多くの観光客や地元住民が集い、自然の美しさと神聖さを称える場となります。三千院は、その名の通り、数多くの松や杉、そして特に鮮やかなもみじで知られています。その歴史は古く、平安時代にまで遡ります。この場所はまた、真言宗智山派の寺院としても知られ、多くの信者から崇敬されています。もみじ祭では、美しい紅葉を背景に音楽や舞踊など様々なパフォーマンスが行われます。特に紅葉狩りが楽しめるこの時期には、訪れる人々はその壮大な風景を楽しむだけでなく、日本文化への深い理解を得ることができるでしょう。勝利の風:この地の名誉の旅この地には深い歴史があります。昔、この三千院は権力者たちによって選ばれた場所でもありました。そのためか、この寺院自体にも格式があります。そして「もみじ祭」は、その名誉ある伝統を再確認する瞬間でもあります。「お祝い」として捉えられるこの行事では、美味しい料理やお茶、お菓子などが振舞われ、それぞれが心温まる交流へとつながっていきます。夜明け前…朝早くから、この場所には早起きした人々が集まります。薄暗い空気には静寂と期待感が漂い始め、「いつものように」多くの日常とは異なる特別な雰囲気を感じ取れるでしょう。「ああ、この美しさ!」と思わず声を上げてしまうほどです。落ち着いた緑から赤へと色づいていく木々。それぞれ異なる形状と大小で存在するそれらは、一つ一つ語りかけているようです。霧が立ち込める中、一歩踏み出すごとに足元から秋草のおぼろげな香り。そして耳元では、小川のせせらぎともみじ舞う音色。その瞬間、誰もが息を呑むでしょう。この自然との調和こそ、「もみじ祭」が心待ちされる理由なのです。子供の思い出帳"真っ赤なカエデ!"小さかった頃、自分より高い木々を見るだけでワクワクしました。友達と手を繋ぎながら、一緒にもみじ狩りへ向かいました。それぞれがお気に入りというべき赤やオレンジ色のお土産探し。この光景はいまだ脳裏に焼き付いています。「何歳になっても忘れてはいけない」と心底思える思い出たちです。"ママ!見て!"その時代、その瞬間、人々との交流こそ私たち自身なのだと思います。そして今また、自分自身の日常生活へ戻った後でも、この記憶たちは温かさとして存在しています。この素晴らしいイベントでは、大人になった今だからこそ味わえる深遠さがあります。そしてそれこそ、本当ならば全て人々同士でシェアすべきものではないでしょうか? 新しい風、新しい思考"視覚的美しさ" それだけじゃありません。また地域社会への支援という側面でも注目されています。この地方産品、市場等への参加促進。またこれまで受け継ぐべき日本文化・伝統へのさらなる意識づけにも繋げられる重要性があります。地域経済活性化・連帯感醸成 こうした点でも意味合いや必要性と言う部分でも広範囲になりますね。Coda: 未来への選択肢"しかし、本当にもみじとは何だろう?ただ見ても良し聞いて良し、それとも…?" ...

出来事

2022年 - 自宅でナンシー・ペロシ連邦下院議長とその夫のポール・ペロシが襲撃を受ける事件が発生(ポール・ペロシ襲撃事件)。

2009年 - コンステレーション計画: 使い捨て型ロケット「アレスI-X」が、ケネディ宇宙センター39B発射台から打ち上げられた。

2008年 - 日経平均株価が取引中にバブル崩壊後の最安値6994円90銭を記録。

2007年 - アルゼンチン前大統領ネストル・キルチネルの妻クリスティーナ・フェルナンデス・デ・キルチネルが大統領選挙で当選。

1999年 - 福岡ダイエーホークスが九州移転後、初の日本一。

1995年 - バクー地下鉄で火災が発生。289人が死亡する惨事となった。

1993年 - ドーハの悲劇。1994 FIFAワールドカップアジア最終予選で、サッカー日本代表はロスタイムでイラクに得点され、引き分けたためW杯出場を逃す。

1990年 - フジテレビのテレビアニメ『ちびまる子ちゃん』の視聴率が39.9%を記録し、視聴率調査の方式が現在の形に移行されてからの歴代テレビアニメ番組の1位になる。

1984年 - 天皇賞(秋)でミスターシービーが優勝し、シンザン以来の四冠馬となる。

1982年 - スペイン総選挙で社会労働党が圧勝し、38年ぶりの革新政権が成立。

1981年 - ロッキード事件裁判で榎本敏夫首相秘書官の前夫人が証言。直後の「ハチの一刺し」発言が流行語に。

1979年 - これまで噴火の記録がなかった御嶽山で水蒸気爆発。

1978年 - アメリカで航空規制緩和法が成立。

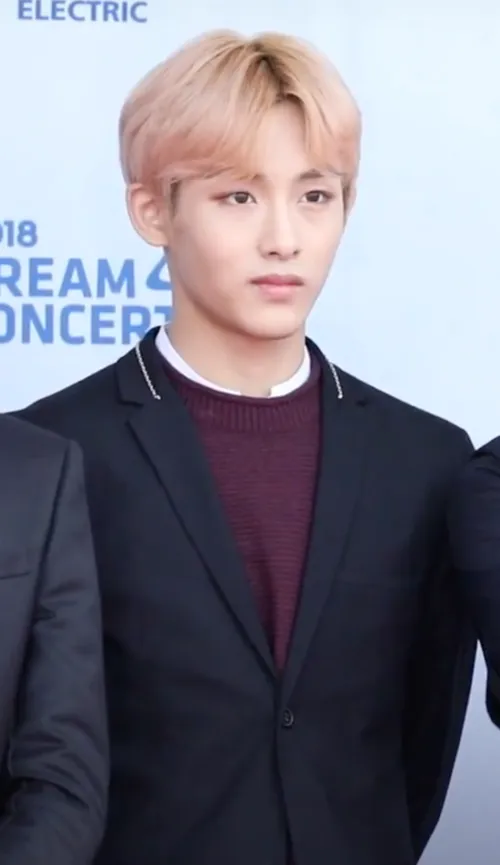

1972年 - ジャイアントパンダが日本に初上陸。中華人民共和国から日本に贈られたパンダ「カンカン」と「ランラン」が上野動物園に到着。同年11月5日から一般公開された。

1972年 - エアバスA300型機が初飛行。

1971年 - イギリスが国産ロケットブラック・アローにより人工衛星「プロスペロ」を打ち上げ。

1967年 - 台風34号が愛知県に上陸。1990年11月下旬に台風28号が上陸するまでは、日本への上陸日時が最も遅い台風であった。

1966年 - 集英社から週刊プレイボーイ創刊。

1965年 - 第2バチカン公会議でキリスト教以外の諸宗教に関する教会の態度についての宣言(ノストラ・エターテ)を発表。

誕生日

死亡

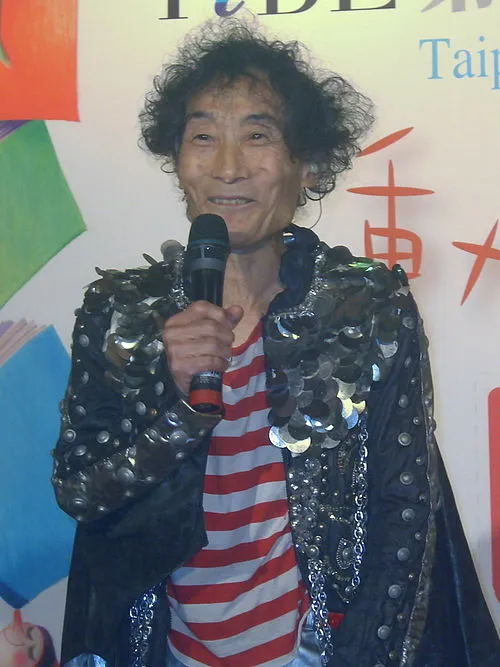

2024年 - 楳図かずお、漫画家(* 1936年)

2020年 - ミゲル・アンヘル・カステリーニ、プロボクサー、WBA世界スーパーウェルター級王者(* 1947年)

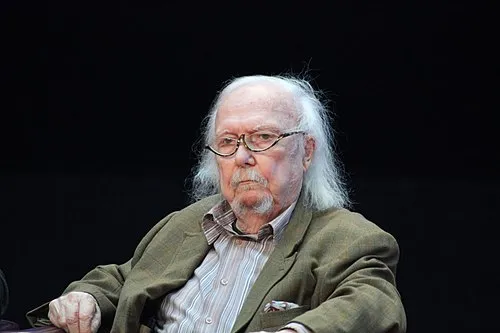

2020年 - アラン・レイ、言語学者、辞書編集者(* 1928年)

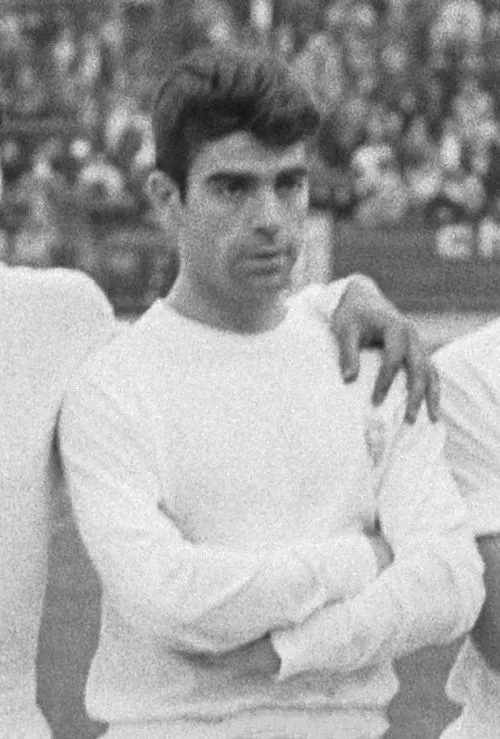

2017年 - マヌエル・サンチス・マルティネス、元サッカー選手(* 1938年)

2013年 - 前田正、政治家、郵政政務次官(* 1946年)

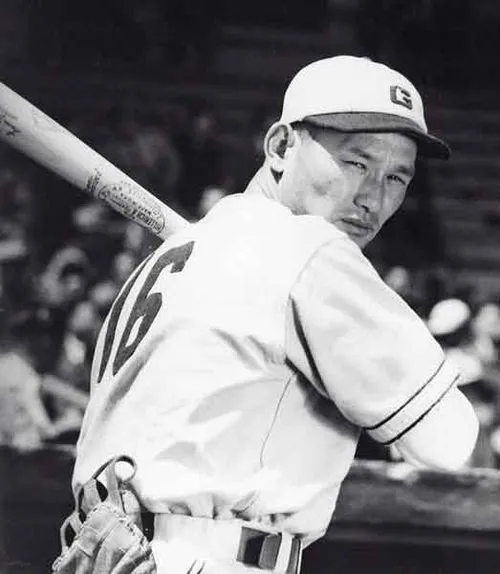

2013年 - 川上哲治、元プロ野球選手、監督(* 1920年)

2008年 - 谷口清超、宗教家、生長の家総裁(* 1919年)

2008年 - 朴成哲、政治家、外務大臣、朝鮮民主主義人民共和国首相(* 1913年)

2006年 - ティナ・オーモン、女優(* 1946年)

2005年 - リチャード・スモーリー、物理学者、化学者(* 1943年)