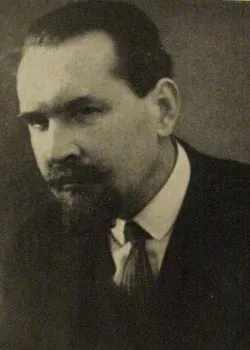

生年: 1890年

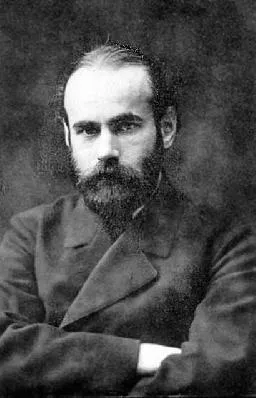

名前: ニコライ・トルベツコイ

職業: 言語学者

没年: 1938年

ニコライ・トルベツコイ言語学の先駆者

年ロシア帝国のウラジオストクに生まれたニコライ・トルベツコイは後に言語学界において不朽の名を刻むこととなる彼は幼少期から文学や音楽に対する深い関心を抱き特に言語が持つ表現力とその背後にある論理的構造について探求することを決意したそのため彼は成長するにつれて自身の感受性を活かしながら多様な文化や言語を吸収していった

しかしこの時代のロシアでは政治的な混乱が続いておりその影響はトルベツコイにも及ぶ大学で言語学を学ぶ中で彼はソビエト革命による社会変革と共鳴し独自の視点から言語理論を展開していくことになるそして年にはウィーン大学で博士号を取得しその後すぐにプラハへ移住ここで彼はチェコスロバキアの構造主義者たちとの出会いによって新たな知見を得ていく

もしかすると彼がプラハで出会った仲間たちとの討論が後のプラハ学校における重要な理論形成につながったのかもしれないこの学校では音声学と構造主義が融合しそれまでとは異なる視点から言語理解が模索された皮肉なことにこれらの理論は彼自身が生み出したものでありながらも多くの場合他者によって広まっていく運命となった

トルベツコイは年音韻学原則という著作を発表するこの作品では音声と言語形式との関係性について徹底的な分析が行われておりその影響力は計り知れないしかしそれにもかかわらず当時まだ若かったトルベツコイには自身の思想が完全には理解されていないという葛藤もあった彼の理論は長い間評価されず一部では誤解されることさえあった

年まで活躍したトルベツコイだがこの頃には戦争や社会情勢も影響し始めていた年以降西欧諸国と東側諸国との冷戦体制へ突入するとともに新しい世代による批判的視点から評価され直す機会も増えてきたそれでもなお多くの場合実験的と捉えられることで評価されづらかったそのため多くのファンや研究者たちによって再評価され続ける日だった

皮肉なことだが現在でもトルベツコイの考え方や方法論はいまだ多くの日常生活や教育現場で活用されている一方でその業績について充分な認識や議論なしでは評価できない部分もありその遺産は今なお研究対象として熱心に取り扱われ続けているしかしそれでもなお一部では無視されたままとなる運命にも直面しているとも考えられる

今日でも音韻学原則は多くのおそらく若手研究者たちによって再読され新しい解釈や応用例として示されていますまた一部著名な教授陣から提唱されたように流派と呼ばれる新しい方向性への道筋として位置づけられていますそれだけではなくニコライ・トルベツコイという名前自体も多様性と改革性という観点から注目されています

このように見ても分かるように日本人研究者のみならず世界中で熱心なるフォロワー達がおり さらには現在進行形で進化している分野でもあるため本質的には真剣ささえ持つべきだと思います私たちはいつまでもトルベツコイ氏より教わった理念を忘れてはいけません その価値こそ永久不滅なのですから