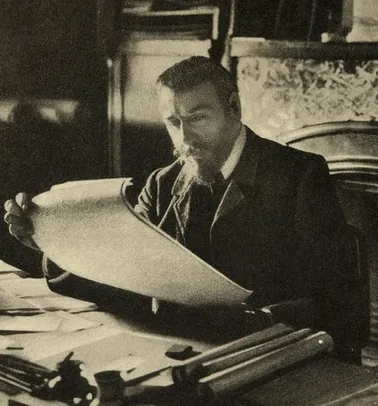

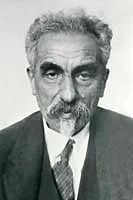

生年月日: 1865年

名前: ニコライ・マル

職業: 言語学者、民族学者

死亡年: 1934年

年 ニコライ・マル言語学者民族学者 年

年のある寒い冬の日ロシアの小さな村で一人の男の赤ん坊が誕生した彼は後にニコライ・マルとして知られることになるが当時はただの無名な存在だった幼少期から言語に対する特異な感受性を示し周囲の人を驚かせた言葉を巧みに使いこなすことで彼は村人たちとのコミュニケーションを楽しみながら自身のアイデンティティを形成していったしかしその静かな生活は長くは続かなかった

彼が青年期に差しかかると多くの社会的変動がロシア全土で起こり始めていたそれにもかかわらずニコライは学問への情熱を持ち続けモスクワ大学で言語学や民族学について学び始めたその過程で彼は独自の視点と分析力を養い人間社会と言語との関係について考察するようになったおそらくこの頃から彼の日記には言葉は単なるコミュニケーション手段ではなく人間文化そのものだという考え方が根付いていったのであろう

年代初頭ニコライ・マルは民族学的研究に本格的に取り組むようになりその成果物はいくつもの論文として発表されたしかしそれだけでは満足できなかった皮肉なことにこの時代多くの研究者たちは既存の枠組みに縛られ新しい視点を持つことができずにいたそのためマル自身も孤独感や疎外感を抱えることとなるそれでもなお彼は自身の理論や理念に忠実であり続けた

年代には国際的にも評価されるようになり多くの講演会やセミナーでその名声が広まっていったしかしこの成功にも関わらず真実を追求する姿勢には揺るぎないものがあったそれゆえ一部から激しい批判も受けてしまうそしてその結果として自身の信念と価値観が否定されることもあったあるファンによれば彼は他者との対話なしには成長できないという信念から生きていたと語っている

年運命の日それまで多様な言語や文化への探求心を持ち続けていたニコライ・マルだがこの日突然その旅路が閉じられることとなる病床につきながらもまだまだ伝えたいことが山ほどあっただろうしかしながらその思考や理念はいまもなお多く 者影響を与え続けている

今日ではその死から年以上経過した今でも多く 学者 さまざまな文化と共同体への洞察力はいまだに生き生きとしており新しい世代によって解釈され続けているその背景にはおそらく彼自身とは異なる価値観や社会状況もあるため一層興味深い議論へと展開されていると言えるだろうまた近年言葉自体が単なる音声現象以上でありそれによって私たちの日常生活や世界観まで影響しているという見方も広まりつつある

さらに興味深い皮肉なのはバイリンガリズムなど様なテーマについて掘り下げながら探求していた当時日本国内でも一部ではすでに同じ議題について活発な討論が行われていたことであるこのような偶然とも呼べる出来事時間と空間を越えて共鳴する思想は歴史上非常によく見受けられる現象だそのため今でも古典と言える著作群への再評価へ向かう流れすら見受けられるのである

歴史家たちはこう語っているもしマルが今日この場に立っていたならば自身の記事を書いている可能性すらあったとその予想とは裏腹に我現在サポートするメディア環境下では不安定さばかり目立つただし一方では昔より多様性がありますます明確になる世界情勢など新しい挑戦へ目指し直して進んでゆこうとも考えてみても良いと思われます