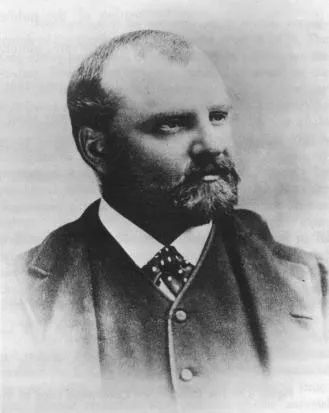

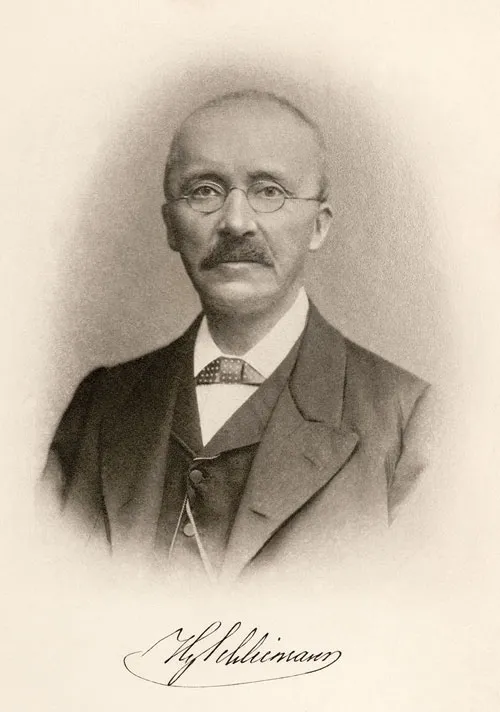

生年: 1856年

名前: ジュゼッペ・マルトゥッチ

職業: 作曲家

没年: 1909年

年 ジュゼッペ・マルトゥッチ作曲家 年

彼の名前を聞いたとき誰もがその旋律の背後に潜む情熱と苦悩を思い浮かべるだろう年イタリアのナポリで生まれたジュゼッペ・マルトゥッチはその人生を音楽という名の冒険で彩った彼は若くして音楽の才能を示し貴族社会においても注目を浴びる存在となったしかし当時のナポリは多くの社会問題や政治的緊張に満ちておりそれが彼の創作活動にも影響を及ぼしたことは間違いないマルトゥッチは歳になる頃すでに音楽学校で学ぶ日を送っていた周囲から期待される一方で本当に自分がこの道を選んでいいのかという葛藤もあったことでしょうしかしそれにもかかわらず彼は作曲家として才能を開花させ多くの作品を書き上げたその中でも特に重要な作品が交響曲第番だったこの交響曲は彼自身の内面世界を反映したものと言われておりおそらく彼が抱えていた孤独や不安が色濃く表現されていると言えるそれから数年後年代には他国への演奏旅行へ出かけ自身の名声を高めていったしかし皮肉なことに多忙な生活と旅路によって精神的な疲労感も増していったようだそれでもなおマルトゥッチは新しいスタイルや技術への挑戦を続け自身独自の音楽語法へと発展させたその成果としてオラトリオ・シモンなど数の名作が誕生することになる年にはこの世から去ることとなったジュゼッペ・マルトゥッチ享年歳という若さだったしかしその死によって失われたものは計り知れずその遺産は今なお我に影響を与えていると言えるだろう現在でも多くの音楽教育機関では彼作品について研究され演奏され続けているそのメロディーには何世代にもわたる人とのつながりが息づいており一度聴けば心に残るものばかりなのだから一方で人の日常生活には音楽がどこか遠い存在になってしまう傾向もあるようだ現代ではダンスミュージックやポップスだけと思われたりする中でこの偉大な作曲家によって残されたクラシック音楽への再評価も期待されている果たしてどうなるのでしょう歴史的な背景や文化的変遷と共にマルトゥッチについて語られることこそ新しい価値観につながる鍵なのかもしれないそしてその魅力的な旋律達は不滅とも言える魅力を放ち続けているのであるあるファン曰くナポリから生まれた天才という言葉通り多様性溢れる都市文化から育まれた偉大なる才能だった私たちは今こそその深淵なる作品群から何かしら感じ取れるものがあると思う愛情や孤独美しさや哀しみそれぞれ異なる感情が交錯する中で生きる意味について考えさせられる瞬間こそ本当に貴重なのではないでしょうかそしてその意味でもジュゼッペ・マルトゥッチという名前はいまだ色褪せず人の心へ響き続けています