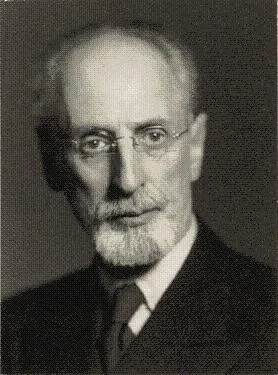

名前: ナラシマ・ラオ

役職: インド首相

生年月日: 1921年

在任期間: 1991年から1996年

主な功績: 経済改革を推進した

ナラシマ・ラオインドの変革者

インドの歴史において経済改革とグローバリゼーションの進展は多くの人によって語られていますがその中でも特に目を引く存在がナラシマ・ラオです年彼は南インドのアーンドラ・プラデーシュ州で生まれました子ども時代から彼は学問に秀でておりおそらく彼の情熱は若き日の読書体験から芽生えたのでしょう大学では法学を学び彼はこの知識を後に政治的な駆け引きや経済政策に活かしていくことになります

年代には独立運動に身を投じるようになり当時の指導者たちと共にイギリスからの独立を目指して闘いましたしかしその道程は決して平坦ではなく多くの困難や葛藤が待ち受けていましたそれにもかかわらず彼は信念を曲げることなく政治活動を続けましたそして年には初めて議員として選出されることとなりますこの頃にはすでに彼自身が持つ政治的手腕とビジョンが周囲にも認識され始めていたことでしょう

年経済危機という厳しい状況下で首相職への就任が実現しましたしかしこの就任は祝福されたものだけではありませんでした当時のインド経済は深刻な状態にあり多くの国民が不安と恐怖に包まれていましたそのため果たしてこの人物が国を救えるのだろうかという疑念も広まりましたしかしながら彼はその疑念を一蹴するような大胆な改革案を提示します

外資規制緩和や貿易自由化さらには民営化といった措置によってそれまで閉ざされていた市場への扉が開かれます皮肉なことに多くの人から非難されたその改革政策こそが新しいインド経済成長へとつながったと言われていますもしかするとこの改革によって失業者や貧困層にも希望が見え始めた瞬間だったのでしょう

またこの時期にはグローバル企業とのパートナーシップも積極的に進められましたあるファンは街頭インタビューでナラシマ・ラオのおかげで私たちは世界へ羽ばたけるようになったと語っていますその言葉からも伺える通り国際社会との関係構築についても力強い手腕を発揮しました

しかしながらその影響力とは裏腹に政局内では反発も強まりました国内産業保護主義を重んじる一部勢力から厳しい抵抗を受けますそして年には首相職から退任し自身の理念や政策への評価とは裏腹な苦渋の日へと戻りますこの退任後しばらくして体調不良となりそれでもなお公共活動への意欲だけは衰えず多くの場合言葉少ない姿勢で支持者たちとの絆を深め続けました

年日本より数週間早く歳という大往生となりましたその死去以降多様性ある意見交換が行われ果たしてあれほど大胆な改革なしでも今とは違った未来だっただろうと議論されていますこの意見はいまだ解答例とも言えるでしょうそして今でも私たちは彼について思索します一体何故あんな選択肢しかなかったのでしょうそれとも逆境こそ次なるチャンスなのか

遺産として残したもの

- 経済成長ナラシマ・ラオによって導入された政策群のおかげで中国とは異なる道筋ながらインド経済全般にも明確な成長曲線を見ることになりますその影響力はいまだ健在です

- 政治的カリスマ性次世代政治家達への刺激となり一部報道では新しいタイプの指導者像として称賛され続けています多様性ある価値観との融合とも言われます

- (皮肉) さらに数十年後拉致被害者問題の解決など現代社会課題への対応策として自他共認識できる教訓とも捉えられる状況ですこれぞ残した功績と言えるでしょう