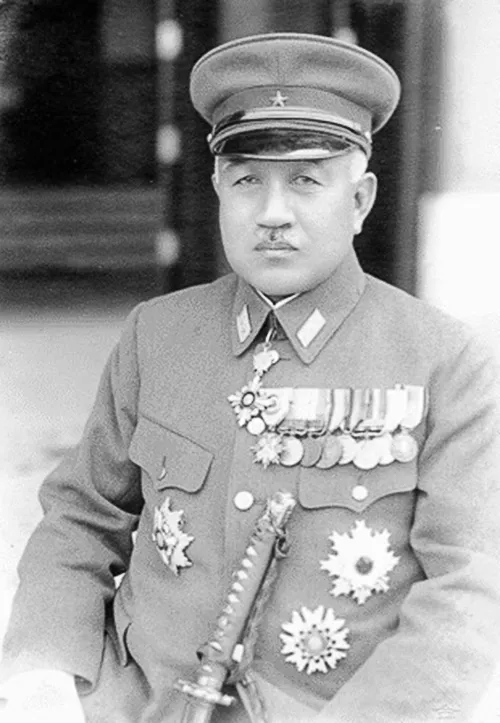

生年: 1883年

没年: 1948年

職業: 日本陸軍の大将

役職: 奉天特務機関長

年 土肥原賢二日本陸軍の大将奉天特務機関長 年

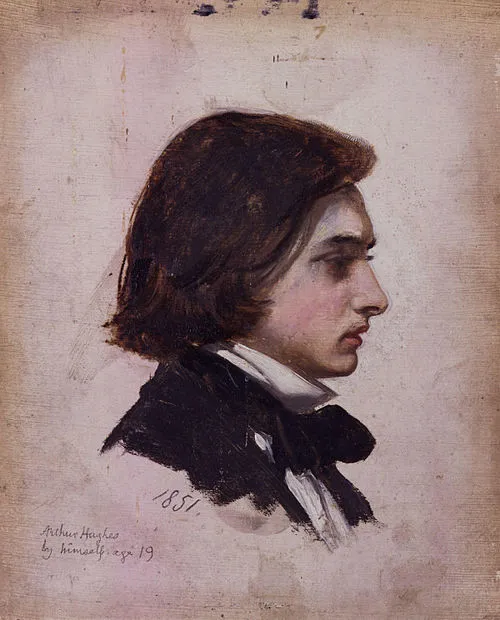

日本の歴史において土肥原賢二は非常に興味深い人物である彼は年豊かな自然に囲まれた九州の小さな村で生まれた幼少期から彼は軍事に興味を持ち特に戦術と戦略について深く考える少年だったそのため成長するにつれて彼は軍人としての道を歩む決意を固めていった

若き日の土肥原は陸軍士官学校に入学しその後日本陸軍の一員として数の訓練を受けるしかしその道のりは平坦ではなく多くの試練と向き合わなければならなかった教官から厳しい指導を受ける中で彼は次第に自己鍛錬によってその才能を開花させていったやがて彼は優秀な成績で卒業し日本陸軍の大将という地位まで昇りつめることになる

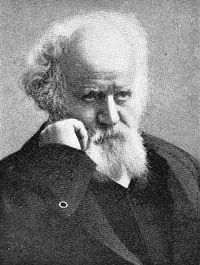

それにもかかわらず彼が名声を得る過程には暗い影も存在した特に日中戦争や第二次世界大戦が激化する中土肥原は奉天特務機関長として中国大陸で活動することとなったこの役職には日本政府によって行われた数の秘密工作やスパイ活動が含まれておりその影響力と権限は非常に大きかったしかしそれらはいずれも高いリスクを伴うものであり多くの場合倫理的判断が問われるような状況へと繋がっていた

記録によれば土肥原賢二が行った活動には人への圧迫や情報操作などがあったと言われているそのためおそらく彼自身も内面的な葛藤を抱えながら任務に当たっていた可能性が高いこの時期日本国内外で多くの人が様な思惑から翻弄される中でも自身だけではなく周囲との調和について悩んだかもしれない

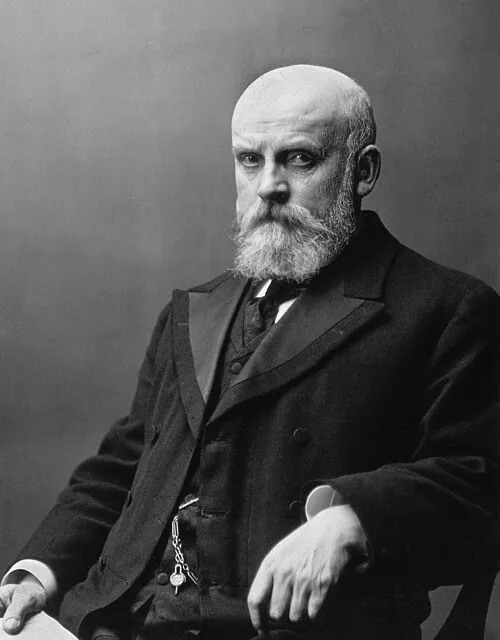

年日本敗戦後彼の日常生活とキャリアは一変した連合国による占領下で日本陸軍自体も解体される運命となり多くの元将校たちは新しい社会構造へ適応することを余儀なくされたそれにもかかわらずこの混乱した状況下でも土肥原賢二はいち早く自己防衛策として新しい仕事への道筋を見出そうと試みた

しかしこの新しい挑戦には困難も多かった人間関係やビジネス環境など全てが変化してしまった社会では自身の過去との折り合いをつけながら生き抜かなければならないこの苦悩とも言える日常生活こそがおそらく心情的にも複雑だったことでしょうそしてそんな最中でも自分自身とは何なのかそのアイデンティティについて模索し続けていたかもしれない

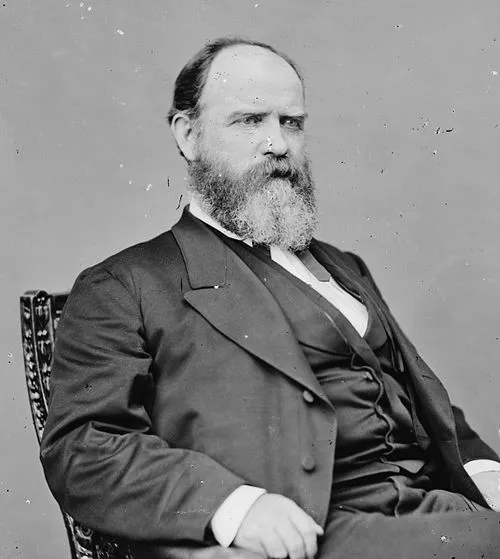

年この歴史的舞台から姿を消すことになった土肥原賢二だがその死因について明確な記録はいまだ残されていないしかし多くの場合この時代背景下では自責や後悔自身への問い掛けなど様な感情との対峙によって人生そのものへの疑念すら抱えていた可能性がありますそして皮肉にもこの死後年以上経った今でもその名声や功績ある意味では負担とも言えるものについて議論されています

今日生涯通じて貫かれてきた武士道精神とは何だったのでしょうそれとも裏切り者というレッテルだけしか残されぬ運命だったのでしょうかアーカイブ資料や証言によって描写された当時と現代との差異を見るにつれ正義と悪の定義自体さえ揺れる現代社会その一方で日本国内外ではなおも語り継がれる出来事ですまた歴史家たちはこう語っています土肥原賢二とは日本近現代史上一つのお手本となる存在と