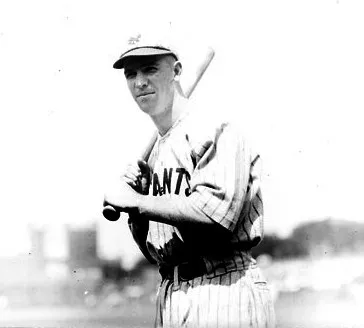

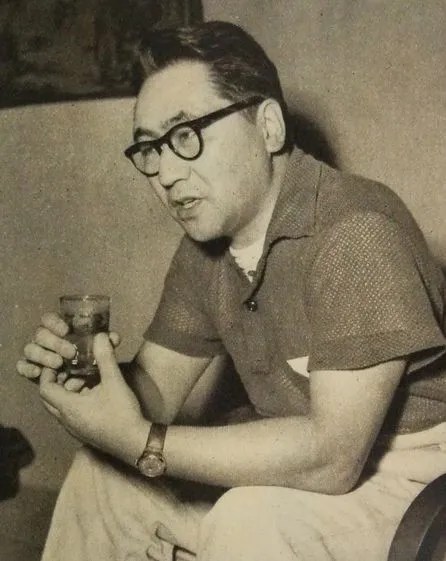

名前: 内村直也

職業: 劇作家

生年: 1909年

没年: 1989年

年 内村直也劇作家 年

内村直也劇作家としての名声を持つ彼は年に生まれた彼の物語は数多くの舞台作品に彩られ戦後日本の演劇界に多大な影響を与えた幼少期から文学に親しんだ内村は学校で演劇に出会う学生時代には既に独自の視点を持ちその才能を開花させる兆しを見せていたしかし彼が本格的なキャリアをスタートさせたのは年以降日本が戦後復興へと進む中であったこの時期多くの若い作家が新しい表現方法やテーマを模索する中で内村もまた自己のスタイルを確立していったその作品には人間関係や社会問題への鋭い洞察が込められており多くの観客から支持を得ることとなる特筆すべきは年代半ばから年代初頭にかけて発表した一連の作品群だ皮肉なことにこの時期日本社会が急速な経済成長へと向かう中で人の日常生活には見えない暗黒面も潜んでいたそして内村はそれらの現実を赤裸に描き出すことで多くの人との共鳴を生むことになったのであるおそらく彼が最も成功した理由はその人間観察力とユーモアだったと評論家たちは指摘するまた悲劇と喜劇が巧妙に交錯することで人は深い感情的体験を得たと続けるその結果として多くの作品が映画化され大衆文化にも浸透していったそれでもなお内村直也自身には複雑な心情があったようだ繁忙な創作活動にもかかわらず自身の日常生活では孤独感や不安感と闘っていた可能性もあるある日自宅で書き上げた戯曲について友人との会話中この世から消えてしまいたいという思いすら抱いていると漏らしたという逸話も残っているその言葉から伺えるようにおそらく創造的な苦悩こそが彼自身の日常とも言えるだろうその後年代になると新しい世代によって演劇界にも変化が訪れるしかし皮肉にもこの新しい波は彼自身にも影響を及ぼすこととなる若手作家たちによる斬新なアプローチや実験的な手法は一方では伝統的価値観への挑戦でもあったしかしそれでもなお内村直也という存在感は色あせず多くの場合敬意とともに語り継がれる存在だった年その業績への賛辞とは裏腹に静かなる死去この年日本社会全体では様な変革が起こっていたしかしながら多くのファンや批評家によって語り継ぐべき功績として今なお記憶されているそれどころかその遺産はいまでも日本文学・演劇界で脈と受け継がれているのであるそして現在でも多くのお芝居や映画製作者たちによってインスパイアされ続けていると言えるだろう舞台上ではなくてもその影響力はいまだ健在なのだ その死から数十年経過した今その名声はいまだ色褪せないまた新しい世代による再評価や解釈も進み続けておりもし内村直也ならどう描くだろうという問いかけさえ日常茶飯事になりつつある教室や家庭に戻れば普通の日常生活 しかしそこには必ず人間という存在への深い理解と思考それこそまさしく内村流なのであるそして今この時代背景を見るにつれ感じざる得ない皮肉それぞれ異なる世界観・文化背景・価値観一体何処へ向かおうとしている 内村直也という名前こそこの複雑性そのものなのだから