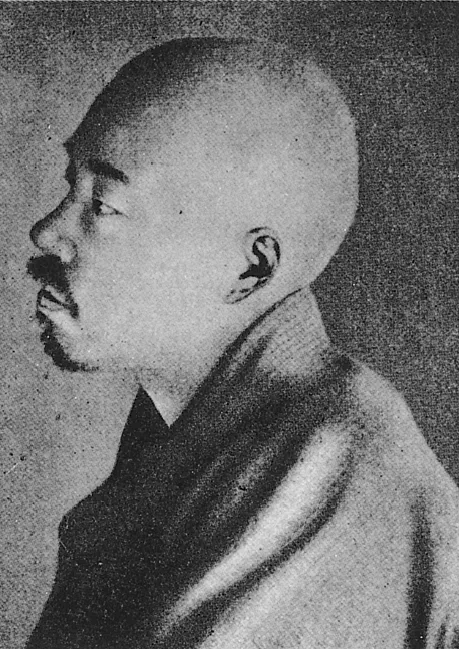

生年: 1845年

没年: 1923年

職業: 大審院長

重要性: 日本の司法制度における重要な人物

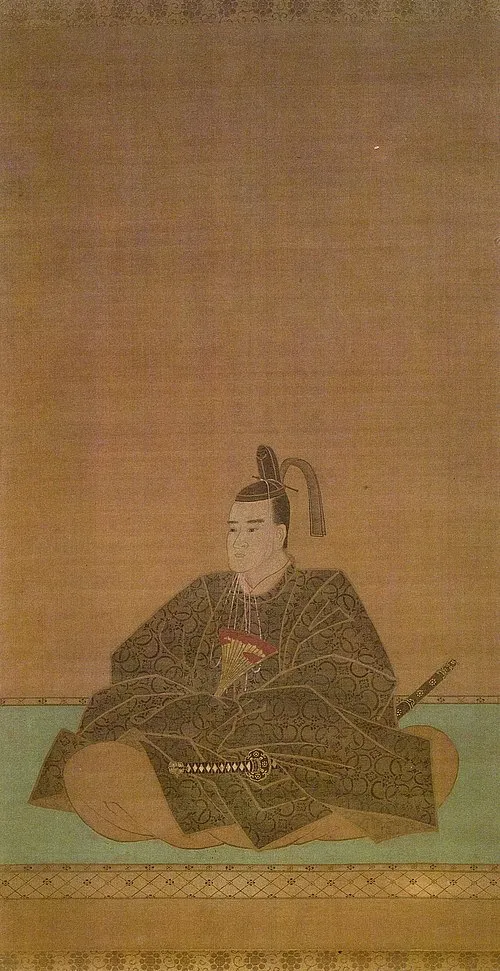

年 南部甕男大審院長 年

南部甕男彼の名前を聞くと歴史的な日本の司法制度の革新者としての姿が思い浮かぶしかしその人生は単なる公職者としての役割に留まらず数の波乱を経て形成されたものだった

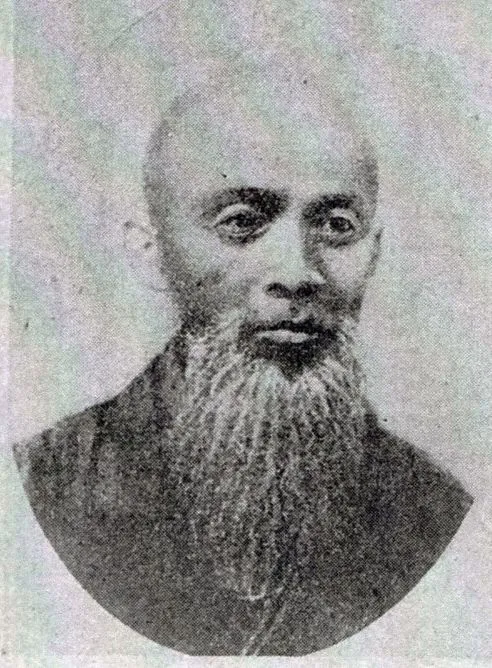

年青森県で生まれた南部は当初から他とは異なる運命を背負っていた若いころから優れた頭脳を持ち合わせていた彼は法学を学びその才能を開花させることとなったしかしそれにもかかわらず日本が激動する時代に生きる彼には多くの試練が待ち受けていた

明治維新が進む中法律や制度は急速に変わりつつあった南部もまたこの流れに乗るべく尽力し始めたしかし皮肉なことに新しい体制への適応には困難が伴った特に西洋式法律制度への移行は多くの抵抗と誤解を招き彼自身もその渦中で悩まされることになる

年代にはすでに裁判所で実務経験を積み重ねていた南部だがそのキャリアには逆風も多かった例えば自身が支持したある法案は議会で否決されそれによって彼は一時的に職務から外れることとなったこのような挫折にも関わらずおそらく彼こそ法曹界改革の必要性を痛感していたためこの経験から多くを学んだと言えるだろう

やがて年代末になると新たな司法制度改革への道筋が見えてきたその中でも特筆すべきは年以降の活動だ当時日本では西洋諸国との摩擦もあり多様な価値観や法律理念が衝突していたそれでもなお南部は冷静さを保ち続け自ら提案した法案はいずれも注目される存在となっていったのである議論の余地はあるがこの時期こそ彼自身が本当に輝きを放ち始めた瞬間だったと言える

そして年日本最高裁判所当時大審院の長官に就任することになるこのポジションについたことで彼の日常業務には大きな変化が訪れるしかしこの役割には過去以上に重責も伴うものだったまたこの頃日本国内では関東大震災などによって社会情勢にも大きな影響が出ておりそれまで以上に人から信頼され続ける必要性も感じていただろう

南部甕男という人物について考える際その影響力だけでなく人間性にも目を向けざる得ないおそらく人から求められる理想像とは違った一面それこそ家庭人としてや父親としてなども持ち合わせていただろうこのような側面こそ本来ならば近代日本社会でも孤独を抱えている裁判官という職業柄どれほど心強い支えとなったか分からないそして皮肉なことに高名になればなるほど孤独感すら増してしまう現実とも闘わざる得ない立場でもあったと言えよう

晩年までその影響力は衰えず次世代へと継承された司法理念や思考方法ただしそれにもかかわらず歴史的事件として記憶され続けながら亡くなるという運命には抗えない部分もあっただろう年月日彼は世を去りその遺産とともに静かな眠りについた

現在になって振り返ればその死後年以上経過した今でも南部甕男の名声はいまだ健在であるそして現在私たちはその名によって呼ばれる数の法律や規範つまり今のお互いの日常生活との接点について再認識する機会すら与えられているのであるこの意味では歴史的人物とは単なる過去形ではなく今日に生き続けている証左とも言える皮肉と言えばおそらく我現代人こそ忘れてしまいやすい真理なのかもしれない