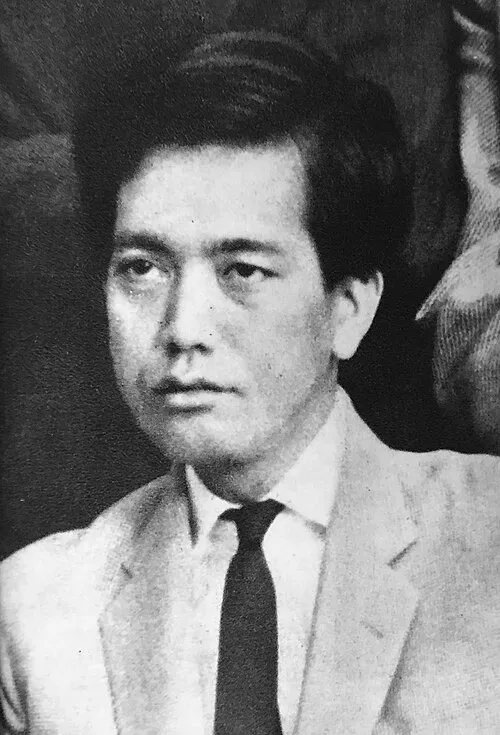

中島健蔵

国籍: 日本

死亡日: 1979年6月11日

中島健蔵 フランス文学の先駆者

彼が生まれたのは年当時の日本は明治から大正にかけての激動の時代だった小さな町で育った中島健蔵は文学に対する強い愛情を抱いていた母親が読み聞かせてくれたフランスの物語が彼にとって未知なる世界への扉となったと言われているしかしその後も続く学びの日が彼をどれほど変えることになるとはこの時点ではまだ誰も予想できなかった

大学ではフランス文学を専攻しその美しい言葉と複雑な感情に魅了された皮肉なことに当初は周囲からあまり理解されず自分自身を見失う瞬間もあったというしかしそれにもかかわらず彼は文芸評論家としての道を歩む決意を固める果敢にも日本とフランスの架け橋となるべく数多くの翻訳や評論を書くことになる

キャリアの始まり

年代中島健蔵は初めて自らの作品が評価される瞬間を迎えるその著作フランス文学論は日本で初めて本格的にフランス文学を紹介する試みとして注目されたしかしそれには大きな挑戦も伴っていた戦争が近づく中彼自身もまた政治的圧力や社会的批判に直面したのであるそれでもなお彼は信念を貫き多様性と自由さこそが真実の文化であると訴え続けた

年日本が敗戦した直後中島健蔵は新しい日本を夢見る声として名声を得たおそらくこの時期彼にとって最も重要だったことは新しい価値観によって過去との決別を果たすことでありそれによって多くの人が共感し支持するようになったこの変化こそが中島健蔵という人物そのものにも影響を与えたと言えるだろう

国際的評価

年代から年代中島健蔵はいっそう多彩な活動へと進化していった特にヨーロッパとの交流が深まるにつれ日本国内外で名声を高めていったまたこの時期には若手作家への影響力も増していき多くの場合自身の記事や評論によって若者たちへ道しるべとなりつつあったしかしそれでも新しい世代への期待と同時に古い価値観との葛藤にも悩まされたとも言われている

批評活動

さらに中島健蔵はいわゆる文壇の一員として地位を築いたこの背景にはもちろん多様なジャンルやスタイルへの広範な知識だけでなく読者という存在への深い理解もあっただろう批評とは単なる分析ではないと語り作品そのもの以上に作者や背景を見る必要があると指摘したことからもうかがえるようだそしてこの姿勢こそ多くのおもしろさや意味合いへ導いているとも考えられている

晩年そして遺産

年代入る頃には健康状態にも影響してきた中島だったもののそれでも執筆活動はいっそう精力的だったその作品群には自己分析とも呼べるような深層心理への洞察のみならず人間存在そのものについて考察した文章まで含まれておりおそらくこれこそ生涯通じ一貫して持ち続けたテーマだったと言えるそして年不運にも逝去する運命となりその後長き年月経てもなお記憶され続けている今や中島健蔵という名前だけではなくその業績そのものまで次世代へ受け継ぎたいと思わせる何か特別なものなのだと思います

皮肉なのはおそらく今日でも書物という存在自体危機的状況にある現代社会しかし中島健蔵氏のお陰で少なくとも文化について問われ続けている点では前進している気すらしますね

今日でも東京大学など各所では彼について議論され取り上げられること多あり一方また上ではその思想や作品について語り合う場面を見る事もしばしばです だからこそ死んだわけじゃないんですよね

出典文芸評論家・歴史家など多数