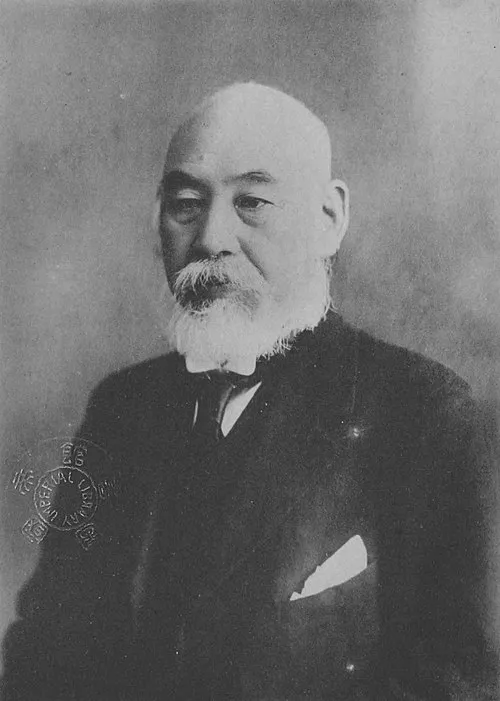

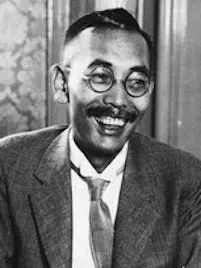

生年: 1876年

死年: 1943年

職業: 官僚、政治家、俳人、随筆家

永田秀次郎官僚から俳人へ

年明治の風が吹き始める中で生まれた永田秀次郎は当時の日本において大きな変革をもたらす存在となるべく運命づけられていたしかし彼の人生は単なる官僚としての道ではなくその背景には多彩な才能と深い感受性があった彼は政治家として名を馳せただけでなく俳人や随筆家としても独自の世界観を表現し続けた

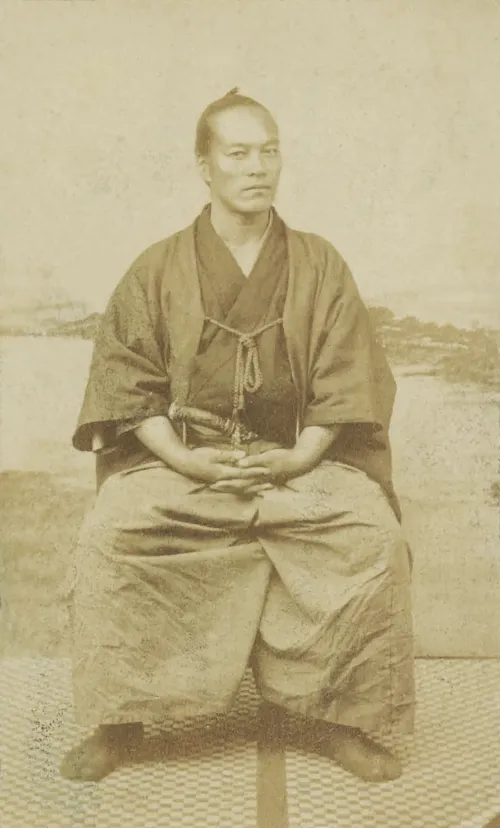

幼少期から詩的な才能を発揮した彼は若い頃から文筆活動に熱心だったと言われているおそらくその情熱が後に彼を日本文学界へと引き寄せたのだろうしかしそれにもかかわらず彼は大学卒業後公務員試験に合格し官僚としてキャリアをスタートさせることになる

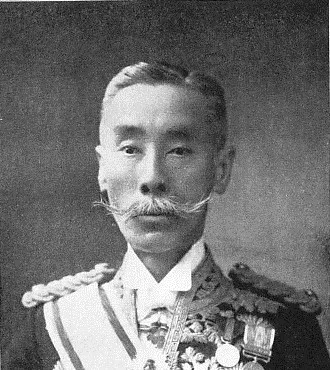

政治家として活動する一方で彼は自身の感受性豊かな視点で俳句や随筆を書き続けたその作品には日常生活や自然への鋭い観察が盛り込まれ多くの人に共感された記者会見で彼はこう認めた私は政治という舞台だけではなく人の日常にも目を向けることが重要だと思っていますこの姿勢こそがその後の作品群に色濃く反映されている

年代初頭日本は急速な近代化と都市化が進み多くの変化が社会全体に影響を及ぼしていた永田もまたこの激動の時代背景から逃れることはできずそれでもなお自身の言葉でその混沌とした世界を捉えようと奮闘していたしかし皮肉なことに官庁勤めの日には多忙さゆえ創作活動への時間的余裕がないその結果一時期執筆活動はいったん停滞することになる

再生への道

それでも永田秀次郎には特異な運命が待っていたある日偶然出会った古典文学との再会によって再び執筆意欲が燃え上がりその後数年内に数冊もの著作を世に送り出すそしてそれらはいずれも高い評価を得て日本文学界にも新しい風を巻き起こした特によく知られている静寂なる思索という随筆集では人間存在について深く掘り下げ自身の日常経験との交差点で新しい洞察を得る過程を書いている

またこの時期には俳句という短詩形にも熱心になり新しい形式への挑戦とも言える実験的作品も手掛けるようになったこの創造力豊かな時期こそおそらく彼自身もっとも輝いていた瞬間なのかもしれないそしてこのような文芸活動によって形成されたネットワークのおかげで日本各地でも活躍する文士との交流も広まり更なる刺激源となった

晩年と影響力

年不幸にもこの偉大な才覚は世を去ったしかしその死去まで続いた執筆活動によって残された作品群や思想は今日でも多くのファンや研究者によって語り継がれているまた現代俳句の発展にも少なからぬ影響を与えたと言われておりその業績はいまだ忘れ去られることなく多方面から評価され続けているそのため歴史家たちはこう語っているもし他国と比較して日本独自文化圏内で育まれた文人文化について議論するならばこの人物なしでは成立しない

現代とのつながり

東京開催された国際文学祭では永田秀次郎に焦点当てて行われたパネルディスカッションまたその内容として翻訳・改編・再解釈がテーマとなり多様性溢れる視点から考察される機会とも連動しながら新旧織り交ぜつつ進行その中では若手作家達がお互い励まし合う姿勢を見ることで未来に対する希望とも感じ取れる瞬間となったそれゆえ皮肉なのかもしれない故人への敬意表現だけでは終わらず更なるクリエイティビティー促進効果へ繋げようという気持ちまで呼び起こす出来事となった

あの日記憶すべき教訓どんな激流でも己信じ歩む道踏み外さぬ限り方向性見失わぬ ー 永田秀次郎伝説継承しています