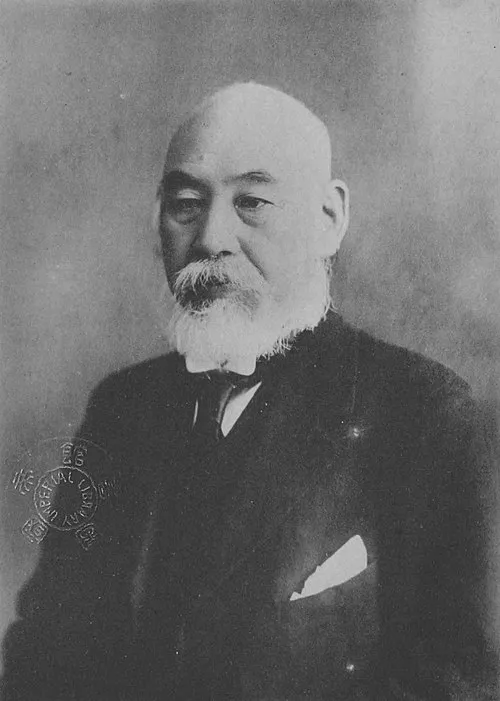

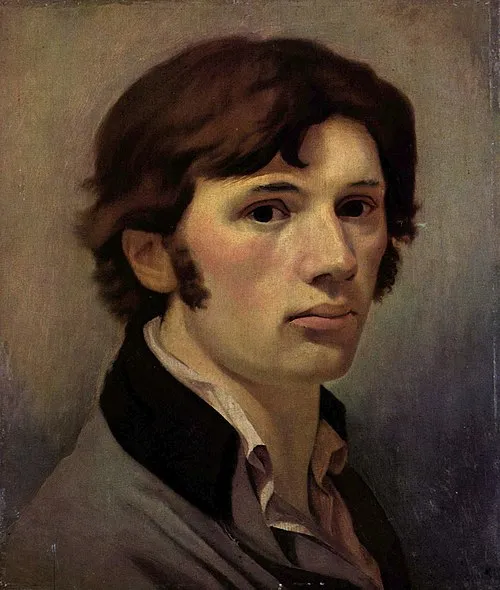

生誕: 1871年(明治4年6月6日)に生まれる。

死去: 1944年に逝去。

役職: 創価教育学会(後の創価学会)の初代会長。

業績: 教育と宗教の発展に寄与した。

年明治年月日 牧口常三郎創価教育学会後の創価学会初代会長 年

年の初夏静かな村で一人の男の子が誕生した彼の名は牧口常三郎この時代日本は大きな変革を迎えており明治維新によって新しい時代の幕が開こうとしていたしかしその影響は彼の人生にどれほど深く根付いているか当時は誰も知る由もなかった

少年時代常三郎は教育に対する強い情熱を抱いていたそれにもかかわらず周囲には貧困や無知が蔓延しており多くの子どもたちが教育を受ける機会さえ与えられていなかったそのため彼は自ら勉強を重ねさまざまな教科書や文献に目を通すことで自身の知識を広げていったこの努力が後に彼自身が設立する組織へとつながることになるとは果たして誰が予測できただろうか

しかしそれだけではなかった常三郎は教育だけでなく人との関わりにも心血を注ぎ始めるそして年日本初の私立学校東京第一中学校を創設しその後続と教育機関を設立していくしかしこの道には苦難も伴った教師として活動する中で自身が追求した理念とは裏腹に日本社会では未だに旧態依然とした価値観が色濃く残っていたからだ

年代初頭には政治的背景とも絡まりながら創価教育学会という団体への発展へとつながっていくこの組織はただ単に教育向上のみならず人間性の向上や宗教的・精神的成長も目指すものだったそれにもかかわらずこのような意図された進化は保守派から厳しい反発を受けることとなった皮肉なことに新たなる秩序への挑戦は激しい抵抗によって阻まれることになる

年牧口常三郎はその生涯を閉じたしかしその遺産はいまだ色あせてはいない彼によって築かれた創価学会は今や世界中で数百万人もの信者を持つ大きな組織へと成長しているこの事実から考えるとおそらく彼自身も想像すらできないような影響力を持つようになったということだ

さらに興味深い点として創価学会の理念には人間主義や平和主義など現代でも重要視されているテーマが多く含まれているそして年現在でもこの団体から派生した思想や運動はいまだ現代社会に強烈な影響力を及ぼし続けているのである歴史家たちはこう語っている牧口常三郎こそ本当の意味で未来への扉を開いた人物であったと

また一方では批判的視点も存在する宗教と教育の融合について賛否両論ある中で一部ではそのスタンスが独善的だとの声も挙げられているただしそれでもなお多様性や共存という現代社会へのメッセージ自体には否定的意見より肯定的意見が多い状況なのだ

最後に皮肉なのは人類史上数え切れないほど存在した数多の偉人たちと同様多くの場合その死後しばしば讃えられる牧口常三郎その死から年以上経過した今でも池田大作など後継者によって引き継ぎ続けている思想には確固たる位置付けがありますこのようにその影響力不朽なる精神それこそ今なお世代間連鎖して引き継ぐものとなっているのであろうこれこそ真実と言えるただ一度その軌跡を見るならばそれだけでも心揺さぶる思い出となり得るのである