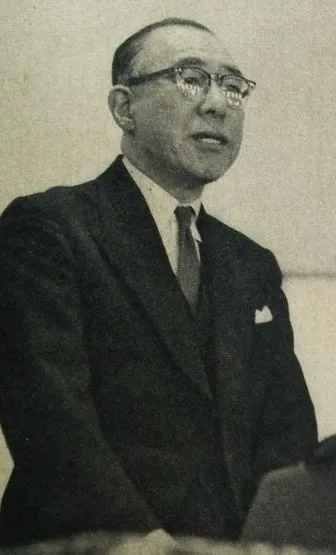

生誕年: 1912年

死亡年: 1981年

役職: 科学技術庁長官

その他の役職: 佐賀県知事

年 鍋島直紹 科学技術庁長官佐賀県知事 年

鍋島直紹の物語

日本の片田舎佐賀県に生まれた少年は幼い頃から自然と科学への興味を抱いていた年という年は世界が大きな変革を迎えていた時代だった鍋島家に生まれ育った彼は学問の道を志し多くの人が想像もしなかった未来へと進んでいく運命にあった

若き日の彼は優れた成績を収める一方でその知識欲と探究心によって周囲から一目置かれる存在となったしかしそれにもかかわらず彼が本当に情熱を注ぐことになる分野についてはまだ決まっていなかったそれどころかその道筋さえも不明だった

キャリアの始まり

やがて鍋島は東京大学で学びその後科学技術庁に入省するしかしこの選択肢には多くの困難も伴った政治家として成功したいという夢がある一方で同僚たちとの激しい競争や局内の権力闘争にも巻き込まれてしまう皮肉なことに彼自身が選んだ道ではなくとも多くの人から期待される存在になっていた

科学技術庁で働く中で鍋島は次第に日本社会全体に影響を与えるプロジェクトへの関与を求められるようになったそれにもかかわらず自身の理想と現実とのギャップには常に悩まされ続けていたと言われているおそらく彼自身も自分が本当に望むものとは何なのか答えを見出せない状態だったのであろう

知事としての挑戦

年代終わりごろそして年代初頭日本政府は地方自治体への権限移譲を進める中で鍋島直紹が佐賀県知事として抜擢されたその瞬間新たな挑戦が始まることとなった地方行政という未知なる舞台へ踏み出した鍋島には大きな責任と共に新しいビジョンも必要だったしかしそれでもなお困難な状況には変わりない資金不足や地域活性化策への厳しい批判など多様化するニーズには即座に応えることなどできない状況でもあった

そのため彼は地元企業との連携強化や観光振興策など多方面からアプローチし続けた特筆すべきは佐賀空港の開設という大胆なプロジェクトだこの計画によって地域経済活性化への大きな期待感が高まりその成功によって人から称賛されたのであるそれでもそれだけでは満足できない自分果敢にも新たな目標を追求し続けていたその姿勢こそ多くの支持者から先見的リーダーと呼ばれる所以だった

晩年と遺産

年その政治的キャリアの集大成とも言える時期しかし同時に老齢による体力低下も否めなくなる後進たちへバトンを渡す時期でもあり自身の功績や失敗について振り返る機会も増えていたことでしょうただ私という個人ではなく私たちという地域共同体として残せるものこそ重要だと感じ始めていたおそらくこのような思考こそ彼独自の哲学的スタンスへ繋がっていると言えるでしょう

皮肉なのはこの世代交代によってさえ意義深さとは何か問い直す姿勢こそ日本社会全体へ受け継ぐべき遺産となった点です そして今なお一部地域ではその名残を見ることすら可能ですが年代となり市民生活向上施策や環境問題解決への課題はいまだ続いていますその中で鍋島氏が構築したインフラ・理念等その影響力はいまだ色褪せないと言われています