2020年 - ダウ平均株価が場中最高値を記録(29,964.29)。

‹

16

11月

11月16

幼稚園記念日を祝おう!子どもたちの成長を振り返る特別な日

幼稚園記念日、あるいは「幼稚園の日」は、日本において非常に特別な意味を持つ行事です。これは、幼児教育の重要性を再認識し、子供たちの成長と発展を祝う日として定められています。日本の教育システムでは、幼稚園は小学校に進む前の基礎的な学びの場であり、この時期に育まれる経験が子供たちの人格形成や社会性に大きく影響します。日本で初めて公立幼稚園が設立されたのは1886年。この歴史的瞬間から始まりました。国民教育として見直される過程で、たくさんの子どもたちがこの地で夢を抱き、その夢を育てる土壌となったわけです。それから何十年も経った今、この記念日はただ単に過去を振り返るだけではなく、新しい世代への希望と期待を象徴する意味合いも持っています。小さな手が描く未来:遊びと学びの交差点この日、全国各地で様々なイベントや活動が行われます。先生や保護者、そして地域全体が一丸となって子どもたちのお祝いをし、その成長を共に喜ぶ姿は、本当に心温まります。「今日はみんなで一緒に遊ぼう!」という声が飛び交いながら、小さな手たちは色とりどりのお絵かきを楽しみます。その瞬間、彼らは自分自身の世界を創造しているんです。想像してみてください。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合ったその瞬間、小さい頃から抱いていた夢や希望が目覚めるようです。そして、その背後には温かな笑顔を浮かべながら見守る大人たち—その光景こそが、この日の本質なのかもしれません。夜明け前…新しい始まりへの期待こうした行事は単なるお祝いではなく、一つひとつの出来事には深い意味があります。それぞれの日々でも、小さなお友達同士で分かち合う遊びや活動には、「協力」や「友情」を学ぶ要素があります。「友だちと協力して塔を作ろう!」そんな無邪気な声が響く中で、大人たちは静かに微笑んでいます。そしてこの特別な日は、多くの場合、新年度へ向けて新しいクラスメイトとの出会いや環境への適応など、新しい挑戦への期待感でも満ち溢れています。そのような中、「仲間」と呼ばれる存在との絆は、生涯続く宝物になってゆくでしょう。この日の朝焼けを見る時、それこそ新しい世界への扉なのだと思います。子供の思い出帳:思春期へ続く軌跡"あなたのお名前を書いてください!""これ、一緒に作ったよね!"The voices of children resound like music in the air, filled with innocence and curiosity. As they gather around, eager to share their creations and experiences, a collective spirit of joy envelops them.The memories they create on this day become a part of their personal history—a tangible reminder of the friendships formed and lessons learned.This is not just a celebration; it’s a promise that the laughter and tears shared during these formative years will pave the way for their journey into adolescence and beyond...

録音文化の日(日本)を知ろう!音声文化の重要性と歴史

「録音文化の日」とは、毎年11月6日に日本で記念される日で、音楽や音声の録音技術がもたらした文化的影響を称える特別な日です。この日は、日本におけるレコードやカセットテープ、さらにはデジタルメディアなど、さまざまな形態での音声記録の発展を振り返り、その進化を祝います。1887年に東京で初めてレコードが制作されたことから、この日が選ばれています。歴史的には、昭和初期から戦後にかけて、国民の生活様式や娯楽に大きな影響を与え続けてきました。旋律と共鳴:耳を澄ませば聞こえる歴史この日は、時折過去の名曲や名演奏が流れる中、私たちが聴いてきたメロディーやサウンドに思いを馳せる機会でもあります。まるで赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合った瞬間、そのフレーズは我々の心に深く刻み込まれます。その背後には、多くのアーティストたちの情熱と苦労が隠されています。そしてそれらは一つひとつが、多彩な日本文化と結びついていることを忘れてはいけません。夜明け前… 録音技術の誕生19世紀末、日本では西洋から新しい技術として録音機器が導入されました。最初は主に貴族や富裕層向けでしたが、その後一般市民にも広まり始めました。「何か特別な瞬間」を永遠に残すため、人々はその小さな円盤(レコード)へ自分たちの日常や感情を託えていたことでしょう。そしてそれこそが、日本社会全体への広範囲な影響力へと繋がっていったわけです。子供たちの遊び歌:世代を超えたメロディー子供たちは親から受け継いだ童謡を口ずさむ。それは単なる遊び歌ではなく、大人になっても心深く残る「記憶」の一部です。時には家族団らんでカラオケ大会!その時流れるメロディーは、一瞬だけでも時間旅行へ誘ってくれる存在なのです。再生される思い出:戦争と平和への願い第二次世界大戦中、多くの人々は戦火によって愛するもの全て失いました。そのような困難な状況下でも、人々は希望と勇気を持っていました。彼らによって作られた歌謡曲は、「明日への道しるべ」として多くの場合慰めとなりました。その旋律には痛みだけでなく希望も宿っています。それこそ、“録音”という行為自体にも大切さがあります。「過去」を「現在」に呼び戻すことで人々とのつながり感じさせてくれる力があります。未来への架け橋:テクノロジーと言葉SNSやYouTubeなど新しいプラットフォームのおかげで、今まで以上に多様化した表現方法として活用されつつあるこの文化。しかし、この背後には伝統的価値観との葛藤も潜んでいることも否定できません。「表現」と「商業」その二者間で揺れ動きながら、新しい形態へ進化してゆく様子を見ることできます。それこそ、美しさとも言える変遷でしょう。物語として語り継ぐ意義"物語"という概念について考える時、それはただ話すだけではなく、人々同士につながる手段だと言えます。 "祖父母から教わった昔話": 彼ら自身も若かった頃、自分達より若かった世代へ語り継ぐ役割があります。この時代背景とは切っても切れない関係です。“その時何処へ行った?どんな楽器使った?”など、お互い伝説となりますよね! "お気に入りソング集": メモリーカードでは収まりきれない思いや体験談、それぞれ異なる色合いや模様・温度感まで含まれているでしょう!そしてこうした“色”こそ一生忘れてはいけない宝物なのです…そう考えればなおさら心打たれるものですね! 哲学的問い掛け: 録音とは何か?"それならば…『録音』とはなんでしょう?ただ便利だからする行為なのでしょうか?それとも想いや夢、その場面・シチュエーションなど全て包括する『時間』なのか…" ...

いいいろ塗装の日:色彩文化を楽しみ、再発見する日

「いいいろ塗装の日」とは、日本で毎年11月22日に祝われる日です。この日は、色彩の重要性を認識し、塗装業界の発展を促進することを目的としています。特に、建物やインテリアの美しさだけでなく、社会全体における色彩の役割について考える機会でもあります。日本では古くから色が持つ意味や象徴が重視されてきました。例えば、「赤」は生命や情熱、「青」は冷静さや知恵、「緑」は安らぎや調和を象徴します。このような文化的背景がある中で、いいいろ塗装の日はただのイベントではなく、私たちがどのように色を生活に取り入れ、美化しているかという問いかけでもあります。勝利の風:この地の名誉の旅想像してください。青空が広がり、その下には華やかな建物たちが立ち並ぶ街並み。そこにはそれぞれ異なる色合いで輝く壁面があります。その背景には、多くの職人たちによる努力と情熱があります。「いいいろ」とはまさにその職人たちへの賛辞なのです。この日には、多くのお祭りやイベントも開催されており、地域住民同士が交流する場ともなっています。そして、人々は各自自分のお気に入りのカラーについて語り合います。「あなたにとって最高の色とは何ですか?」そんな問いかけから始まる会話こそ、この日の真髄です。夜明け前…ある小さな町では、この「いいいろ塗装の日」が近づくにつれて町全体が準備を始めます。住民たちは家族総出でペンキ缶を用意し、それぞれ好きな色で家を彩ります。その瞬間、小さな子供たちはカラフルなペンキによって新しい冒険へと誘われます。"黄色は太陽!" "緑は草原!" 子供たちによる歓声は空高く響き渡ります。それぞれ違う思いや願い込めて描いた絵具。その裏側には、自分自身だけでなく、家族や友人との絆も見え隠れします。ペンキ一つ一つが、その家族史を書き記していると言えるでしょう。子供の思い出帳日本全国各地では、この日に合わせて様々なお祝いごとがあります。それこそ昔ながらのお祭り形式から、新しい試みまで多種多様です。この日、一世代前まで使われていた伝統的な技術も再評価され、新しい世代へ引き継ぐ動きも見られます。"ああ、おじいちゃん、この黄色、おばあちゃん好きだったよね?""うん、それなら今度行こうね、おじさんとの思い出作りだ!”こうした会話が飛び交う場所では、人々がお互いに思いやりと思ったことを伝え合います。そして、一緒に過ごす時間こそ、本当に価値あるものなのだということにも気づいてしまいます。またその時、一緒になってキャンバスとして利用する壁面は、新しいストーリーを書くためだけではなく、自身及び周囲への感謝状でもあると思える瞬間でしょう。彩(イロ)による団結:地域社会との共鳴'いい'という言葉は日本語でも非常にポジティブな意味合いがあります。それゆえ、この日には「良好」つまり「良好な関係」を築こうというテーマも含まれるわけです。この日の活動を通じて、人々は繋がりあう機会となります。「ぬりえ」という行為そのものも人々へメッセージとして表現されています。」 一つ屋根裏への集まり… 夏休み明け後初めて皆集まった時、その部屋いっぱい赤・青・緑・黄…さまざまなパレットでした。学校帰り、お菓子片手に楽しそうお喋りしながら帰宅途中見上げればいつもよりカラフルになった外壁…。こんなのを見るだけでワクワクしたものです。そして何より、その後待っていた行事など共有した際、とても誇らしく思いました。”ここにも私達いるよ!” そんな声無き声とも呼べそうだね!これは本当に素晴らしい光景でした。*夢見る景色*希望への架け橋:表現する自由:共存共栄: - 自由とは自分自身考えて描いて構築できる世界へ導いてくれるようです♪それ故大切なのですね❣️ 💖 ただピンク好き?⚡大嫌悪😅 正直✨- そんな仲間探す時ここまで来れば必ずアチラデ向かいます〜🌈-💯⏰🚀正直楽しかった!! .myCustomStyle {font-size:large;background-color:#f0f8ff;} . .highlight{font-weight:bold;font-size:large;color:#ff4500;}さて!君達オーケストラどう扱う?全員どんな音作って遊ぶ?」💭😄❓……...

日本の源流の日 | 水の大切さを考える

源流の日は、日本における水の大切さやその恩恵を再認識するための日です。毎年、4月の第3土曜日に設定されており、河川や水資源に感謝し、水環境の保全を考えることが目的とされています。この日を通じて、日本人は自らの生活に密接に関連する水の重要性について意識を高め、次世代へと引き継ぐべき自然環境への配慮を促進します。歴史的には、日本は古来より「水」を非常に重視してきました。特に稲作文化が発展した地域では、川や湖沼が命綱であり、それらは生業だけでなく、精神的なつながりも持っていました。古代日本では、「神」として崇められた河川も多く、その流れには生活と信仰が密接につながっていたことが窺えます。静寂なる清流:命を育む水への祈り想像してみてください。朝靄(あさもや)の中、小川のせせらぎが耳元で優しく響く。透き通った水面には太陽の光がキラキラと反射し、小魚たちが楽しげに泳いでいる。その瞬間、すべての疲れやストレスが洗い流されるような心地よさがあります。そして、その小川こそ、多くの命を育んできた源流なのです。歴史と伝統:河川文化との調和日本各地には独自の河川文化があります。例えば、「鮭祭り」や「鯉幟(こいぼり)」など、水をテーマにした行事は数多く存在します。また、一部地域では源流の日に合わせてイベントやワークショップなども行われ、多くの人々が参加します。それによって、新しい世代にもこの美しい自然環境への理解や愛着心が育まれていることでしょう。夕暮れ時…見上げる星空とその記憶夕暮れ時になると、水辺では幻想的な風景が広がります。小さな波紋たちがお互いにつながり合いながら、徐々に暗闇へと飲み込まれてゆく。そして夜空には満天の星々。この瞬間、人々は自分自身もまた、この自然界的一部であることを実感するでしょう。この体験こそ、本来私たち人間として忘れてはいけないものなのです。現代社会とのつながり:未来へのメッセージしかし、この美しい景色も今後どうなるか分かりません。我々現代人は便利さ追求という名目で自然環境から離れつつあります。しかし、この源流の日という日付けはただ単なるイベントではなく、自分自身だけでなく未来世代への約束でもあると思うんです。「私たちはこの場所、この美しさを次につないでゆこう」と。子供たちとの手紙:愛すべきふる里から「こんにちは!今日はまたあのお山へ行ったよ。」子供達から書かれる手紙にはそんな言葉から始まるものがあります。その中でも特別なのは、「今日は見つけた小石のお話だよ!」というような何気ない言葉。それぞれ違う色や形、小さいながらそれぞれ魅力的な石。それを見る目はキラキラしていて、本当に楽しそうです。「ねえ、お父さんお母さん!こっちにも面白い小魚見つけた!」どんな遊びよりも純粋な喜びだったことでしょう。その思い出、その一瞬一瞬こそ本当の豊かさだと思います。そしてそれこそ未来へ繋ぐ宝物となります。大切な教訓:そこから学ぶこととは?A source of wisdom is often hidden in the simplest of experiences. Just as children explore and learn from nature, we too must take a step back and listen to the gentle whispers of our rivers and streams. What lessons do they hold for us? Perhaps patience, resilience, or even gratitude for what we have.結論として…源流とは何か?無限なる可能性?それとも生命そのもの? そして最後になりますが、「源流」という言葉そのものについて考えてみたいと思います。それは単なる始まりではありません。「生命」の象徴とも言えるでしょう。しかし、同時に私達一人ひとりにも繋げる役割があります。この美しい国日本、自分自身そして子供達への責任——これほど素晴らしい恵みへの感謝となるなら、それこそ真実なのかもしれませんね。そしてこれから先、その清涼感あふれる流水音響きを忘れることなく生き続けたいものです。...

出来事

2018年 - アメリカ合衆国サイバーセキュリティ・社会基盤安全保障庁設立。

2006年 - NHKが国際宇宙ステーション (ISS) からの世界初となるハイビジョン宇宙中継を実施。

2004年 - NASAの無人極超音速実験機X-43が航空機の最大速度記録であるマッハ9.68を記録。

2001年 - マイクロソフトのOSソフト・Windows XP発売。

2000年 - 米大統領ビル・クリントンが米大統領ではベトナム戦争終戦後初めてベトナムを訪問。

1997年 - サッカー日本代表が、W杯フランス大会に向けたアジア第3代表決定戦でイラン代表に勝利し、W杯初出場を決める(ジョホールバルの歓喜)。

1994年 - 国連海洋法条約発効。

1993年 - ソニー・コンピュータエンタテインメント設立。

1985年 - 国鉄から運営移管された明知鉄道明知線が開業。

1984年 - 世田谷局ケーブル火災発生。

1979年 - 北九州市病院長殺害事件: 同年11月4日から行方不明になっていた福岡県北九州市小倉北区の病院長(当時61歳)が、大分県の国東半島沖でバラバラ死体となって発見される。

1979年 - ブカレスト地下鉄の最初の開業区間、M1号線ティンプリ・ノイ - セマナトアラ6.2 kmが開業。

1973年 - スカイラブ計画: NASAが宇宙船「スカイラブ4号」を打ち上げ。

1972年 - 世界遺産条約がユネスコ総会で採択。

1965年 - ソ連が史上初の金星表面着陸を目指した宇宙探査機「ベネラ3号」を打ち上げ。

1957年 - エド・ゲインによる連続猟奇殺人事件が発覚。

1946年 - 内閣が「現代かなづかい」と「当用漢字表」1850字を告示。

1945年 - 日本進歩党結成。

1945年 - 天井が焼け落ちた両国国技館で、戦後初の大相撲本場所興行始まる。

誕生日

死亡

2023年 - 近藤孝男、生物学者、名古屋大学名誉教授(* 1948年)

2023年 - A・S・バイアット、小説家(* 1936年)

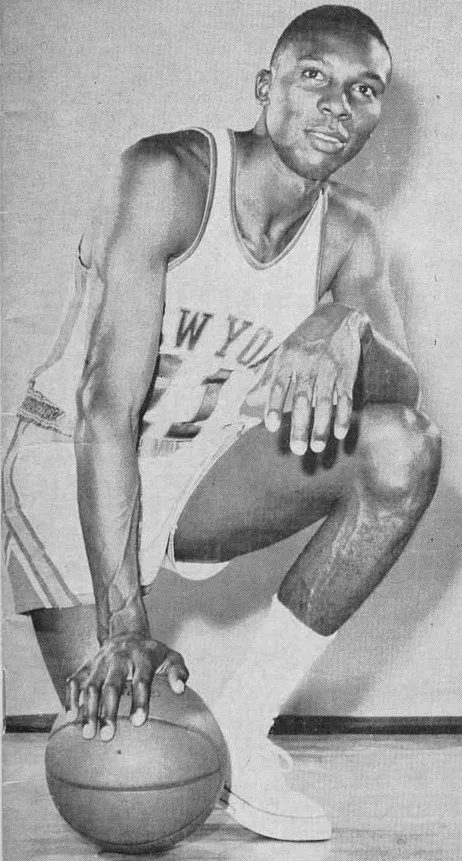

2023年 - ジョニー・グリーン、バスケットボール選手(* 1933年)

2020年 - ワリード・アル=ムアッリム、政治家、外交官、元シリア副首相・外務大臣・在外居住者大(* 1941年)

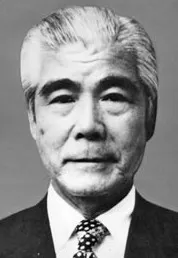

2018年 - 米倉弘昌、実業家、元住友化学社長、日本経済団体連合会名誉会長(* 1937年)

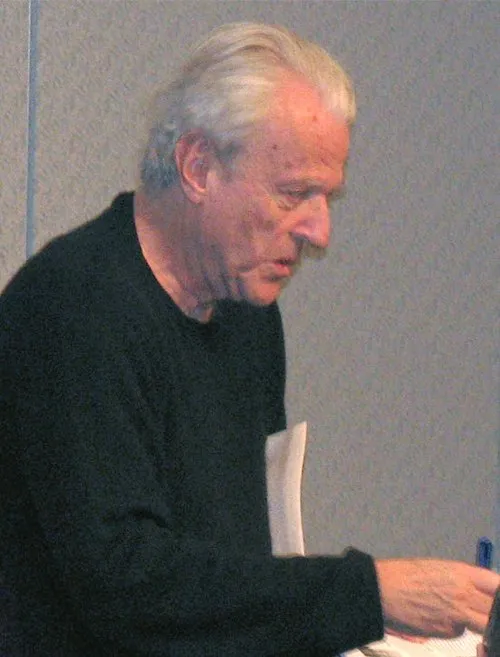

2018年 - ウィリアム・ゴールドマン、作家、脚本家(* 1931年)

2016年 - メルヴィン・レアード、政治家、第10代アメリカ合衆国国防長官(* 1922年)

2016年 - 奥野誠亮、内務官僚、政治家、第95代文部大臣、第39代法務大臣、第16代国土庁長官(* 1913年)

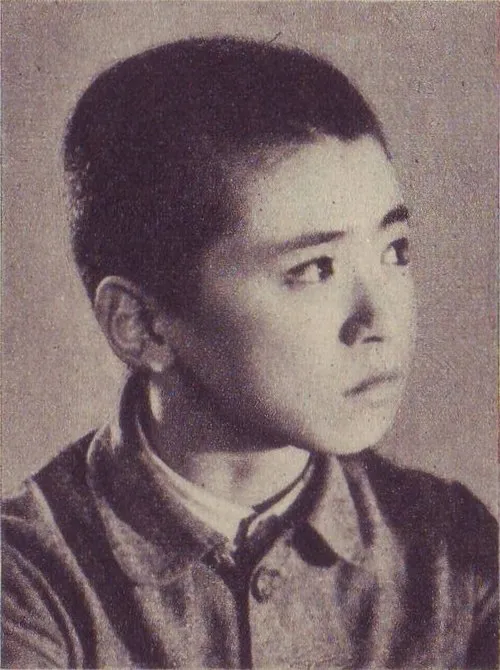

2014年 - 片山明彦、俳優、元子役(* 1926年)

2012年 - 斎藤美和、女優(* 1927年)