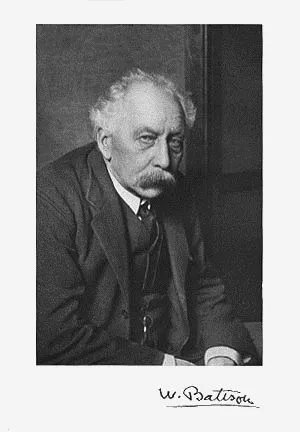

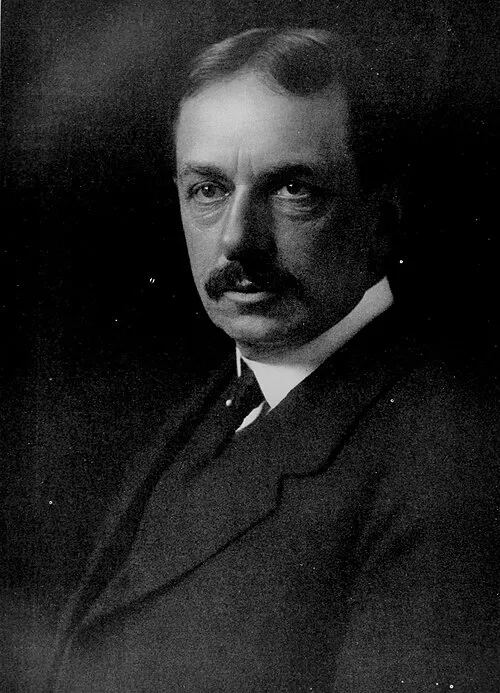

生年: 1890年

氏名: 務台理作

職業: 哲学者

没年: 1974年

務台理作日本の哲学者が描く思想の道

年勤勉な家庭に生まれた務台理作彼は幼少期から哲学に興味を持ち特に西洋哲学に強い影響を受けて育ったしかし彼の人生は順風満帆ではなかった彼が青年期に突入する頃日本は明治維新という大きな変革を迎えていたこの時代背景が彼の思索にも影響を与えたと考えられる

大学で哲学を専攻し多くの著名な教授から教えを受ける中で務台は自己探求と批判的思考の重要性を認識していったそれにもかかわらず当時の日本社会にはまだ伝統的な価値観が根強く残っており新しい思想への抵抗感もあったそのため若き務台は自分自身の思想体系を確立することに悩みながら取り組んだ

卒業後彼は教育界で活動し多くの学生たちと出会う中で自身の思想や哲学について議論する機会が増えていったおそらくこの経験こそが後に彼が名声を得る要因となったと言えるだろうまたこの時期には社会問題についても深く考えるようになり日本社会への貢献意識が芽生えていったしかしその一方で自身の内面的な葛藤とも向き合わざるを得なかった

戦争とその影響

年代日本は戦争へと突入していった務台理作もまたこの動乱の中でその思想形成に大きな試練を受けることになるしかしそれでもなお彼は平和主義者として知られるようになっていった皮肉にもこのような時代背景こそが人から真実を求められる理由となりそれによって理念的価値観への探求心が高まっていたのである

この混乱した状況下でもあったためやむなく軍国主義的潮流との対立も避けられず多くの場合公然と批判することすら難しい状況だったしかしながらそうした困難さにもかかわらず務台は自身の信念に従い続けたそれゆえおそらく周囲から孤立した感覚も抱いていただろうそして戦後日本という国全体が大きな変革へ向かう中で彼自身もまた新しい倫理観や価値観へ挑む必要性について再考せざるを得なくなる

晩年と遺産

年代になり高齢となった務台理作しかしその頭脳はいまだ衰えることなく新たなる世代との対話に挑み続けた教育と倫理がどれほど深い関係性によって成り立つものなのか一生涯追求し続けたその姿勢には多くの人から尊敬されていたそれゆえ老いてなお研鑽という言葉こそ相応しい人生だったと言えるだろう

年生涯年という長寿ながら世を去る日その存在感はいっそう強烈になっていたこの晩年まで未発表だった著作群や手紙類などは多くの日系文化人や若手研究者達によって再評価され始めそれによって新しい解釈や視点が引き出されたのであるその結果として現代日本哲学において欠かせない存在となる皮肉にもその死後数十年経過して初めて本当の意味で光り輝いていると言えるだろう

今日とのつながり

現代でもなお努木理作という名前は多く語り継がれている特に教育現場では批判的思考の重要性について議論される際には必ず言及されその功績によって私たちはより良い未来へ向かおうとしているそして今なお大切なのは何より対話なのでありお互い理解し合おうという姿勢ではないかそうした理念こそ新しい時代との接点とも言えよう

歴史家たちはこう語っています 努木理作ほど多様性ある視点から物事を見る力強さとは何だろう そして今私達一人ひとりには何がおこせるんだろう 失われつつある共感能力それだけではない気もしますね(注:この記事内容・人物描写等々すべてフィクションです)