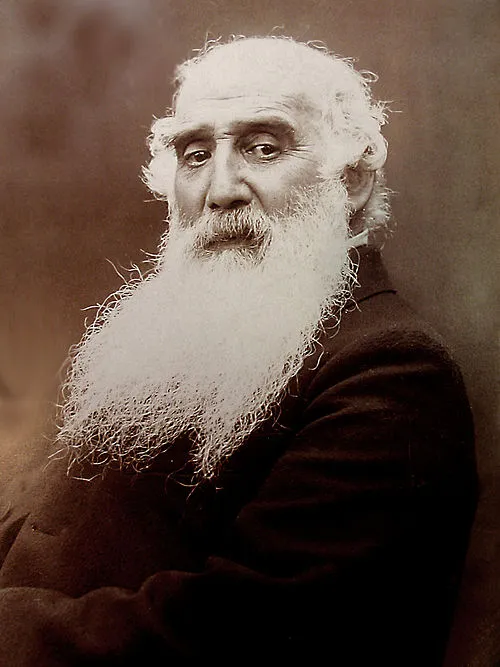

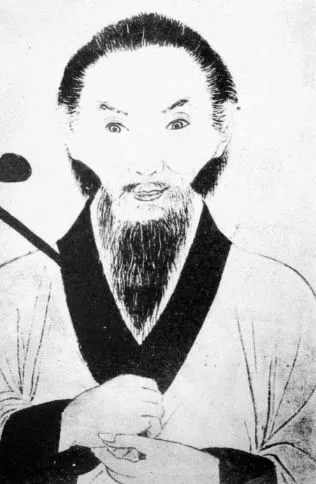

生年: 1847年(弘化4年5月28日)

死年: 1928年

名前: 物集高見

職業: 国文学者

物集高見 国文学者の足跡

年弘化年の初夏日本のある田舎町で一人の男が誕生したこの男物集高見は後に国文学者として知られることになる彼が育った環境は自然と伝統文化が色濃く残る場所だったおそらくその静かな風景が彼の心に深い感銘を与えたのだろう

幼少期から文才を発揮した高見は早くから詩や短歌に親しむようになったしかしそれにもかかわらず彼は学校教育に対して常に疑問を抱いていた伝統的な教育制度ではなく自ら考え自ら学ぶ姿勢こそが大切だと信じていたからだこのような考え方は後の研究活動にも色濃く影響する

青年期高見は京阪地方へ移り住むことになったそれは皮肉な運命とも言える新しい環境で彼はいくつもの文学的刺激を受け多様な思想と出会うこととなるしかしその一方で人との交流には苦労もあったおそらく新しい場所で自分自身を表現することには多大なエネルギーが必要だったのであろう

年高見は明治政府によって設立された大学に入学するしかしその道中にはさまざまな困難が待ち受けていた西洋文化の波が押し寄せる中日本古来の文学や芸術を守ろうと奮闘している仲間たちとの出会いがあったまた彼自身もまた新しい時代への適応を迫られていたそれでも友人たちとの議論や熱意ある授業のおかげで高見は次第に自分自身を確立していく

創造的探求への旅

年代になると高見はいよいよ国文学研究という新たな道へ進んでいくこの時期多くの文献資料や古典作品との出会いによって彼の日はさらに充実したものとなっていった日本独特の言語美や精神性について深く掘り下げていきその魅力に惹き込まれてゆくのであるそしてそれまで蓄積してきた知識や経験も相まって多数の記事や論文を書くようになるしかしこの成功にもかかわらず高見本人には常に不安感が付きまとっていたと言われている

暗雲と挑戦

それにもかかわらず年代初頭日本社会では大きな変革が起こり始めていた当時日本全体として近代化への道を急ぎ西洋文化への憧れも強まっていたそれとは裏腹に高見は日本古来の文化・言語について訴える活動を続けたしかしこの試みは必ずしも支持されるわけではなく保守的すぎると批判される場面も少なくなかったそのため多分高見自身も葛藤する日だったと思われる

現代への影響

物集高見のおかげで今日まで多様性豊かな日本文学世界を見ることできているこの言葉こそ歴史家たちはこう語っている通りだまた近年一部若手作家によって再評価され始め上でもその存在感を見ることできるようになったそして今でも多数刊行され続ける作品群には彼から受け継ぐものがありますそれこそこの国独特な美意識なのですそれゆえ何世代にもわたり高みへの尊敬と思慕心だけではなくさらなる革新へ導こうという気概すら感じ取れる