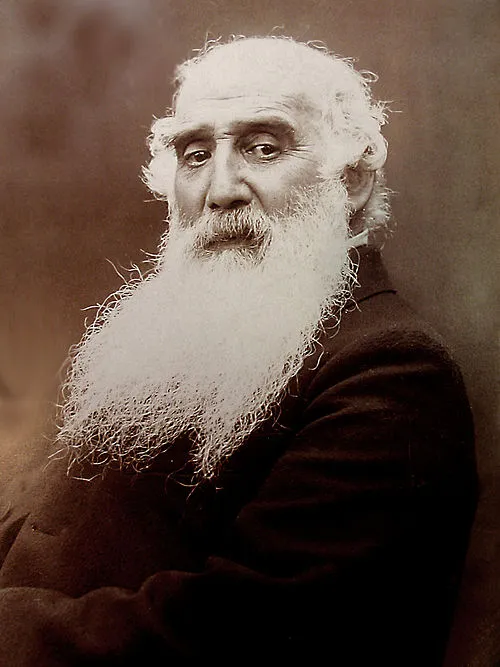

名前: ジェームズ・マクニール・ホイッスラー

生年月日: 1834年

職業: 画家

死亡年月日: 1903年

年 ジェームズ・マクニール・ホイッスラー画家 年

ジェームズ・マクニール・ホイッスラーは年にアメリカのマサチューセッツ州で生まれたしかし彼の人生はその地で静かに始まったわけではなかった若い頃から絵画に対する情熱を抱き自らの道を切り開くために多くの困難に立ち向かうことになる彼は特にフランスで学びその後ロンドンへ移住し西洋絵画の中心地であるこの都市で自らのスタイルを確立していったホイッスラーは常に新しい技法や視点を模索していたそれにもかかわらず彼が追求したスタイルは当時の伝統的な美術界からしばしば誤解され批判されることが多かった特に彼の調和という概念はその色彩や構成が音楽と同じように重要だと考えたため多くの画家や批評家には受け入れられなかったしかしこの独自性こそが後世への影響を強める要因となったあるファンが街頭インタビューでこう語ったホイッスラーの作品には何か言葉では表せない魅力がありますこれは皮肉でもありまた現代美術とのつながりを感じさせるコメントだった具体的には母親の肖像として知られる作品では暗い背景と母親自身との対比によって深い感情が描かれているこの作品は多くの場合母親への愛情だけでなくそれ以上にも解釈されているしかしながら一方でホイッスラー自身も認めたように美術界との摩擦は続いたおそらく彼最大の論争となった出来事はバタフライ事件だろう年彼はロンドン大学美術学校で行われた展示会で自身が出品した作品についてアートとは何かという問いを投げかける意図から自分自身も含む様な作品を吊るしたその中には風変わりなものも含まれており一部から非難されたしかしそれによって自己表現への道筋が拓けていったまたホイッスラーと言えばその鋭いユーモアでも知られる人物だった時折皮肉混じりな発言を繰り出すことで周囲と距離感を保ちつつ自身の信念について強固な姿勢を崩さないところにも人間味あふれる側面を見ることができる絵画とは耳ではなく目によって聞くものだと言うようになんとも意味深長な言葉だったそれゆえ多く人はその魅力に引き込まれたのである年代になるとその名声は国際的となりニューヨークやパリなど世界中から注目される存在へ成長したただしこの栄光も一時的だったその背後には孤独感や不安定さが存在していたとも言われているそれにも関わらず生涯通じて信じ続けた芸術家として生き抜くという理念によって多数の支持者や弟子たちも得ることになったさて年この年人はホイッスラーという偉大なる芸術家との別れの日を迎えるしかし驚くべきことにその死後も彼への評価はいっそう高まり続け新しい世代にも影響を与え続けているその遺産を見るとき多くの場合現在流行しているスタイルや手法とリンクする部分が見えてくるそして今日でも彼への敬意が示されています例えば美術館では特別展などによって再評価され続けていますまたアートとは何かという問い掛けそのものも今なお多様性豊かな議論として息づいていますこのような流れを見るにつれ不思議なのは現在私たち自身の日常生活にもどこかホイッスラー的な要素を見ることのできる点です上ではビジュアルコンテンツが溢れる中多様性や個人主義こそ求められておりその根底には変わらぬ自己表現への欲求がありますそして確実なのは若者文化でも反映されているように個を尊重する風潮はいまだ衰えてはいないということでしょうそれゆえ歴史家たちはこう語りますもしホイッスラーがお亡くなりになっていなかったならばおそらく現在よりもさらに進化した芸術観念と思考法につながっていただろう未だ解明されぬ数のお宝とも呼ぶべき作品群この謎めいた天才像こそ未来永劫語り継ぐ価値があります