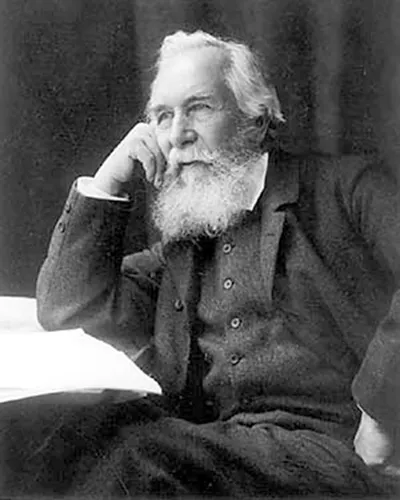

名前: 箕作元八

生年: 1862年

没年: 1919年

職業: 歴史家

箕作元八 日本の歴史を紡いだ学者

年江戸時代の終わりが近づく中で生まれた箕作元八彼は当時の日本における西洋思想と伝統文化の融合を模索し続けた人物である若き日の彼は京都で学びながら国際的な視野を広げ自身が歴史家として歩む道を見出していった

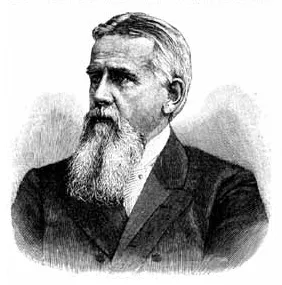

その後日本が明治維新という大変革に直面する中で彼は自らの知識と情熱をもってこの新しい時代に貢献しようと決意するしかし周囲には保守的な考え方が根強く残り彼はその矛盾した環境の中でも歴史研究を続けることとなった

年代には日本初の本格的な歴史書日本史を著したこの書籍は多くの人に影響を与えただけでなく日本人として初めて西洋的な方法論で歴史を書く試みでもあったしかしその成果はすぐには評価されず一部では批判も受けたことから元八は孤独感に苛まれながらも自らの信念に従って歩み続けたと言われている

政治活動との交差点

皮肉なことに箕作元八が歴史を書き始めた頃日本では急速な近代化が進んでいたそれにもかかわらず多くの国民がこの変化について理解できず不安や混乱に包まれていたその背景には新しい政府による政策や教育制度の変更などもあったおそらくその影響もあり元八は更なる研究へと足を踏み入れることになる

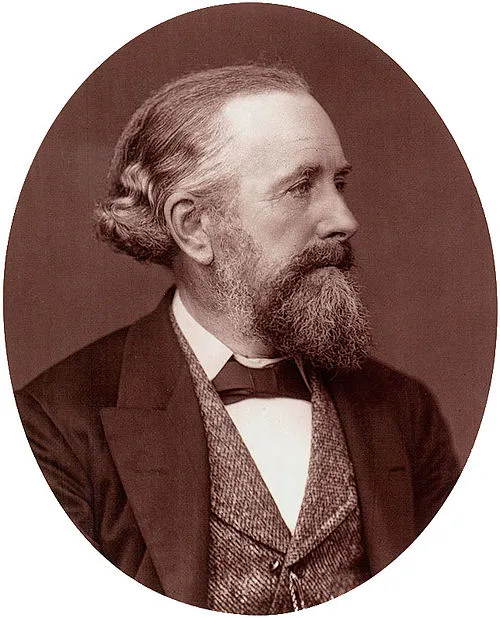

年この年は特別な意味合いを持つ戦後という新しい時代への期待感と不安感が交錯する中箕作元八はいよいよその名声を確立していくその一方で社会問題にも積極的に関わり自身の考え方や知識を広めるため政治活動にも足を運ぶようになった

未完成だった遺産

しかしそれにもかかわらず全てうまく行かなかった病気や体調不良によって何度も執筆活動が中断されその結果として未完となった作品も少なくないまた多忙さゆえか大切な家族との時間すら取れない日だったと言われているそれでもなお学問こそ最良の信念から逃れることなく生涯現役として研究し続けた姿勢には賛辞しかない

晩年と死去

年 彼は長い旅路に終止符を打つこの死によって失われたものそれは単なる一人の学者ではなく日本文化全体への深い理解と思慮深さだったそしてそれ以降年以上経過した今でもその教えや著作物から得られる知恵はいまだ色褪せることなく人の日常生活や教育現場など多岐に渡って受け継がれているのである

現代への影響

今日生徒達や研究者達によって引用される箕作元八へのリスペクトそれこそ彼自身のおかげなのだろう

今なお多く存在するクオリティ・オブ・ライフという概念それとは裏腹な激動の日だった当時より本質的には何一つ変わってはいない おそらく私たち自身の日常生活を見ることでそれまで知られていなかった価値観まで顕在化してきている様子もうかがえるそのため彼への理解無きままでは本来持つべき自己認識すら持ち得ないと思う一方通行では決して満ち足りぬ事実こそ自分探しにつながりそうだ