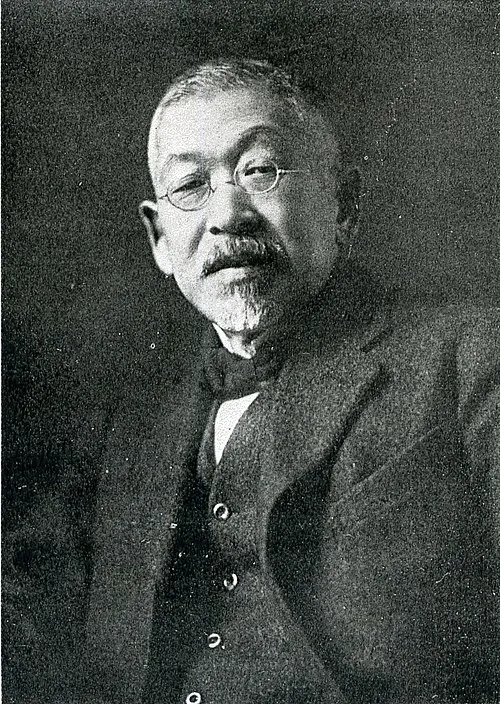

名前: 真山青果

職業: 劇作家、小説家

生年: 1878年

没年: 1948年

真山青果日本の劇作家と小説家

年ある寒い冬の日真山青果は静岡県で生まれました彼の誕生はちょうど明治時代の中頃であり日本が西洋文化を取り入れ始めた時期でした幼少期から文学に興味を示し特に古典文学や詩に触れることで彼の感性が育まれていったと言われています

しかしその後の人生には多くの困難が待ち受けていました青年期には家計が厳しく教育を受ける機会も限られていましたそれにもかかわらず彼は独学で学び続け自身の作品を書き始めましたこの努力は彼にとって重要な転機となり小説や戯曲を書く基盤を築くことにつながったと言われています

真山青果は年月夜草紙という短編小説で文壇デビューを果たしましたこの作品では日本文化や日常生活に根ざしたテーマが描かれ多くの読者から支持を得ることになりましたしかしこの成功にもかかわらず青果自身は常に新しい挑戦を求めていました

特に年代になると彼は劇作家としても頭角を現していきます日本劇作界において名声を得る一方で自身の作品によって演劇そのものへの関心が高まっていたという皮肉な状況もあったようですある評論家によれば真山青果こそ日本演劇界への道しるべだったとまで言われています

二つの世界

皮肉なことに彼は小説家として認知されながらも演劇活動へシフトしていく過程で多くの葛藤があったようです多くの場合小説と戯曲ではアプローチが異なるためこの二つのスタイル間で自身のアイデンティティーを確立することは容易ではありませんでしたその中でも雁という戯曲が特筆すべき作品となり日本演劇界への影響力を持ち続けました

創造的な危機

おそらく彼にとって最大の試練だったと思われる出来事それは年の日大震災ですこの自然災害によって東京・横浜周辺では大規模な被害が発生しましたしかしその混乱と悲惨さにも関わらず人は再生へ向けた希望を見出し新たな物語や舞台作品へのインスピレーションとなりましたこの出来事以降真山青果自身も被災地訪問後多数の記事を書き上げ多様なテーマへ挑む姿勢が見受けられます

国際的視野

年代には国際的視野も広げていたようです一部資料によれば西洋文学や現代思想について研究し新しい表現方法を模索していたとのことそれにもかかわらず大正デモクラシー以降日本社会には不安定さや不況感が漂っておりそれに伴う社会問題について触れることもしばしばありましたこれには明確な意図がおそらくあったのでしょうそれこそ人への警鐘だったとも考えられます

晩年と遺産

年真山青果は長いキャリアを経てこの世を去りましたしかしその死後年以上経った今でも多く人によってその業績はいまだ語り継がれています老荘思想と呼ばれる哲学的思考法について研究した彼ですがおそらくそれ自体よりも人間とは何かという問いかけこそ本質的だったのでしょうその問いはいまだ解決されておらず逆境から立ち上げり精神性について議論され続けていますそして今日でも舞台化された作品群や文庫本として流通することでその存在感はいっそう深まっています

.webp)