2022年 - 北朝鮮が3月24日に新型ICBMミサイル火星17を発射したと発表。米国全土を射程内に入れる飛行能力があると分析された。

‹

25

3月

3月25

勾留中または行方不明のスタッフと連帯する国際デーの意義

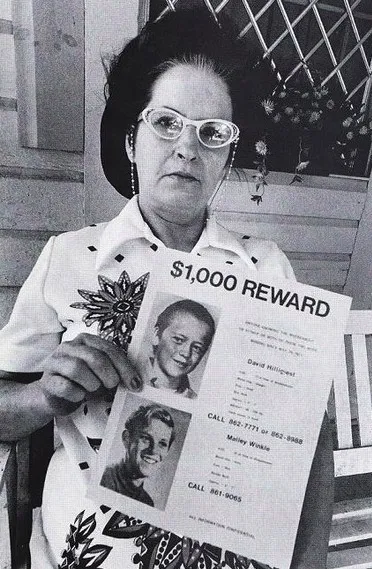

毎年、国際社会は「勾留中または行方不明のスタッフと連帯する国際デー」を通じて、行方不明となったり、拘束されたりしている職員たちに思いを寄せる日を迎えます。この日は、人権が侵害される状況にある人々への意識を高め、彼らの安全確保や解放を求める活動が展開されます。特に国連職員やその家族が直面する困難について考える機会として位置付けられており、その重要性は年々増しています。この日には、多くの人々が集まり、被害者たちの人権回復を訴えたり、その声に耳を傾けたりします。過去には、多くの平和維持活動や人道的援助活動に従事していたスタッフが行方不明になったり、不当な理由で拘束されたりする事件も数多く報告されています。それらは単なる統計ではなく、一つ一つが人生そのものであり、それぞれには家族や友人がおります。沈黙の海:忘れ去られた声への呼びかけこの日、私たちは静かなる海に浮かぶ小舟となり、不安な波間で揺れる無数の声を受け止めようとします。大きな組織や政府によって後回しにされている問題ですが、その背後には無数のストーリーがあります。彼らの日常は何だったのでしょう?香ばしいコーヒー豆を挽く音や賑やかな市場で交わされる笑い声。そして突然訪れる運命的な出来事—それこそが私たち全員に関わることなのです。夜明け前…希望と絶望との狭間多くの場合、逮捕された職員達は、自身がどんな理由で捕まったかすら理解できないまま閉じ込められています。その時間軸には希望もあれば絶望もあるでしょう。朝焼けから徐々に昇る太陽を見ることなく、闇夜だけが続いているような状態です。「出発前日の最後のおしゃべり」—これこそ職員達の日常だったかもしれません。しかし、その瞬間以降、一体どんな未来へ進んだのでしょう?子供の思い出帳:家族との絆家庭では、小さなお子さんたちがパパやママ帰ってくることを心待ちしています。「仕事から帰った時のお土産何?」そんな純粋な問いかけにも答えることなく時間だけが過ぎてゆきます。その背後で感じている悲しみ—お母さん、お父さん、不在という現実。その感情は言葉では表しきれません。「もう少しだけ」と願う気持ちは世界中どこでも同じです。歴史的背景:誰も知らない戦士たち1978年、この国際デーは設立されました。当時より多くの国際機関及び非政府組織(NGO)によって、人道支援活動など様々な分野で活動していたスタッフ達への敬意表すためにも制定されたものです。この特別な日では、「何故ここまで自由を奪われねばならない?」という哲学的問いすら浮かんできます。尊厳とは何なのでしょう?それぞれ異なる価値観から導き出される答えですが、その根底には共通した想いがあります。喪失感という名の重荷:共鳴する心情IDカード一枚、それさえあれば仕事につながります。しかし、それさえも届かなかった多くのお金持ちでもない平凡な職員達。その流れてゆく時間——果たして、この空白期間はいったいどんなものなのでしょう。一部始終見守っていた他者からしたなら、大切なお茶会さえ許可されず風味豊かな香茶も楽しむ暇すら奪われています。でも私達自身、この無力感とも向き合う必要がありますね。それでも目指す先には未来への希望しかありません。Cultural Elements: 世界各地から見える影響とつながりThis day is not merely a reflection of individual suffering, but also a reminder of cultural elements that bind us together. In regions with deep-seated conflicts, the stories of missing staff echo within communities where traditions speak of honor and loyalty. For instance, in the Middle East, the tradition of gathering at coffee houses to share stories finds its relevance here too; for every empty chair that should have held a story, there is silence. Silence that resonates through families and communities across borders...

奴隷及び大西洋間奴隷貿易犠牲者追悼国際デーの意義とその歴史

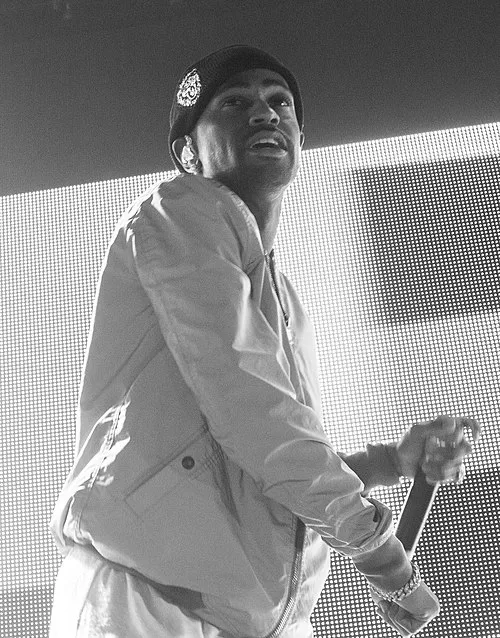

奴隷及び大西洋間奴隷貿易犠牲者追悼国際デーは、毎年3月25日に設けられた日であり、奴隷制度およびその結果として生じた悲劇に対する認識を高め、犠牲者を追悼するための特別な日です。この日は、数世代にわたりアフリカからアメリカ大陸へ強制的に運ばれ、多くの人々が自由を奪われ、家族やコミュニティから引き離されたことを思い起こさせます。歴史的には、大西洋間奴隷貿易は16世紀から19世紀まで続き、その過程で約1200万人が移送されたとされており、その多くが命を落としました。この国際デーは、単なる記念行事ではなく、人権の観点からも非常に重要です。私たちが過去を振り返ることで、現代社会における差別や不平等への意識も高まります。今なお続く様々な形態の現代奴隷制度への警鐘ともなるべき日でもあります。このような背景から、この日の意義は計り知れません。影の中で光る記憶:痛みと希望の交差点当時、多くのアフリカ人たちは故郷を離れることになりました。船室には狭い空間に詰め込まれ、暗闇と湿気、高い温度によって彼らは過酷な状況下で生活していました。「赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合った」その瞬間、多くの場合彼らは絶望感しか感じられませんでした。しかし、その一方で、新しい土地への希望もあったかもしれません。それでも夢見た未来とは裏腹に、大多数は厳しい労働環境や非人道的な扱いによって苦しむこととなります。夜明け前…自由への渇望自由という言葉、それ自体がどんな意味を持つのでしょうか?「夜明け前」の静寂、それぞれが心にもつ自由への渇望。その渇望こそが、多くの人々を立ち上がらせました。「何とかしてこの苦しい状況から抜け出したい」と願う声。それは血潮となり、反抗心となって現れてきました。歴史上、多くの抵抗運動や逃亡者たちによる脱藩活動などがあります。そしてその中でも特筆すべき存在としてハリエット・タブマンなど多くの女性達がいます。子供の思い出帳:失われた未来この日の追悼式では、「子供」という存在について考える時間も必要です。幼少期、本来なら遊びや学びの日々だった筈。その中で、「祖母から語り継ぎ聞いた物語」が全て幻影となってしまったという事実。それぞれ家族との絆、生まれるべき未来全て失われました。「あの日、『バラ色』だった空を見ることすら許されなかった」と涙ながらに語る生存者。しかし、その痛みとは裏腹に彼ら自身そして次世代へ向けて希望へ繋ぐ懸命な姿勢があります。文化的参照:グローバル市民として忘却しないために歴史的事実だけではなく、その文化遺産にも触れる必要があります。ジャマイカ・レゲエ音楽には「スレイブソング」と呼ばれる曲調があります。それは伝承され続ける物語だと言えます。またアフリカ系アメリカ人によって広められているブルース音楽もまた、この悲劇から生まれてきています。「歌うことで癒し」を求め、自身だけではなく周囲とも共有できるそんな力強さがあります。そしてそれこそが忘却しないため、一緒になって痛みや苦しみを共感する方法なのです。結論:記憶とは何か?それとも新しい種?A. 最後になりますが、このような重たいテーマだからこそ感じずには居られません。「記憶とは何か?」私たち自身の日常生活にも問いかけてみたいと思います。ただ過去として留め置いてしまうものなのか、それとも土壌に蒔かれる新しい種となり得るものなのでしょうか?しかしながら我々にはその答えを探求し続ける責任があります。この日の重要性について考え直すことでより良い未来へ繋げたいものですね。...

ギリシャ独立記念日の意味と祝祭

ギリシャの独立記念日は、1821年3月25日に始まったオスマン帝国に対する戦争の幕開けを祝う重要な日です。この日は、ギリシャが数世代にわたる異民族支配から解放され、自らの国家を形成するための第一歩を踏み出した瞬間を象徴しています。歴史的には、この戦争は国民的アイデンティティや文化的な自覚が芽生えるきっかけとなり、近代国家としての基盤が築かれる契機となりました。また、この日にはキリスト教の祭り「聖母マリアの日」とも重なります。これにより、宗教的な意味合いも持ち合わせており、人々は信仰とともに自由への願いを新たにします。ギリシャでは、この特別な日は国中で祝賀行事が行われ、愛国心や歴史への敬意が表現されます。勝利の風:この地の名誉の旅春風がほころび始める頃、青空には白い雲が浮かび上がり、小さな村々から都市まで響き渡るパレードの音楽。それはまさに、「自由」のメロディーです。赤と白で彩られた旗が風になびく姿は、人々に勇気を与えます。「私たちはここにいる!」という叫び声とともに、長い年月続いた抑圧から解放された喜びは、一瞬でも忘れてはいけない貴重な瞬間なのです。夜明け前…1821年、その頃オスマン帝国による支配下で暮らしていたギリシャ人は、不満や抑圧感で胸を締め付けられていました。しかし、その不安定さこそが、大義へ向かう原動力となりました。人々は夜明け前の暗闇から光へと向かう決意を固め、「革命」の火花を散らしました。その一つ一つは、小さくても確実な希望だったと言えます。子供の思い出帳子供たちもまた、この特別な日を心待ちにします。「今日は学校がお休みだ!」という嬉しい声。一緒になって料理し、お祝い膳を囲む家族。その食卓には伝統的なお料理「スパナコピタ」や「ムサカ」が並びます。それぞれのお皿には祖先から受け継いだ物語があります。そして彼らもまた、新しい物語を書くことになるでしょう。結論:勝利とは何か?しかし、勝利とは何か?ただ過去の記憶なのか、それとも土に蒔かれた種なのか?その問いこそ、新しい世代へ受け継ぐべき大切なテーマです。この独立記念日の日、その深淵なる問いについて考えることで、自分自身との向き合う時間となれば幸いです。...

自由の日 (ベラルーシ): 歴史と意義

自由の日は、ベラルーシの歴史において極めて重要な記念日であり、国民が独立や自由を求めて立ち上がった象徴的な日です。この日は毎年3月25日に祝われ、1918年にベラルーシ人民共和国が宣言されたことを記念しています。この歴史的出来事は、当時のロシア帝国からの独立を求める動きの一環として起こりました。国民は、自らの文化や言語、アイデンティティを守るために戦った結果、この日を迎えることとなったのです。自由の日はまた、現代においてもベラルーシ人たちにとって重要な意義を持つ日となっています。特に2020年以降、多くの市民が政治的抑圧や権力による暴力に抗議し続けています。このような状況下で、自由の日は単なる祝日ではなく、人々の団結や希望、その未来へのビジョンを象徴するものとなっています。希望の光:新たなる誕生への道春の日差しが温かく照らす中、人々は広場へと集まり、その心には共通する想いがあります。「私たちは変わりたい」。彼らの目には決意が宿り、一歩一歩前進していく姿勢には力強さがあります。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合うその瞬間、人々は互いに支え合う存在となります。夜明け前…過去との対峙1918年、その年まで続いた帝政ロシアから離れた新しい国家として生まれたベラルーシ。しかし、この若き共和国も長くは平穏ではありませんでした。第一次世界大戦後、多くの民族運動が高まり、新しい政治体制への期待と不安が交錯していました。その時代背景は、今なお多くのお茶会で語られる物語として残っています。彼らはいかなる抑圧にも屈せず、自ら信じる未来へ向かって突き進んだ。その勇気ある行動こそ、多くの後世へのメッセージとなりました。しかし、その後訪れる暗雲—ソビエト連邦による統治—によって、多くの人々は再び失望感に苛まれました。それでもなお、「自由」という言葉だけではなく、「自分自身」を見失わないよう努力し続けました。子供たちのおもいで帳:未来への希望街角では小さな子供たちも手作りのお花やバナーを掲げている姿を見ることがあります。「これから何になる?」その質問には大人たち以上に純粋無垢な期待感があります。彼らにとって、「自由」はただ単なる言葉ではなく、生きる権利そのものなのです。その純真さこそ、新しい世代へ受け継ぐべき宝物なのだと思います。また、大人たちもこの日は思い出話で盛り上がります。「私たちはあの日、大声で叫んだ」「私たちは共通する夢を見ることのできる仲間だった」と。それぞれ思うところあるでしょう。でも、それこそが人々を結びつけている要素なのです。心温まる瞬間…それこそ、この日の本質なのかもしれませんね。繰り返される鼓動:現代との接点Nobody expected 2020, the protests arose from a simple thing: an election. But it became so much more than that. Just like 1918, people were seeking something deeper; justice, freedom, a voice. The squares filled again with brave souls chanting for their rights and their future...

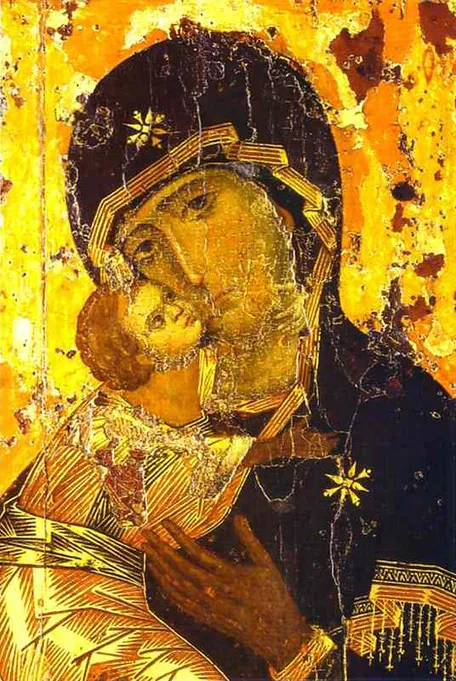

聖母マリアお告げの祝日とは?その意味と祝福の重要性

聖母マリアお告げの祝日は、キリスト教において非常に重要な出来事を記念する日です。この祝日は毎年3月25日に祝われ、天使ガブリエルが処女マリアにイエス・キリストの誕生を告げるという、聖書の中で最も特別な瞬間の一つを象徴しています。教会では、この出来事は「神の受肉」として知られています。つまり、神が人間としてこの世に現れたことを示す重要な節目なのです。歴史的には、この日がどれほど重視されてきたかは興味深いものです。5世紀頃からこの祝日の記念が行われていたとされ、その後カトリック教会によって公式に定められました。また、この日は宗教だけでなく、多くの文化や伝統にも影響を与え、様々な地域で独自のお祝い方法や習慣が生まれました。奇跡への扉:運命が交差する瞬間その瞬間、夜空には星々が輝き、一方では小さな村の静けさとともに一筋の光が降り注ぎます。そして、その光は一人の女性へと向かいます。彼女はナザレという町で静かに暮らす処女マリアでした。「恵まれた方よ」と天使ガブリエルは語りかけます。その声には神秘的な響きと共に、未来への希望も感じられるようです。子供たちのお話し帳:伝えられる信仰お告げの日、多くの家庭では特別なお祈りや儀式が行われます。この日になると、小さな子供たちは親から「今日はマリア様がお知らせを受け取った日だよ」と言われながら育ちます。その言葉には温かな愛情と共に、大切な信仰心があります。そして、子供たちはその物語を心に刻むことで、自分自身もまた神とのつながりを感じることになるでしょう。伝統的なお祝い:地域ごとの風習世界中で聖母マリアお告げの日は様々なお祝いがあります。例えば、西欧諸国では特別なミサや祈りが行われたり、新しい衣服を着ることなどでこの日に感謝することがあります。一方、中東地域では家族や友人同士で集まり、お互いへの感謝や愛情表現として食事会なども催されます。それぞれ異なる文化背景にも関わらず、人々はこの日の大切さと喜びを共有し続けています。香る花束:希望への約束街角には春になると色鮮やかな花束が並び始め、その香りは周囲全体を包み込むようです。この季節感あふれる景色を見ることで、人々は再び希望という名の種子を思い起こします。それこそがお告げの日によって象徴されているメッセージでもあります。新しい生命、新しい始まり、それこそまさしくイエス・キリスト誕生へ繋がっているからです。家族との絆:共有された想い出思い返せば、多くのお家庭でこの祝日には特別なお料理がお皿いっぱい並ぶことでしょう。そして皆んな手を合わせて祈ります。「私たちにも恵みがありますように」。その言葉から感じる絆、それこそ本当に美しいものなのです。食卓囲んだ笑顔、ご馳走、お互いへの感謝—それぞれの日常生活とはまた違う特別なひと時なのですよね。時代変われば…伝わる想い# 様々ないろんな考え方があります。しかし、一つ確かなこと。それは時代や文化背景によって多様性ある形となったとしても、この日の本質的意味—「恵み」と「希望」—それだけは変わらないということでしょう。それ故、この日は今でも多くのみんなによって大切にされています。その価値観、本当に素晴らしいと思います。# 結論:運命とは何か?小さくても大きな影響力# しかし、「運命とは何か?」と言う問いへ戻ります。この小さなお知らせ、一見すると平凡そうですが、実際には壮大なる宇宙規模の計画とも言えるでしょう。そしてそれはいずれ私たち一人ひとりにも繋ぐ糸となっています。「あなた自身もまた、一粒の種子としてどう成長しますか?」それこそ真剣に向き合うべき問いなのかもしれませんね……✨ ...

電気記念日: 日本における電気の重要性を再認識する日

日本における電気記念日は、毎年10月25日に祝われる特別な日です。この日は、日本で初めて商業用の電気が供給された日として記憶されています。1895年、東京・日本橋の一部で、明治政府の政策により電力が一般市民に供給されることになりました。それ以降、日本は急速に近代化を遂げ、多くの産業や家庭で電気が欠かせない存在となったのです。この記念日は単なる歴史的出来事を超えて、私たちの日常生活や文化にも深く根付いています。エネルギー源としての電気は、コミュニケーションから交通手段、家事まであらゆる分野で私たちを支えています。そのため、この日は技術革新と社会変革への感謝を示す意味でも重要です。光が照らす未来:文明の扉を開いた瞬間想像してみてください。暗闇から一筋の光が差し込み、人々はその光によって新しい可能性を見出しました。街灯がともり、人々は夜も安心して外出できるようになり、新たなビジネスチャンスも生まれました。この光こそ、当時日本人にとって新しい文明の象徴でした。始まりの日…夢見る街角1895年10月25日、それはまさに歴史的な夜でした。その日は長い間続いた暗闇から解き放たれる瞬間でもありました。都会では、人々が商店街で行き交い、その様子はまるで花火大会のような賑わいでした。「これからは明かりなしでは生きていけない」と多くの人々が感じたことでしょう。心揺さぶるエネルギー:家庭への影響そして家庭ではどうでしょうか?家族全員が集まった夕食時、その場には温かな光と共に笑顔もあふれていました。「今日は特別だね」と母親が言うと、小さな子供たちは目を輝かせ、「もっと明るくして!」と叫びます。その声には、未来への期待感や喜び溢れる思いが込められていました。進化する社会:流れるリズム今日では、日本全土で様々な形態で利用されている電力。しかしその背後には、多くの苦労や努力があります。発展する都市環境、高速道路網、新幹線など、それら全ては電気によって支えられています。そして今なお、新しい技術革新へ向けて私たちは歩み続けています。過去から学ぶ…変わりゆく風景"昔、大正時代にはじめて家屋にも電気配線を施した" (誰も彼も無言だった)"—という言葉、その背後には多くのおじいちゃんおばあちゃんたちとの会話があります". 彼らのお話を聞いているうちに、自分自身もその頃へ戻ったような不思議な感覚になります。当時、不安だった人々とは裏腹に、今私達は何千もの機器に囲まれています。その進化した姿を見るにつけ、「本当に便利になった」と改めて実感します。伝統ある祝祭:地域との結びつきさらに、この日は各地で様々なお祝い行事やイベントも開催されます。地域ごとの特色豊かな催し物など、人々同士がお互いを知り合う絶好の機会となっています。「この日のためだけに作った特別料理」を味わえることも楽しみですよね!また、小学校などでも「クイズ大会」や「絵画コンテスト」等が開かれます。「あなたのお父さん、お母さんのお仕事」に触れながら楽しむ時間、その思い出こそ未来へ繋ぐ糧となります。親子三世代…小さな手、大きな夢 想像してください、小さなお子さんがお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんと共につながっています。それぞれ世代ごとの知識や経験、お互い刺激し合う関係性。この関係こそ本物ですよね。そしてそれこそ、この日の意義でもあります。「次世代につないで行こう」という強烈なメッセージです!その中にも、多様性や尊重があります。またこれからどんな世界になるのでしょうか?少しワクワクしますね。A New Dawn: A Glimpse into Tomorrow's Vision さて、この日を迎える度、新しい希望や期待感というものがあります。それはいずれ来る未来への願望とも取れるでしょう。また同時に過去への敬意として捉えることもできますよね。「果敢なる先人達」の努力なくして今私はここに居ません。その中には無数ほど数え切れぬ物語があります。そしてこの魅力的なストーリー群こそ、「つながり」というテーマです。他者との接点、それぞれ違う背景・価値観・考え方—そういうものによって豊かな人生というものがありますよね!それ故、この記念日なのです!皆んな色んな形状だと思います。\n"\n\n \n \n "アート"\n ->\n '; "; This is a special occasion, isn't it? It goes beyond just one day on the calendar.";{"More about Electricity Day in Japan!"}{' '};...

出来事

2018年 - 金正恩党委員長が就任北朝鮮最高指導者後初の外遊となる中国を非公式訪問し、習近平党総書記と会談。

2018年 - ケメロヴォショッピングセンター火災が発生。

2013年 - 一票の格差について、広島高裁が第46回衆議院議員総選挙広島1区と広島2区の選挙を「違憲、無効」と判断。選挙を無効とする初の判決。

2010年 - 四国ガスが一酸化炭素を含まない都市ガスへの転換を完了。日本全国の都市ガスが一酸化炭素を含まないものになる。

2008年 - 岡山駅突き落とし事件。

2007年 - 能登半島地震。

2005年 - 2005年日本国際博覧会(愛知万博、愛・地球博)が開幕。

1996年 - 百武彗星が地球に最接近。

1996年 - TBSがオウム真理教に坂本弁護士のビデオテープを見せたことを認める(TBSビデオ問題)。

1995年 - 門司港レトロがオープン。

1995年 - ウォード・カニンガムが最初のウィキサイト「WikiWikiWeb」を開設。

1993年 - NECホームエレクトロニクスがPCエンジンDuo-Rを発売。

1993年 - 長野自動車道が全線開通。

1992年 - ハウステンボスが開園。

1991年 - 桃花台新交通桃花台線(ピーチライナー)が開業。

1990年 - ニューヨークにてハッピーランド放火事件が発生し、87人が死亡。

1989年 - 樽見鉄道樽見線が全線開通。

1989年 - 新日本製鐵釜石製鐵所の高炉・転炉が休止。

1989年 - みなとみらい21地区で横浜博覧会 (YES'89) 開催。10月1日まで。

誕生日

死亡

2020年 - フロイド・カルドス、シェフ(* 1960年)

2018年 - ソ・ミヌ、歌手、俳優(100%)(* 1985年)

2009年 - 遠藤幸雄、体操選手(* 1937年)

2007年 - アンドラニク・マルカリャン、アルメニア首相(* 1951年)

2006年 - リチャード・フライシャー、映画監督(* 1916年)

1999年 - リシャルト・バクスト、ピアニスト(* 1926年)

1991年 - 橋本明治、日本画家(* 1904年)

1991年 - アイリーン・ジョイス、ピアニスト(* 1908年)

1980年 - ワルター・ジュスキント、指揮者(* 1913年)

1980年 - ミルトン・エリクソン、精神科医、心理学者(* 1901年)