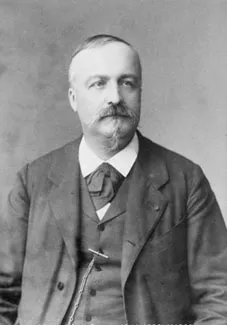

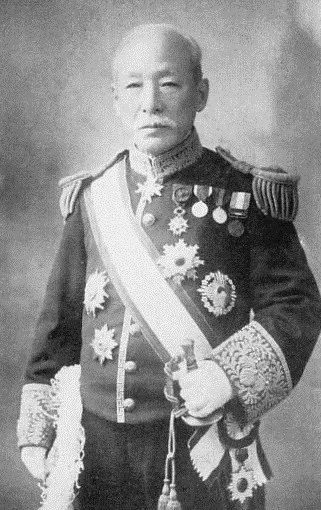

生年月日: 1843年(天保14年2月6日)

氏名: 松尾臣善

役職: 第6代日本銀行総裁

死亡年: 1916年

松尾臣善日本銀行の礎を築いた男

年の寒い月松尾臣善は日本の地で生まれた彼の幼少期は動乱の幕末から明治維新へと移り変わる時代に重なり日変わる社会情勢を肌で感じながら成長した若き日の彼はおそらくこの変革が自らの運命を大きく左右することになるとは考えていなかっただろう

しかし年に明治政府が発足し日本が近代国家として歩み始めると松尾もその波に乗るべく進学を決意する彼は東京大学法科に進みその卓越した頭脳を磨いていったそして新たな日本に必要不可欠な金融制度への関心が芽生えた

年日本銀行が設立されるこの時松尾はすでにその中心的存在となっていたしかしこの道には数多くの障壁が立ちはだかっていた初代総裁である渡辺昇一郎が辞任するとその後継者として松尾に白羽の矢が立てられる皮肉なことに新しい体制下では経済的混乱や不安定さも同時進行しておりそれにもかかわらず彼は就任を果たす

総裁として彼は一貫して安定した通貨制度の確立と金融政策の強化に取り組んだしかしこの業務には数多くの難題が伴った国内外から寄せられる圧力や批判それでも彼は信念を持ち続け持続可能な経済成長を目指したその結果日本銀行は徐に国際的信頼を獲得し始める

改革者としての姿勢

あるファンによれば彼こそ真実の改革者だったと語ったしかしながらその道程には多くの試練もあった貨幣改鋳の決断など大胆とも言える手法で混乱を鎮めようと奮闘したものだからだそして年には金本位制への移行という大事業にも着手し日本経済基盤づくりへ大きく寄与することになった

外交的手腕

松尾臣善はいわゆる金融外交においても非常に優れた能力を発揮した特に欧米との連携強化につながったこの姿勢こそ近代日本経済史上でも高評価されている点でありそれによって日本円は国際市場でも通用する通貨となっていったそれにもかかわらず一部では西洋化に対する反発も根強かったため常に政界との微妙な調整役でもあった

晩年と遺産

年多忙な日を過ごしてきた松尾はいよいよその生涯を閉じるこの瞬間まで自身が成し遂げてきた業績について熟慮していたことであろう私自身どれだけこの国へ貢献できただろうかと考えながらそして今その死から年以上もの時間が経過した今なお彼への感謝や敬意特別展覧会や講演など様な形で表現されているそれこそ本当に先見性ある政策決定者だったという証なのかもしれない

歴史家たちはこう語っている 松尾氏のお陰で今日の日銀制度があります これは現代金融界では一般的になっている言葉だ