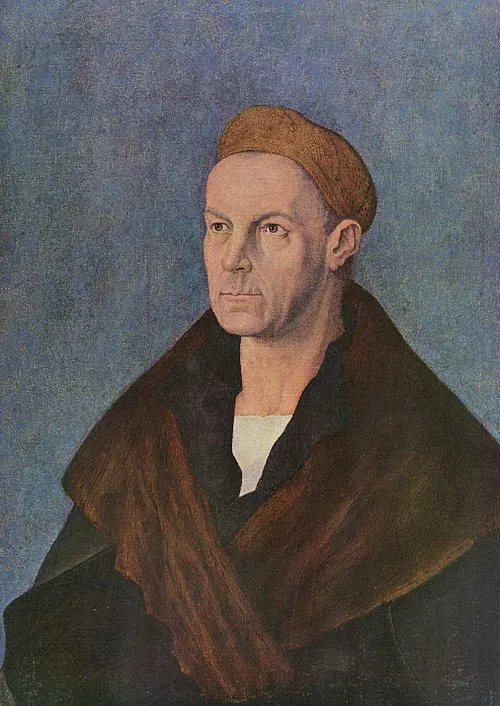

生年: 1508年

死年: 1556年

役職: ムガル帝国第2代皇帝

帝国の名前: ムガル帝国

年 フマーユーンムガル帝国第代皇帝 年

かつてインド亜大陸の広大な土地には偉大なる帝国が存在していたその名はムガル帝国年彼の誕生は運命の交差点であったこの時代サファヴィー朝とオスマン帝国が勢力を拡大する中フマーユーンは新たに生まれた希望の光だった彼は王位継承者として期待されていたがその未来は決して平坦なものではなかったフマーユーンが若き日に直面した運命の試練それは親であるバーブルの死後に訪れた彼はわずか歳で即位したものの若さゆえにその統治権を握ることができず多くの貴族による陰謀や対立に巻き込まれていくしかしそれにもかかわらずこの少年皇帝には特異な魅力とカリスマ性が備わっており多くの支持者を惹きつけていた当初彼はムガル帝国を再建するために尽力し自ら艱難辛苦を経ながらも領土を拡大していったしかし皮肉なことに自身の親しい側近や家族からも裏切りによる攻撃を受け一時的には権力を失うことになった特に年にはアフガン系のシャー・スーリによって追放される羽目になりその影響で自らイランへと亡命せざるを得なくなったおそらくこの時期こそフマーユーン自身が内面的な成長を遂げた瞬間だったと言えるだろう彼はただ単に王位復帰を夢見るだけではなく自分自身と向き合う時間でもあったそして年彼はついに逆襲の日へと突入する巧妙な策略と連携によって再びインドへ帰還しその後数年以内に権力奪還へ至ったこの過程で興味深いエピソードもあったそれはヒンドゥー教徒との同盟形成でありおそらくこれは多文化共存への一歩となる出来事だったと言えるだろう実際インディラと名づけた宗教的行事も成功させ多様性豊かな体制作りへの道筋が見えてきたこの姿勢こそ今なお多様性への道しるべとして語り継がれている年までその皇帝として無私無欲とは言えないまでも地道ながらも誠実さや人間味溢れる治世への努力が続けられたしかし歴史家たちはこう語っている常明確だったように人間関係というものには波乱万丈さがついて回るとこの言葉通り不安定要素から目逃すことのできない皇室という環境下で戦略的思考や調和あるリーダーシップが求められる状況下でもあった最終的には年不幸にもフマーユーンは事故によってこの世を去ってしまう歴史上では英雄とも語られる一方でその早すぎる死について議論され続けている皮肉なのだその死から何世代も経過した今日でも人はいまだモンスタークラスターなど幾度となく不安定化している現代社会との関連性を見ることになる今なおムガル帝国という存在そのものから得た教訓や影響力について語り継ぐ機会はいくらでも残されておりそれゆえ秩序・多様性・戦略を融合させ信念活動できうるよう留意すべきなのだそれこそフマーユーン自身がお手本となれば良いそう願いつつ