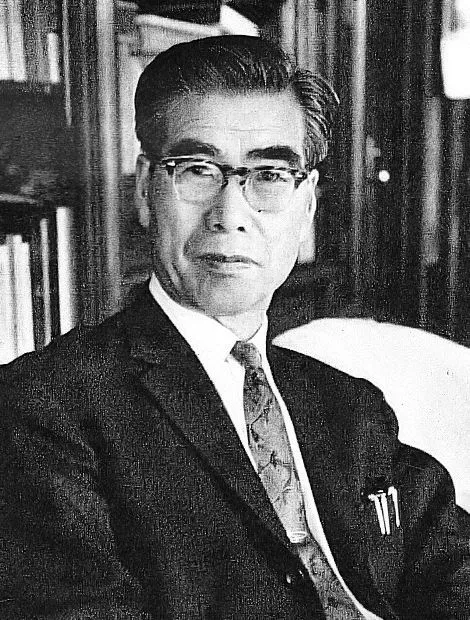

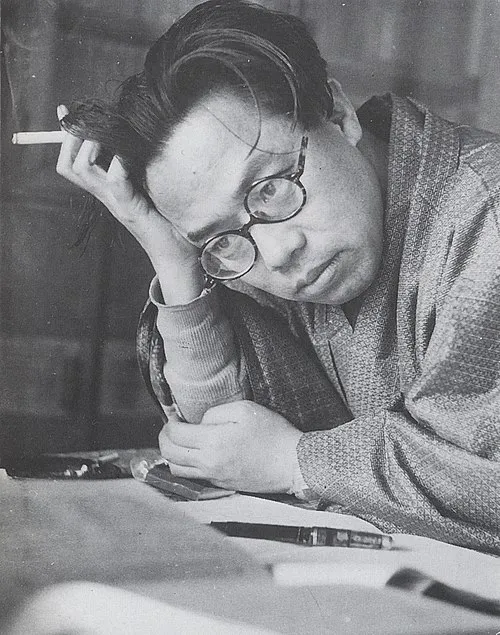

生年: 1909年

名前: 松本清張

職業: 小説家

没年: 1992年

年 松本清張小説家 年

年日本の小さな町に生まれた松本清張は後に日本文学界において名を馳せることになる作家であった彼の幼少期は戦争や貧困といった時代背景の中で育まれた何か特別なものを持っているわけではなかったが彼の目には独自の世界が映っていたその後彼は多くの人が無視しがちな日常生活の陰影に目を向けその観察力は執筆活動へと結実していく

大学卒業後松本は新聞社で記者として働き始めたしかしそれにもかかわらず彼の心には常に物語を書くという情熱が燃えていたある日同僚との会話中文章を書くことが自分を救う手段になるかもしれないと気づく瞬間が訪れるこの時から彼は小説執筆という新しい道へ踏み出す決意を固めたのである

年代初頭日本は戦争の影響で暗雲立ちこめる状況だったこのような社会背景もあり人の日常生活や人間関係は複雑化していたそのため松本は世相を反映させながら自身の内面にも迫る作品を書き始めた黒い画集など短編小説集ではその緻密なストーリーテリングと人間心理への深い洞察力によって読者を引き込んだしかしこの成功には多くの試練も伴った

松本清張がおそらく抱えていた最大の悩みとは自身の作風と商業的成功とのバランスだっただろう彼自身多くの場合売れるということへの葛藤があったしかしそれにもかかわらず傑作を生み出すことへの欲望から逃れることはできなかったこれこそが多くの場合不条理とも言える創作活動だったと言える

年代には砂の器が発表されこの作品によって一気に知名度が上昇するそれまで知られていなかったミステリー小説というジャンルで日本文学界に新しい風を吹き込むことになった皮肉なことにこの作品以降大衆文芸として認識されてしまう側面もあったそれでもなお多様性と深淵さによって文学的価値も確立された

しかしながら松本清張自身は自分自身について常に謙虚であり続けていた有名になりたいと思う気持ちはあったものの本当になりたいものそれは自己表現そのものだったのであるそのため自身の日記やエッセイなどでも自己反省的な姿勢を見せ続け多面的な自己像について考えさせられる文章を書いている

晩年松本清張はいよいよ多忙となりその作品数も増加したただし老いてなお磨かれるという言葉通り新しいジャンルへの挑戦も怠らずその成果として点と線が挙げられるこの作品では巧妙かつ大胆なストーリー展開だけではなく人間関係や社会問題について深刻な考察も行われている議論される余地があるとは言えこのようなの柔軟性こそ作家として求められる資質なのだろう

年月日日本国内外から愛された松本清張氏は静かな死を迎えたしかしそれから年以上経過した今でもその遺産はいまだ色褪せるどころか新世代によって再評価され続けている日本ミステリー文学の基盤ともなるべき存在感これは決して無視できない重要性なのであるそれゆえ多くの場合その著作物から新しい解釈や発見につながる研究が行われているまた一部ファンから大衆文芸として評価されつつも本質的には非常に繊細かつ難解とも言えるテーマを扱っている点でも注目されているのである

今日でも彼の記事や書籍について語り継ぐファン層新しく興味を持ち始めた若者達など様であり時代遅れと感じない奇跡的存在感と言えるだろうそして最近では技術によるデジタルアーカイブ化も進んでおりますます手軽にその魅力へ触れ合える環境となってきたまた一部メディアでは映像化された際どうなるか注目されていますこのように現代社会でも依然として重要視されている事実それこそまさしく時代超越した証明と言わざる得ない