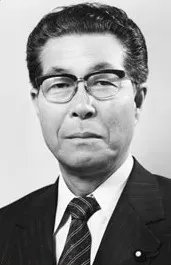

名前: 松本三郎

職業: 国際政治学者

肩書き: 慶應義塾大学名誉教授

役職: 第6代防衛大学校校長

生年: 1931年

活動期間: 2009年

年 松本三郎国際政治学者慶應義塾大学名誉教授第代防衛大学校校長 年

松本三郎は年に生まれ戦後の混乱期を経て日本の国際政治学界において特異な地位を築いた人物である幼少期から彼は常に外の世界に興味を抱きその視野は広がり続けた彼が小さな村で過ごした日は後の彼のキャリアに大きな影響を与えた村には多くの歴史的出来事がありそれらは彼の心に深い印象を残したしかし大学時代になると彼はその小さな村から出て行くことになる慶應義塾大学で学び始めた松本氏はそのカリスマ的な教授陣との出会いによって自身の思考と研究方法が変わる瞬間を迎えた特に国際関係論や政治理論について深く掘り下げることで彼自身も知らず知らずのうちに新しい時代への扉を開いていったのである年代日本が国際社会への復帰を果たす中で松本氏もまたその潮流の一部として活動し始めるこの頃多くの若者たちが反体制的な運動へ傾倒していったしかしそれにもかかわらず松本氏は現実主義者として冷静さを保ちつつ自ら持つ理論や信念について追求する道を選んだその選択肢こそが後多くの支持者や学生達との深いつながりにつながっていく皮肉なことに年代初頭には日本国内でも政治的緊張が高まりその影響で多くの研究機関や大学では自由な発言や議論が抑圧される場面も見受けられたこのような状況下でも松本氏は自らの信念から目を背けず国際政治における新しい視点とは何かを模索し続けたその姿勢こそ多様性と包摂性という理念へと結実するのであった年代には更なる成長機会として防衛大学校校長職への就任という大きな挑戦が待っていたこの役割では安全保障や防衛政策について直面する数の難題にも果敢に立ち向かったしかしこのポジションについた背景にはある種のおぞましい責任感と使命感もあったとも言えるだろうそれにもかかわらず多くの場合日本政府内外から様な圧力や意見対立も存在していたためそのプレッシャーは計り知れないものだった防衛大学校校長在任中不安定化する国際情勢下でも教育現場で平和主義の重要性と新世代育成への熱意こそ否応なく強調されたそれゆえおそらくこの時期こそ松本氏自身も将来への不安感と闘う日だったとも推測されるこのようながむしゃらさから得た経験談など講義内外では学生達とのディスカッションによって次第に語られるようになった加えて防衛政策だけでなく日本国内外で展開される広範囲かつ複雑化した課題について議論することで多様性溢れる思想形成へ貢献していたと言えるその活動こそ先見性と言われても良いほど価値あるものだったしかし多忙極まる日常生活とは裏腹に一人一人との対話時間確保には苦労した部分もあっただろう年代初頭日本国内及び国際社会ではますます変化する環境下で松本氏自身もまた引退という選択肢へ向かわざる得ない状況となった引退後もなお専門家として多忙の日だったがそれにもかかわらず次世代育成志向という姿勢だけはいささか揺ぎ無かったと思われているその後慶應義塾大学名誉教授として活動し続け新しい時代への橋渡し役となろうと努めている姿勢には敬服せざる得ないそして年現在まで受け継ぐ理念安全保障と平和が融合されたビジョンそれ自体が今尚若者達によって継承され続けているのであるしかし皮肉なのはこのビジョンすべて報告書作成など形式上でも数多存在しながら一体どれだけ社会全体へ影響与えているか疑問視されても仕方ない状況と言える記憶にも記録にも残せぬ教訓それ故また一層喚起された思索自体こそ貴重なのであろう