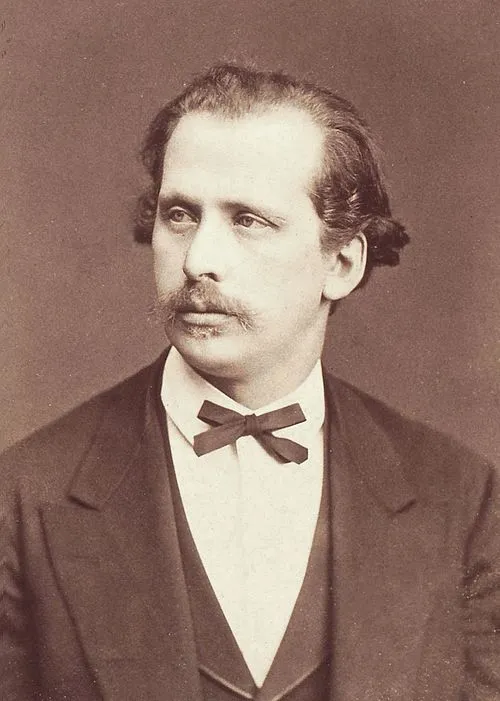

生年: 1814年

没年: 1891年

役職: 第8代津山藩主

年 松平斉民第代津山藩主 年

年時代は明治へと移り変わっていた社会が大きく変貌する中松平斉民はその静かな存在感で津山藩の歴史に名を刻んでいたしかし彼の人生は順風満帆とは言えなかった年に生まれた彼は若い頃から藩主としての責務を担うことになり多くの期待と重圧に直面した

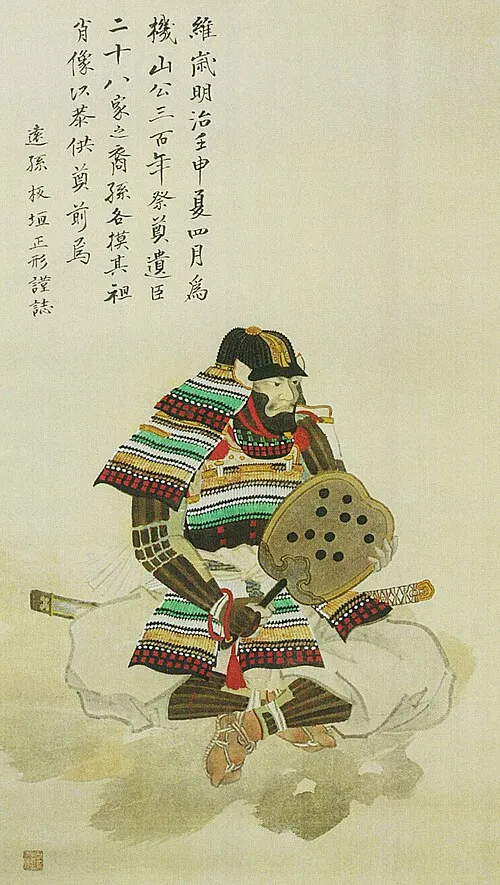

斉民が藩主として初めて目にしたのは幕末の動乱だった慶応元年年彼はまだ若干歳時代が変わる中で幕藩体制への信頼が揺らいでいる様子を感じ取ったことだろうしかしそれにもかかわらず彼には強い信念があった伝統を守るという理念それは家族や先代から受け継いだ大切な価値観だった

おそらく彼にとって最も難しい選択肢は新政府との関係構築だった討幕派と呼ばれる勢力が盛り上がる中斉民は一度も武士たちを先頭に立たせずその代わりに外交的手段によって局面を打破しようと試みたそれにもかかわらず一部の武士から反発を受け自身への不満も高まったこのような背景から彼には孤独感が漂っていた

そしてついには明治維新へ突入するその過程で多くの藩主たちが新政府側につき新しい日本という名の未来への道筋を描いていたしかし皮肉なことに松平斉民だけはその流れには乗れなかった否その道筋すら描けなかったのである

年月日この世を去った松平斉民その死去について報じた新聞の記事には伝説的な能力者として記されていたしかし実際には自身の理念や信念とは裏腹に現実との乖離によって悩む姿しか見えないそれでも地元では今でも人によって語り継がれている

津山藩として自立しようとも本来あるべき姿ではなく新政府との歩み寄りさえ失敗したことで地域社会でも孤立してしまった後世の歴史家たちはこう語る松平斉民こそ日本近代化という波につまずいた一人なのではないか

しかしそれ以上に重要なのはその遺産だと言える今でも津山市内には彼自身によって築かれた寺院や庭園など数多く残されているこれらはいずれも斉民氏独特の美意識や文化的価値観から成り立っておりその影響力はいまだ色濃く残るただしそれらを見る人のおそらく心情として果たしてこの場所こそ本当に未来へ続いている場所なのだろうかという疑問符付きなのかもしれない

今日まで約年以上経過した今でも人の日常生活と密接につながる存在となっているこれら施設群記録として残された品や文書類さえもまた地方自治体による保存活動などされながら引き継がれている果敢にも次世代へ向けて再発見され続けているとも言えるこの連鎖こそ本当に松平斉民自身が目指していた伝統を現代へ繋げようという試みなのであろうただ単なる形式的保存だけではなく何故私達はいまここで生き続けているんだろうと考える契機になれば良いと思われるその意味では未完了とも言える状態であることすれば

歴史的流れとの対話

そして現在私達自身もまた似通った状況下あり新型コロナウイルス感染症の影響など今後どんな危機管理求められるかわからない時期だからこそその教訓受け止めつつ未来についてより真剣になる必要性感じざる得ないまた一方長期戦略視点必要になる事象多数予想されこれまで以上創造性求めたりする要素増えてゆくだろうそしてそれこそ昔日津山藩総領事役兼任者名宰相役担った松平氏故地戻し適応出来そう次世代課題解決策探求方法どうなるそんな視点持ちなあまり軽視できません