2019年 - 三陸鉄道リアス線開業。

3月23 の日付

4

重要な日

43

重要な出来事

358

誕生日と死亡

があります。

祭りと特別な日

出来事

誕生日と死亡

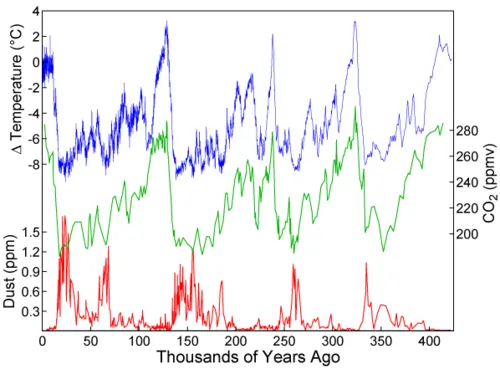

世界気象デー:気候変動を理解し未来を考える日

世界気象デーは、毎年3月23日に祝われ、気象と気候に関する重要な問題を考える機会として設けられています。この日は、世界中の人々に気象学の重要性を理解してもらい、その研究が私たちの日常生活にどれほど密接に関連しているかを認識させることを目的としています。1946年、国際連合教育科学文化機関(UNESCO)の支援のもと、国際気象機関(WMO)が設立され、それ以来、この日が制定されました。これは単なる記念日ではなく、未来への警鐘でもあるのです。例えば、毎年異常な天候や自然災害によって、多くの人々が影響を受けています。温暖化や環境破壊は深刻な問題であり、その影響はすでに私たちの日常生活に及んでいます。したがって、この日を通じて、私たちはそれぞれ何ができるか、自問自答する必要があります。また、この日は「持続可能な開発目標」や「パリ協定」とも関連しており、その意義はますます増しています。風の歌:未来への予報この特別な日はただカレンダー上で確認するだけではなく、「風の歌」のように響き渡ります。それは我々一人ひとりがこの地球という大きな舞台でどんな役割を果たすことができるかというメッセージです。「小さな声でも大きな変化になる」、そう信じられる瞬間なのです。夜明け前…予兆の嵐世界中には様々な地域特有の天候があります。「夜明け前」の静かな時間帯、大地は静まり返り、小鳥たちが囀(さえず)り始めます。しかしその背後には、不穏なる雲行きが迫っています。例えば、日本では梅雨前線によって引き起こされる豪雨がありますし、アメリカ南部ではハリケーンシーズンになると、多くの人々がその脅威にさらされます。このように、それぞれ地域には独自の物語があります。また、「夜明け」が来るまで待つことにも意味があります。それは、人類全体として知識や対策を整える時期でもあります。この時期、一緒になって議論し、新しいアイディアを模索し続ける必要があります。そして、それこそが次世代へ受け継ぐべき宝物となるでしょう。子供の思い出帳あの日、小さかった私は家族と一緒に公園へ遊びに行った記憶があります。「今日は晴れるかな?」と思いながら外へ出た瞬間、不意打ちとも言える夕立ち。しかし、それこそ小さい頃から教わった教訓でした。「天候とはいつも変わりうるもの」。それ以来、自分自身で天気予報を見るようになりました。その時感じたワクワク感や不安感…まさしくそれこそ、生涯忘れ得ぬ思い出帳なのです。そして、この感情こそ、多くのお友達にも伝えていきたいものです。未来への呼びかけ:共鳴する心現代社会では情報技術も進化し、リアルタイムで天候情報や災害警報などを見ることができます。しかし、大切なのはその情報だけじゃありません。それをどう活用するか、自分自身だけじゃなく周囲とのコミュニケーションにつなげていく力なのです。この「共鳴」は多くの場合、人とのつながりから生まれているのでしょうね。「あなたはいま何を見る?」「あなたはいま何を感じている?」そんな問いかけから始まります。結論:自然との共生とは?こうして見えてくる「世界気象デー」は単なる記念日以上の意味合いを持つイベントだと言えるでしょう。確かに今後も多様化した天候パターンには注意し続けないとならないですが、「自然との共生」とはいったい何なのでしょう?それは過去から学び取った教訓なのかもしれません。また新しい芽吹きを見つめ直す時間とも言えます。さて、「勝利とは何だろう?」ただ歴史的事件として語られるのみならず、新しい希望への鍵となり得るのでしょうか?そう考えれば、この特別の日にも新しい可能性について夢見るべきですね。...

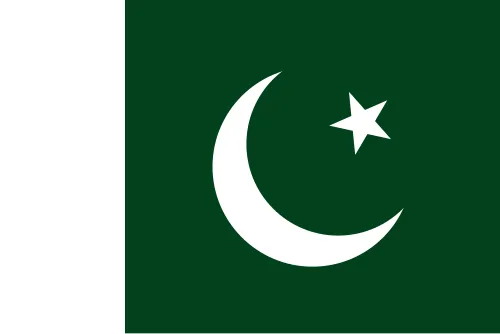

パキスタンの共和制記念日:歴史と現代の祝い方

共和制記念日、すなわちパキスタンにおける3月23日は、1940年のこの日に開催されたラホール大会を記念する日です。この大会では、インド亜大陸におけるムスリムの独自の国家を求める声明が採択され、後のパキスタン建国へとつながりました。この日が持つ意義は単なる歴史的な出来事に留まらず、多くの人々にとって自由や自立を象徴する重要なマイルストーンなのです。この日はまた、1947年8月14日の独立以降、国民統一の日としても祝われます。時が経つにつれ、この特別な日は国民全体が共通して抱える希望や夢を再確認する機会となり、それぞれの心に新たな火を灯します。勝利の風:この地の名誉の旅初春の日差しが優しく照らす3月23日、その朝は特別でした。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合い、人々は胸を高鳴らせて集まりました。街中には緑色と白色が織り交ぜられた旗が揺れ動き、その姿はまるで民族意識という名の風を感じさせました。参加者たちは歴史的瞬間への想いでいっぱいになり、自分自身もその一部であることを実感したことでしょう。朝食には伝統的なプラオやシェルタ・ルチ(揚げパン)が振舞われ、多くのお宅では家族全員でこの特別な日の意義について語ります。「私たちのおじいちゃんも、この土地で未来への夢を見ることしかできなかった」と話す子供達。その言葉には過去への敬意と未来への希望が込められていました。夜明け前…冷たい空気漂う早朝、大地は静寂に包まれています。しかしその静けさは、一瞬後には力強く響くスピーカーから流れる音楽によって破られるでしょう。それは国歌です。「アイ・ラフダール」の旋律によって目覚める人々。彼らは何世代にもわたり培った自由への渇望を抱えています。そしてその渇望こそ、最終的には新しい国「パキスタン」の礎となりました。歴史書にも刻まれた1940年3月23日の情景。その場面描写から響いてくる声援や賛同者たち。一歩前進する度ごとに、その先には理想郷へ繋ぐ道筋があります。「我々は自己決定権を求めている」—それこそ当時、多くの勇敢なる声から聞こえてきた叫びでした。その想いや闘志は今もなお受け継がれていることに驚かされます。子供の思い出帳小さな町では、この日になると学校でも様々なお祝い行事があります。児童たちは制服姿で行列し、「自由」をテーマにした演劇や詩吟など披露します。そしてその中でも特に印象深かった言葉、それは「私達こそ未来だ!」というメッセージです。それぞれ異なる背景を持つ子ども達ですが、一つになった瞬間、その心臓部には共通して流れるものがあります。それはいったい何か?それこそ希望なのです。道端では屋台のおばあさんがお菓子や風船、お土産物など売っています。「今日は特別だからね」と笑顔で言って渡されるチュロス。その甘さだけでなく、おばあさんから溢れる愛情までも味わえる贅沢です。周囲では老若男女問わず、一緒になって祝う温かな光景があります。このようなお祝いごとは世代間交流にも寄与し、新しい世代へ歴史と思い出をご伝授しています。結論:未来へ続く光明しかし、共和制とは何か?単なる制度なのか、それとも一人ひとりの日常生活へ根付いた理念なのか? 共和制記念日はただイベントとして祝うだけではありません。それ以上に、多様性や連帯感、市民権という深遠なる価値観について考え直す機会でもあります。それぞれの日常生活を見る視点、日本語なら「文化」という概念にも近しいものと言えるでしょう。しかし本当に私たち自身、この美しい土地『パキスタン』という宝物についてどう向き合うべきなのでしょうか。そして、この土地への愛情とも重ね合わせて語れる自分自身との関係性とは何なのでしょう?多分それこそ真実への探求として捉えるべきでしょう。...

ハンガリー・ポーランド友好の日の重要性と祝祭

ハンガリー・ポーランド友好の日は、毎年3月23日に祝われ、ハンガリーとポーランドという二国間の歴史的な絆を称える日です。この日は、両国が持つ強い友情、相互の理解、および協力の精神を象徴しています。特に、この日には、過去における政治的・社会的な共闘や文化交流が強調されることが多く、その背景には深い歴史があります。ハンガリーとポーランドは、中世から続く長い友好関係を築いてきました。例えば、14世紀には、ハンガリー王家とポーランド王家が結婚によって結ばれるなど、この時期から両国の絆は強固なものとなりました。また、第二次世界大戦中も、両国は共に苦難を乗り越え、お互いを支え合いました。このような歴史的背景こそが、この特別な日の意義をより一層深めています。友情の証:永遠なる連帯夜空に瞬く星々、その光景はまるで両国の友情そのもの。彼らの心にはいつも温かな連帯感が流れています。「私たちは孤独ではない」、そう感じさせてくれる瞬間こそ、この友好の日でありましょう。街角では、人々が集まり祝い、それぞれの文化や伝統を披露し合う姿があります。その場面には笑顔や拍手が絶えず響き渡り、その風景はまさに心温まるひと時です。この日は特に多くのイベントや式典が行われます。音楽祭では双方の民謡や伝統舞踊が披露され、美味しい料理も振る舞われます。それぞれのお皿から漂う香ばしい匂いや新鮮な食材たち。その中でも、有名なハンガリー料理「グヤーシュ」やポーランド料理「ピエロギ」は訪れる人々のお腹だけでなく心も満たしてくれます。共鳴する記憶:歴史と未来過去から受け継いだこの友情。それは単なる記憶ではなく、新たな希望となり未来への道筋となります。「忘却とは何か?」それはかつて共有した痛みであり喜びでもあるでしょう。この記念日はただ古き良き思い出を振り返るだけでなく、新しい物語を書く契機ともなるべきなのです。例え話:山脈越しに流れる川、その水は互いへ流れ込み、高め合ってゆく様子。そしてその水面に映し出される太陽、それこそ希望そのもの。このようにして二国間の関係もまた進化し続けます。子供たちの願い:未来への種この日、小さな子供たちも参加します。「私たちは友達」と書かれた色鮮やかな横断幕を掲げ、一緒になって踊ったり歌ったりする姿。彼ら自身無邪気ながら、大切なメッセージを体現しています。「この友情、大人になった今でも続いてほしい」。そんな思いこそ、多くの場合大人以上にも重みがあります。幼稚園児たち:"先生!私も波紋になる!"と言葉通り体全体で表現しているかもしれません。その瞬間、小さな手から溢れるエネルギーを見ることで大人達も元気づけられていることでしょう。それこそ真実なる「友愛」の姿です。歴史的交流:再生への鍵"嵐前夜…" これまで見過ごされていた瞬間。しかし今再びふたり三脚として立つことのできる時代。しかし、一緒だった時間ほど価値あるものはいないのでしょう… 昔話として捉えることできない程、多様性溢れていたあの日々。しかし一歩踏み出せば新しい物語へ進むことできそうですね! - さて、『どんな約束なら守ってゆけるだろう?』という問い. - "すべてお互いやね?" - 笑顔交わす生徒達. - "簡単だよ!" - そこに込められただろうメッセージ. ...

ボリビアの海の日:その歴史と祝い方

海の日は、ボリビアにとって特別な意味を持つ記念日であり、国の歴史や文化に深く根ざしています。この日は、1884年に行われたチリとの戦争によって失った海岸線を想起する日であり、ボリビア人のアイデンティティや国民意識を象徴しています。ボリビアはかつて太平洋沿岸の領土を有していましたが、その土地をチリとの戦争によって失い、それ以来内陸国としての苦悩が続いています。この喪失は国家に大きな影響を与え、今日でもボリビア人にとって心の傷として残っています。勝利の風:この地の名誉の旅この日の空には哀愁が漂い、人々は誇り高く胸を張りながらもどこか寂しさを感じます。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合ったかと思えば、その瞬間には、喪失感と希望が交錯します。街中ではパレードや集会が行われ、多くの人々が旗を掲げ、自分たちの歴史と未来について考えます。過去から受け継がれたストーリーや歌は、この日は特別な力強さで響き渡ります。夜明け前…夜明け前、一切静まり返った街並みに、新しい日の光が差し込んできます。この瞬間、人々は自らの足元を見ることなく、大空へ視線を向けます。その視線には希望があります。「私たちにはまだ夢があります。」そう呟く声も聞こえてきそうです。そして、この日は単なる過去への追憶だけではなく、新たな可能性へ向けて再出発する日でもあります。海の日は心温まる家族団欒や友人同士で過ごす時間にも満ちています。子供の思い出帳子供たちは手作りのおもちゃ船や海洋生物を書いた絵など、自分たちのお気に入り作品を持参します。それぞれが「夢見る航海者」として、自分自身を表現します。その姿を見る大人たちは、自身もまた幼少期に感じた希望や夢について思い返すことでしょう。「私もあんな風だった」と微笑む顔、その背後には多く의家族的思いや文化的背景があります。さて、この記念日について少し歴史的な背景にも触れてみましょう。1879年から1884年まで続いた太平洋戦争は、ボリビアとチリだけでなくペルーとも関係していました。当時、ボリビアは豊富な天然資源(特に鉱山資源)へのアクセス権利など、多くの経済的利益につながる太平洋沿岸地域への権利保障という非常に重要な立場でした。しかし、この地域では対立する国々との緊張関係から、多くの場合境界問題が引き起こされました。その結果、1884年3月14日に締結された「タラパカ条約」により、大西洋側から切り離されてしまいます。この出来事によってボリビア社会全体で「喪失」が共通認識となりました。しかし、それでもなお人々はその記憶と共存し続けています。「我々にはまだ夢を見る権利がある」と語られるように、それぞれ小さなコミュニティ内でも新しいアイデンティティ形成へ繋げようとしているわけです。また、本来持つべき美しい海への愛着も忘れてはいません。波打ち際で…波打ち際で見ることのできない景色、その先にはどんな世界なのだろうか?そんな問いかけさえ感じることがあります。多くの場合、人間とは自然環境との関わり方によって育まれるものです。同様に民族意識もまたその中から芽生えるものなのです。この日、「母なる地」のため、「未来」を考える時間となります。"私は誰なのだろう…" 真剣になればなるほど、それぞれ自ら問い直すことになります。それでもなお共通する想いや願望、「愛する故郷」そして「新しい未来」へ進む道筋…。これら全ては過去から受け継ぎながら織り成された歴史そのものと言えます。哲学的結論: 海とは何か?"しかし、一体『海』とは何なのだろう?それはただ一度失った故郷への懐古なのか、それとも再び見出される希望という名づけ難い存在なのか?"...