.webp)

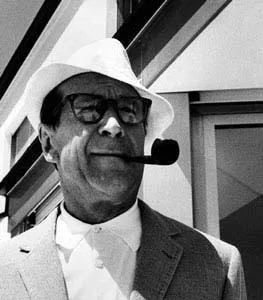

名前: 三升家小勝 (7代目)

職業: 落語家

生年: 1937年

活動開始年: 1992年

年 三升家小勝 (7代目)落語家 年

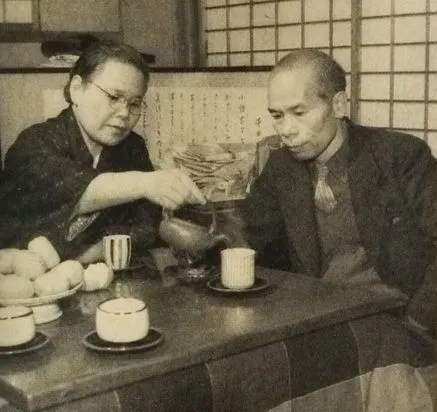

落語の舞台で観客の笑い声が響く中ある男が登場する彼は三升家小勝と名乗りその名は世代を超えて語り継がれている年生まれた彼は家庭に根ざした文化の中で育ち幼少期から話芸に魅了されていたしかしその道に進むことができるまでには多くの試練が待ち受けていた

若い頃小勝は普通のサラリーマンとして働いていたそれでも心の奥では自分を舞台で表現したいという強い願望を抱いていたそしてある日友人とともに行った落語会でその夢への火花が散った彼はその瞬間自分もこの舞台に立つべきだと感じたそれから数年後本格的な学びを始めたのである

それにもかかわらず道のりは決して平坦ではなかった師匠との厳しい稽古や大勢の先輩方との競争多くの日が不安と焦燥感に満ちていたしかし小勝は諦めることなく挑戦し続けたその結果彼は年代半ばには名を馳せる存在となっていたそして年小勝は代目三升家として新しいステージへと踏み出すこととなった

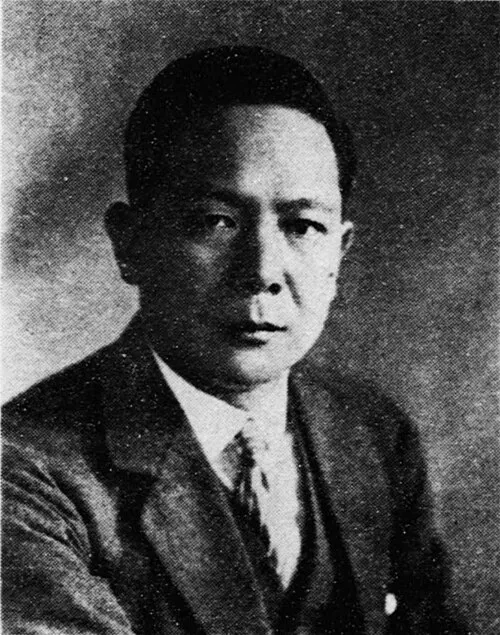

おそらく彼の成功の要因はそのユーモアセンスだけではない皮肉にも時代背景や社会問題なども巧みに取り入れることで観客との距離感を縮める力もあったと言える人が何を求めているかを常に敏感に感じ取りそれを笑いという形で提供する技術それこそが小勝最大の武器だった

一方でこのような成功にも影には暗闇もあった自分自身というアイデンティティーと役割として演じることとの狭間で苦しんだ瞬間も少なくなかったかもしれないそうした葛藤によって生まれた作品も多く人には共感され続けているしかし時折自身でも何を伝えたいか迷うこともあったようだ

特筆すべきなのは小勝自身だけではなく多くの弟子や後進への影響力だ数の弟子たちは彼から学び取った教訓や技術によって次世代へと受け継ぎ新しい風を吹き込んできたそれにもかかわらず本当に落語とは何なのかという問いには未だ答えきれてはいないようだ

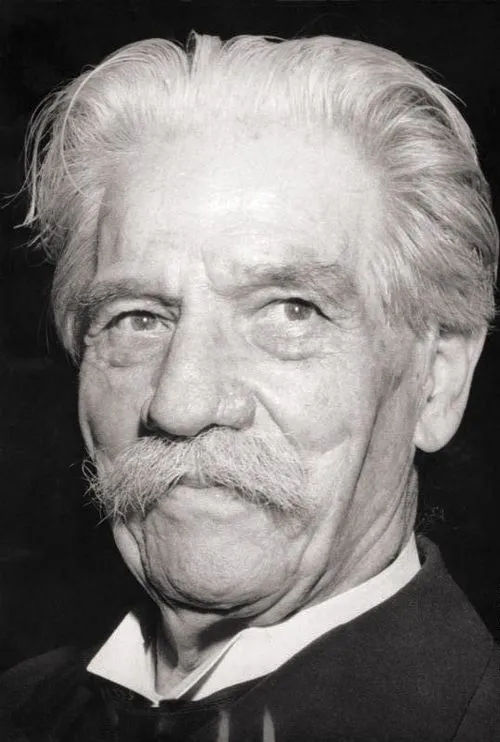

年代以降小勝はいよいよその存在感を増してゆく日本国内外問わず多数イベントやメディアへの出演依頼が殺到その姿勢や思考回路から生まれる新しいスタイル時代ごとの変化に柔軟について行く能力こそこの伝統的芸能界でも珍重される要素だった

皮肉なことに日本国内外問わず伝統が重視されつつある昨今人から求められるものとは異なる側面へシフトし続ける必要性もあり懐古主義に陥ってしまう危険性すら孕んでいるただしそれこそが小勝自身への挑戦でもありこの課題さえ楽しむ姿勢さえ見せているようだった

年現在でもその存在感には色褪せないものがあります三升家小勝の名声そしてその背後には数十年間積み重ねられてきた経験と思索が横たわっていますこの人物について評価する際ただのお笑いでは済ませられない深さがありますそしてその影響力はいまだ健在です今なお多く人にインスピレーションを与えており新しい落語ファン層まで開拓していることでしょう