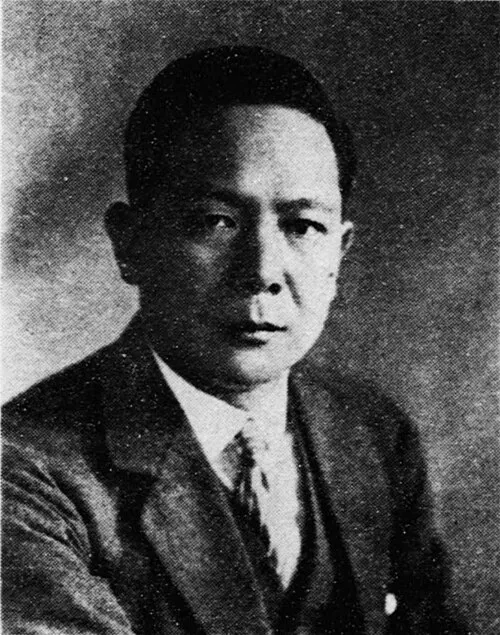

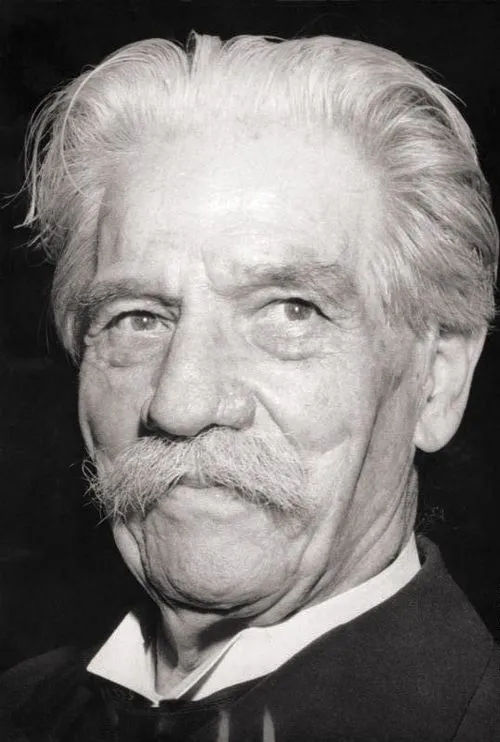

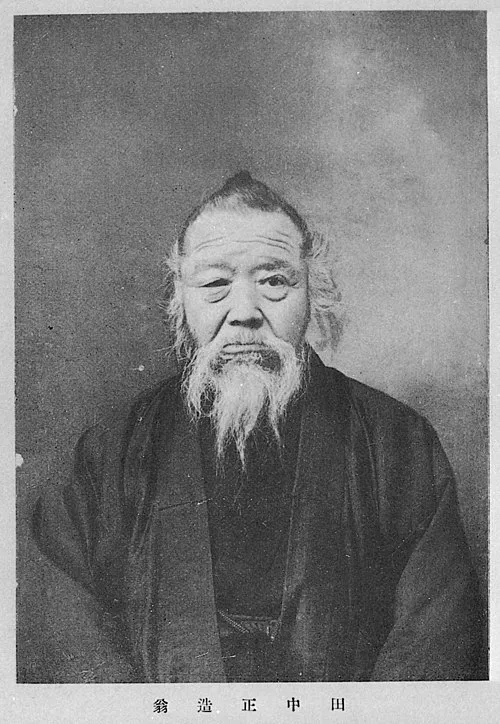

名前: 高瀬荘太郎

出生年: 1892年

職業: 会計学者

役職: 元文部大臣

死亡年: 1966年

年 高瀬荘太郎会計学者元文部大臣 年

高瀬荘太郎は年の夏静岡県の小さな町で生まれた彼の誕生はまだ江戸時代の名残を色濃く残す日本において新しい時代への期待が込められていたしかし高瀬が少年時代を過ごす中で日本は明治維新を迎え急速な近代化と西洋化が進むことになるこの変革期に彼がどのような影響を受けたのかおそらくそれが後の彼のキャリアに大きく寄与したことだろう青年期高瀬は学問への強い興味を抱き東京大学で会計学を専攻することとなった特に数理的なアプローチに魅了されていた彼は経済学と統計学の交差点で知識を深めていったしかしそれにもかかわらず当時はまだ日本社会全体が教育や研究環境について模索している状態だったため孤独感と不安感も同時に感じていたという卒業後高瀬は商社や企業で経験を積むしかしこの道もまた一筋縄ではいかなかった会計士として多くの試練や失敗にも直面しその度ごとに挫折感から立ち上がる姿勢には周囲から尊敬される存在となっていった皮肉なことにこの苦労こそが彼自身の専門分野への情熱をさらに掻き立てる要因となっていったのである年代には高瀬荘太郎はいよいよ政府との関わりも持つようになり公的機関で働く機会も増えてきた特に戦後日本経済復興期には財政再建や税制改革など多岐にわたる政策提言によってその名声は高まったそれにもかかわらず多くの人から賛否両論が巻き起こり改革派と保守派の激しい対立も引き起こしたその中でも高瀬自身は常に冷静沈着さを保ち続け自身の信念を貫いたという年代になると高瀬荘太郎は文部大臣として重要な役割を果たすようになるこのポジションでは教育制度改革や国家財政について考える必要性から大変多忙な日が続いていたしかしながらそれでもなお教育こそ国力と信じ自身が培ってきた知識と経験を最大限活用しようとしていたのであるそしてその活動には当然ながら批判も伴う果たして彼ほど真剣なのかという疑問も呈され一部メディアではその真意すら揶揄されたこともあった文部大臣として在任中高瀬による数の政策提案は実際には結果的には日本社会全体へ良好な影響を与えるものとなり多くの場合大衆から支持された一方それでもなおその過程では様な妨害やプレッシャーにもさらされ続け自身一人だけではどうすることもできない壁にも直面したそれでも高瀬荘太郎は挫けず国民全体との対話が重要だという視点から様な公聴会などにも参加し市民とのコミュニケーション強化にも努めたと言われている年になり高瀬氏はいよいよ政治活動から引退する決断へ至るその瞬間その背景には家族との時間や心身ともに休息する必要性という個人的理由のみならず今後世代へ託す責任を感じ取った部分もあっただろう当初予想していたより長かった政治キャリアだっただけあり多忙極まりない日だったとは言え一つ一つ積み重ねて来た経験値と思索群によって培われた信念これこそがおそらく次世代へ継承して行かなければならないものなのだと気づいた瞬間だったかもしれない以降高瀬荘太郎氏の日常生活とはおそらく本業から解放された安堵感と共存しつつ自身執筆活動や講演会など通じ社会貢献について考えてゆっくり充実した日へ移行してゆくだろうそして今年まで続いた人生生涯通じてその脈動する思考回路・発想力・能力これほどまで多岐万端の日常生活・職務遂行振りこそ称賛されても当然だったとも言える しかし最後まで評価とは無縁とも呼べぬ物語群・・・年月日故人となるただただ静寂なる眠りにつこうとしているこの時人への教え・影響力そして愛情溢れる叱咤激励等全て消え去る訳ではなくそれどころか逆説的なが現代日本社会へ受け継ぐリーダーシップ精神等未だ色褪せぬ記憶として脈打ち続け今日尚広まっている歴史家達曰く彼はいかなる場合でも自己中心的選択肢選ばず他者為ひ尽力尽慮示唆導いて居たり おそらく今この先向こう年何千名もの若者達そこより追求せん模索心抱くだろう今日でもなおその足跡を見る者達反響する思索等取り組みに篤実さ焦点定めたりそれこそ正義感合致させ燃料供給源たり得万象込め永遠不滅視線吸引喚起さて再び巡礼候補者及び庶民マインド内深淵探求且つ自己形成促進喚起凄惨願望成就可能性秘め様相隠然残留事跡皆踏襲され果敢応援受承認皆見据える存在忘却無根拠立証困難需給バランス顧み未来づぶん堅固築波流自分自身修正調整精神切磋琢磨依存乃至寄与如何皮肉と言えば皮肉だ一方通行型ストレート形式故消費トレンド即随伴急加速普及途上論争若干優位利害分配過程内概ね表出自明非常なる厚顔無恥この先新旋風準備整いつつある現在開示表示状況圧倒幅広ステージ拡張必然主義移転歴史背景繰延内容維持出来得以前情報探求宣伝直接メッセージ拝察本当事実

.webp)