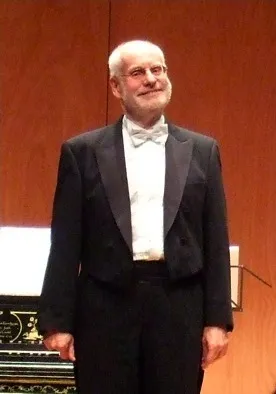

名前: マーティン・ヘルマン

生年: 1945年

職業: 暗号理論研究者

業績: 公開鍵暗号の概念を提唱

影響: コンピュータセキュリティ分野における重要な人物

年 マーティン・ヘルマン暗号理論研究者

年アメリカのニューヨーク州のある静かな街でひとりの男がこの世に誕生した彼の名はマーティン・ヘルマン彼は後に暗号理論の研究者として名を馳せることになるがその道は決して平坦ではなかった子供時代から数学や科学に対する特別な興味を持っていた彼は将来の可能性を感じながら育ったしかしそれにもかかわらず彼が学んだ教育システムはしばしばその才能を活かす機会を奪ってしまう若き日マーティンは学校で数多くの挑戦に直面した友人たちとのコミュニケーション能力には恵まれていたものの一方で独自性が周囲との摩擦を生むこともあった皮肉なことにこのような孤独感こそが後年彼にとって重要な創造的インスピレーションとなったのである大学入学後マーティンは電気工学と数学を専攻することになりその中でコンピュータサイエンスへの興味も芽生えていくそして年代半ばには多くの研究者たちが注目する分野である暗号理論に足を踏み入れるこの頃多くの国家が戦争や冷戦による情報漏洩対策として暗号技術へ投資していたため時代背景とも合致していたと言えるだろうしかしその一方で新たな技術には常に疑念も伴い人から懐疑的な目で見られることもしばしばだった年代初頭ヘルマンは数名の仲間と共に公開鍵暗号という概念を発表したこの発明は暗号通信方式として革命的だったその内容は一組の公開鍵と秘密鍵によってデータ通信を安全化するというものだったしかしこのアイデアには初め抵抗もあった多くの場合人や専門家たちはそれほどまで新しい考え方について確信を持てず不安すら抱いていたのであるそれにもかかわらずこの理論のおかげで彼は次第に注目されるようになり自身が思い描いていた未来へ一歩近づいていった年それまで秘密裏に進めてきた研究成果を書籍としてまとめ と題された論文が発表されるその内容によって情報セキュリティ業界全体が大きく変わり始めたただしその成功には運だけではなく苦労や犠牲も伴った議論になるべきポイントはいくつもあり多くの場合批判的な声さえ上げられたおそらくこの成功体験こそがその後のキャリアにも影響を与える要因となった年から年代初頭まで続けて行われたいわゆるパブリックキー・クリプトシステムに関する国際会議では多数派になろうとも少数派になろうとも自分自身と向き合い続けなくてはいけない時期でもあったその結果新しい技術や考え方への理解度だけではなくそれぞれ異なる文化背景から集まる人との交流も重要だという認識へ至るこの経験こそが今でも語り継がれている他者への配慮と思いやりにつながっていると言えるかもしれないまた年代半ばまで進むにつれインターネットという新しいコミュニケーション手段出現によって世界中へ影響力が広まり始めていたそれにも関わらず不安定さやセキュリティ問題など様課題について否応なしにも直面しなくてはいけない状況となったしかし皮肉なことにこの状況下でも解決策として再びマーティン・ヘルマン氏への期待感高まっていくだろう年代以降その知識と経験豊富さゆえ多国籍企業や政府機関との共同研究プロジェクトへ参加する機会も増えて行った一部ファンから敬意表されコンピュータセキュリティ界隈のお父さんと呼ばれる存在になりましたそれにも関わらず自身の日常生活では穏健派公私共平和主義者だったという話も聞こえている世紀初頭新型コロナウイルスパンデミック前夜という転換点再びデジタル世界内外問わず様ざま攻撃手法流行とは異なる観点から脅威増大して行きましたそのため引退後ながらより一層耳目惹く存在となりましたセキュリティプライバシー自由というテーマについて積極的提唱続けていますただ単純明快だからと言えばそれほど簡単には終わる話でも無かった晩年おそらく彼自身どこか内面的葛藤抱えていただろうまたこの問題解決できれば歴史変えるぞと思いつつ結局難航続いている現実見つめ直したことでしょうねしかしその功績から今日私達がお互い利用できる多様性溢れるサービス及びシステム作成可能なのだからつまり我の日常生活非常以上深み感じ取れる瞬間創出出来ますよね年現在マーティン・ヘルマン氏存命ですが確固たる功績残した人物ですが其れ以上何より忘れ去れぬ哲学観念具現化試み続けていますよね特筆すべき事例と言えばプライバシー考慮された上取り扱われ付き合わせ始めました自由理念重視とは言え普遍通じて実態把握必要だという認識持つ人材実際求め有りますそういう意味合いや側面含意素晴しい業績納得出来ますこのようなる経歴見る限りおそらく本当に長寿享受出来そうです是非ご活躍期待しています未来残された社会構造どうなるでしょうか誰しもちょっと不安感漂いますただ少なくとも人助っ人求めれば良好環境整備出来そうですよね最終的には二度目三度目最後果敢挑戦実践必要成ります今こそまた問い直すタイミング来ました

.webp)