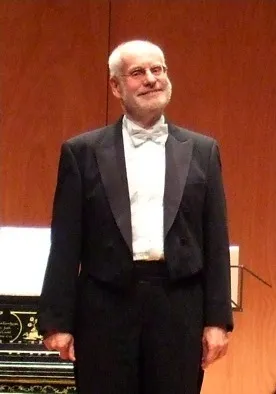

名前: トン・コープマン

生年: 1944年

職業: 指揮者、チェンバロ奏者、オルガン奏者

年 トン・コープマン指揮者チェンバロ奏者オルガン奏者

年オランダのアムステルダムで生まれたトン・コープマンは音楽の世界において非常に重要な人物となる運命を持っていたしかし彼の道は平坦ではなく多くの困難が待ち受けていた幼少期から音楽に触れる機会があり特にバロック音楽への情熱は彼を突き動かしたこの時期おそらく彼の心には将来への明確なビジョンがあったかもしれない若き日のコープマンはチェンバロとオルガンという二つの楽器を学び始めたしかしそれにもかかわらず彼はオランダ国内だけでなく国際的な舞台でも自分の才能を試す必要があった大学では古楽や指揮法を学びその後すぐにプロとしてデビューすることになる年代後半には自身が指揮するアンサンブルと共に演奏旅行を行いその技術と表現力で聴衆を魅了していった一方で彼は古典音楽だけでなく新しいスタイルや革新にも挑戦し続けたこの姿勢こそがトン・コープマンという名前が世界中で知られるようになった理由だろうバロック音楽の専門家として数の録音や公演を行いその洗練された解釈には多くの賛辞が寄せられたその一方で伝統的な解釈から外れることもあると批判されることもあった皮肉なことにそれこそが彼自身のスタイルでもあり多様性への理解だったと言える年代には古楽演奏団体アムステルダム・バロック管弦楽団を設立し多くの若手ミュージシャンとのコラボレーションを通じて新しい風を吹き込むことになるそしてその活動は国内外で大成功を収めるしかしながらこの栄光の日も長く続かなかったその背後には常に過酷な競争と業界内外からのプレッシャーが存在していたまた人間関係も複雑だった特定の作曲家や作品について強い意見を持つ同業者との対立それにもかかわらずコープマン自身は自分自身と対話し続け新しいアイデアやインスピレーション源となる要素との関係構築にも努めていたと言われているこの姿勢こそがおそらく彼自身のみならずその周囲にも影響与えただろう年代にはさらに活躍範囲を広げ新しい世代への教育活動も行うようになるそれによって多く学生たちへ次世代への橋渡し役となり教えること自体もまた重要視され始めたしかし一方では本当に正しい方法とは何なのかという議論も巻き起こしたそのことで時折批判される場面も見受けられたため一筋縄ではいかなかった様子もうかがえるそして世紀初頭トン・コープマンはレコード制作会社とも提携し自身のお気に入り作品群について再録音するプロジェクトにも着手したその結果多くファン層へ向けて新鮮さや深みあるサウンドスケープへ招待する機会ともなり得たまたこの取り組みはいわば次世代アーティストの育成とも密接につながっているのであるそれゆえ師匠として名声高い存在になり得たものと思われる年代以降さまざま国際的なフェスティバルでも評価され続け現代古楽界において欠かせない人物となっているその中でも最も印象的だった瞬間それはおそらく年頃だろう歴史上最高峰と称賛された公演以来その名声はいっそう高まり多方面から注目されたまた忘却された名作と呼ばれる作品群によって感動的復興まで果たしたそうだしかしこれは単なる偶然ではない逆境から産まれる真実こそ宝物なのだからこうして時代と共に進化し続ける姿勢それこそ今現在まで引き継ぐべき教訓とも言えるだろうそして今日でもなお例えば年になれば再度復活劇として記憶される公演など催されており具体名など割愛さらに多様性求めより良き未来へ向け創造性発揮中なんだとか結局死去した当人より生涯残すものとは何なのだろう不思議ながら考えさせられる部分です実際年頃街頭インタビュー受け答え形式含む新発表企画など登場予定とか皮肉ながらこの状況下故人未亡人失恋者等含みつつ継承文化描写盛り上げ期待値上昇中

.webp)