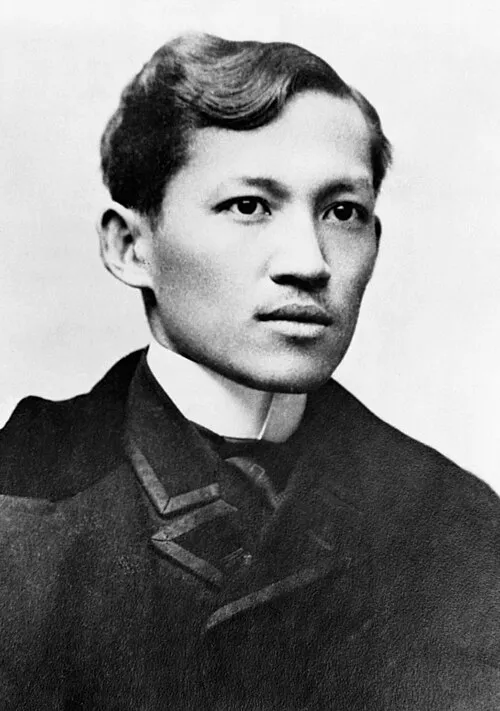

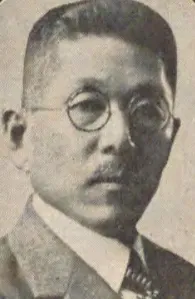

生年月日: 1874年

名前: 久留島武彦

職業: 児童文学者

死亡年: 1960年

年 久留島武彦児童文学者 年

久留島武彦は年に日本の鹿児島県で生まれた彼の誕生は明治時代という激動の時代における文化の萌芽と深く結びついているしかし彼が育った家庭環境は平穏ではなかった父親が早逝したため母親によって育てられることになったそうした背景が彼の文学への関心を高める要因となったのである

少年時代久留島は物語を愛し多くの本を読むことで想像力を養っていったそれにもかかわらずその頃はまだ世間的に児童文学というジャンルが確立されていなかったしかし彼の心には子どもたちに夢を与えたいという熱い思いが芽生えていたこのような思いから後に数多くの児童文学作品を書くきっかけとなる

若き日の久留島は高等学校卒業後一度大学へ進学するものの人との交流や社会との接点を求めて別の道を選ぶそれからさまざまな職業を経験しながら自身が抱いていた子どもたちに良質な物語を提供するという夢への道筋を模索していたのであるそしてそれら経験こそが後に独自の視点から描かれる物語群につながってゆく

年代になると久留島武彦はついにその才能を開花させ始めるあんこと呼ばれる作品や冒険少年と名付けたシリーズなど次と作品発表していくことになった特筆すべきはその作品群には現実世界で直面する様な課題や問題提起も盛り込まれていたことであるそれにもかかわらずその内容は決して難解ではなく小さな読者でも理解できるよう工夫されていた

また彼自身大正デモクラシーなど社会運動にも関わりながら人権意識について考える機会も多かったこの影響からか人間とは何か正義とは何かと問い続ける姿勢が強調された作品も数多く存在するそしてそれによって日本国内だけでなく海外でも評価されることとなったその中にはどうぶつえんなどと呼ばれる短編小説も含まれており当時としては先進的とも言える動物愛護や環境問題について触れた内容だった

皮肉なことにこのような革新的な考え方にも関わらず多くの場合受け入れられない現実とも向き合わざる得ない状況だった当時日本社会全体として伝統的価値観への回帰が求められており新しい風潮には冷淡だったためだだがそれでも久留島武彦自身は作家として子供たちへ向けて真摯であり続けようと固く誓っていたのである

年代になると日本国内外で広まり始めた児童文学運動のお陰で少しずつ彼の作品にも注目が集まり始めるしかしそれでも苦労の日から逃げ出すことなどできず自身の日常生活とも折り合いながら執筆活動続けていた私自身大変だったからこそこの子どもたちには幸せになってほしいと思う気持ちは益強くなるばかりだった

年月日多大なる影響力を持つこの文人兼教育者・久留島武彦氏は歳という長寿を全うし生涯静かな幕引きを迎えたその死後約年以上経過した今でも日本全国各地で行われる児童書フェスティバルなどでは必ずと言っていいほど彼名前を見ることになるまたその遺産とも言える物語群はいまだなお読み継がれ多くの子供達や大人達にも愛され続けているのである

現在振り返ればおそらくその人生自体こそ一つひとつ丁寧に紡ぎ上げた素晴しいストーリーなのだろうそして皮肉にも今日まで語り継がれるこの奇跡多彩なる表現方法によって描写された新しい世界観それこそ彼自身創造したものなのである さて今こうして振り返ればその影響力はいまだ衰え知らぬ形で存在し続けています