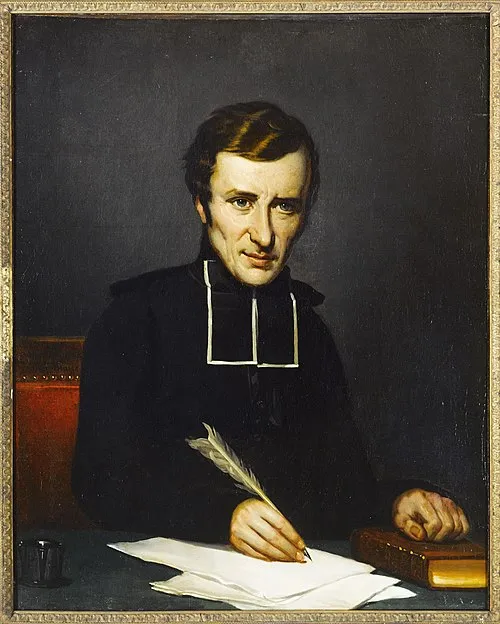

名前: フェリシテ・ド・ラムネー

生年: 1782年

死亡年: 1854年

職業: キリスト教社会主義思想家

年 フェリシテ・ド・ラムネーキリスト教社会主義思想家 年

フランスの小さな村で年の初夏ひときわ目立つ出自を持つ男児が誕生した彼の名はフェリシテ・ド・ラムネー裕福な家族に生まれた彼は若い頃から知識と教養に恵まれた環境で育ったしかしその豊かな背景にもかかわらず彼の人生には常に社会的不平等への疑問が付きまとった

青年期彼はパリ大学で神学を学ぶがその中で伝統的なキリスト教の教えと社会正義への強い思いが交錯し始める皮肉なことに彼は神学者としての道を歩むことを期待されていたが次第に信仰だけではこの世の問題を解決できないという考えに至ったおそらくこの葛藤こそが後のキリスト教社会主義思想へとつながる重要な要素だったと言えるだろう

年代初頭フェリシテは正義と慈悲という二つの柱を中心に据えた独自の思想体系を築き上げるそして年代には自身が提唱する理想的な社会について語り始めるこの時期彼は労働者階級との連帯感や貧困問題への関心を高め労働者も人間であると主張し続けたしかしそれにもかかわらずその思想はいまだ広く受け入れられることはなく多くの場合無視された

年になるとフェリシテは著書キリスト教的経済学を発表この作品では経済活動そのものについて倫理的観点から論じている議論の余地がある内容だが多くの批評家からも評価されることとなり一部では新しい時代の到来とも受け取られたそれでもなお当時多く存在した極端な資本主義者たちとは対立し続け自身の日や理想との矛盾にも苦しむ日が続いた

皮肉な運命としてこのような信念と思索の日とは裏腹に公には成功しているとは言い難かったしかし年から年まで数回フランス政府から要請された協力によって教育改革や農民支援などにも関与するようになるその活動によって実際には数多くの人へ影響を与えただろうただし自身が真剣に望んだ影響力とはほど遠かった夢見ていたような社会変革には至らない現実との乖離感

そして年生涯を閉じる日まで数十年間続いた闘志溢れる活動もまた終焉を迎えるその死後多くのお墓参りや記念行事も行われたもののその影響力には限界すら感じさせる光景だったしかしそれにもかかわらず時間は流れ人や歴史家達によって再評価され始めている

現代では彼について語る際ラムネーという名は新しい意味合いでも取り上げられている近代政治哲学とキリスト教思想との接点として捉え直されつつありおそらく現在でも多様性や公平性について考察する場面では欠かせない存在となっているまた私たち一人一人がお互いにつながり合う必要性を説いたその言葉こそ新しい世代へ向けて伝えるべき重要メッセージなのかもしれない