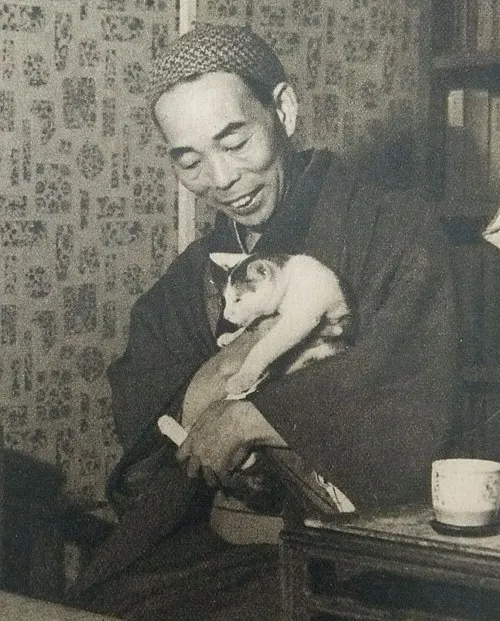

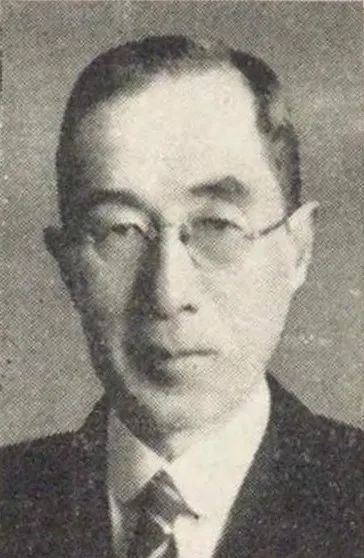

黒澤明

国籍: 日本

生年月日: 1910年3月23日

年 黒澤明映画監督 年

黒澤明映画の巨匠時代を超えた物語の語り手

年彼は日本の小さな町で生まれたこの世に生を受けた瞬間世界は彼の才能に気づくことはなかったしかしそれから数十年後彼の名は映画史に刻まれることになる彼が初めてカメラを手にしたとき多くの人が予期しなかったような魔法が始まった

若き日の黒澤は数の映画製作現場で助監督としてキャリアをスタートさせたそこでは多くの経験を積み重ねながら自身のスタイルやテーマについて模索していたそして年彼は姿三四郎で監督デビューを果たすこの作品は彼自身と同じように成長する力強い青年について描かれており多くの観客を魅了したしかしこの初期作品からも既に彼特有の美意識とストーリーテリング技術が垣間見えた

その後七人の侍という傑作で一気に名声を獲得するここで描かれる勇敢な農民たちと武士との戦いそれにもかかわらずこの映画には深い人間ドラマが潜んでいた皮肉にも日本だけではなく世界中でも評価されることになるとは誰も予想していなかっただろう

国際的評価と個人的苦悩

年代までには羅生門や夢など次と傑作を生み出しその影響力は広まり続けるしかしその華やかな成功とは裏腹に彼自身は心の葛藤や孤独感との戦いでもあったと思われるおそらく自身が描こうとしたストーリーへの責任感から多くの場合精神的圧迫感を感じていた可能性がある

この時期黒澤明は西洋映画界でも注目され始めるそして年にはアカデミー賞外国語映画賞も受賞この栄誉ある受賞によって日本だけではなく国際舞台でもその名声が確立されていったしかしそれにもかかわらず新しい作品制作には常に不安と挑戦が付きまとっていた

革新者としての地位

年代以降も黒澤明は革新者としてその地位を固め続ける特に乱や夢では斬新な映像表現や物語構成によって観客のみならず批評家たちも驚愕させる記者会見では自分自身との対話こそ本当の創造だと述べているその言葉から読み取れるように彼には常なる自己探求心があったと思われる

死後も色褪せない影響力

年この偉大なる映画監督が他界するまでその作品群はいまだ多くへのインスピレーションとなっている今なお黒澤明をテーマにしたドキュメンタリーや研究書籍も多数出版されており新しい世代へその遺産を引き継ごうとしているそれこそ皮肉なのだが自身のお別れの日まで人への影響力は衰えることなく続いていた

現代への架け橋

今日でも七人の侍など数の名作からインスパイアされた作品群を見ることできその影響力はいまだ健在だ一部ファン達によればもし今この時代だったらおそらくもっと自由自在だったろうと想像することすらあるというまた一部若手クリエイター達から黒澤イズムと称されるスタイルも生まれつつあるようだこれほど多様性豊かな文化的遺産と言えるものは珍しい

最後になって私たちは何を見るべきなのか

現在生き残った芸術家達そして我一般人 が理解すべきなのはいわゆる物語の価値であるそしてそれこそおそらくこれまで以上につながり合う時代だからこそ求められていると言えるかもしれない私たちはどんな未来を見るのでしょうそう考えさせられる存在それこそ黒澤明なのである

(注:上記テキスト内容及び組織構成要素について参考文献等取り扱わず個別情報より再構築)