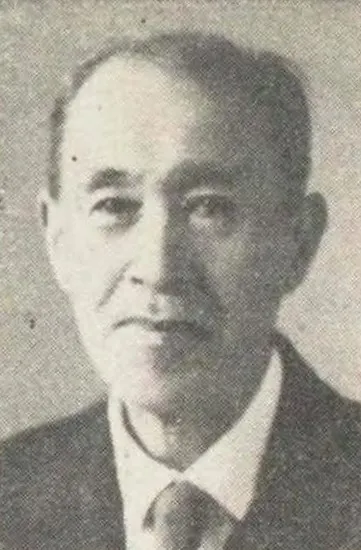

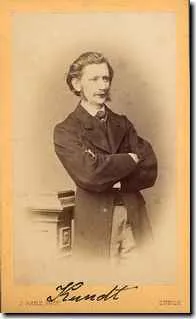

生年: 1898年

氏名: 近衛秀麿

職業: 指揮者

没年: 1973年

年 近衛秀麿指揮者 年

近衛秀麿は年のある秋の日東京の名家に生まれた音楽に対する彼の情熱は早くから芽生え幼少期には母親が奏でるピアノの音色に魅了されていたと言われている時が経つにつれ彼はその旋律を自身の指揮棒で表現する運命に導かれていくことになるしかし当初は単なる音楽愛好家であり有名な指揮者になるとは夢にも思っていなかった彼が若き日の学生生活を送る中東京音楽学校現在の東京芸術大学で学び始めたこの時期彼は様な作曲家や演奏スタイルに触れその幅広い知識と感受性を養ったしかしそれにもかかわらず多くの若者たちと同じように迷いや葛藤も抱えていた果たして自分はどんな道を進むべきなのかこの問いが常につきまとっていた歳を迎えた頃近衛はついに決断を下した年代初頭彼はヨーロッパへ渡り西洋クラシック音楽の真髄を学ぶことになったその中でも特にウィーンやベルリンでは多くの巨匠との出会いがあり自身もまた大きく成長していったしかしその旅路には孤独も伴っていた異国で感じる疎外感や言語の壁これら全てが彼を試す要素となったのである年代日本では戦争が激化し多くの文化活動が制約される中でも近衛はその才能を発揮した皮肉なことにこの混乱こそが彼の名声を高める要因となったと言えるだろう当時日本交響楽団後の交響楽団の指揮者として活動しながら一方では戦争によって影響された作品への関心も深まり新しい表現方法やスタイルへの探求心も強まっていった年には終戦という歴史的瞬間が訪れ日本全体が新しい価値観と向き合うことになるそれにもかかわらず近衛秀麿自身はその後も精力的に活動し続け新たな舞台へと挑む姿勢を崩さなかったこの変革期には多くの若手演奏家との交流も盛んになり次世代への橋渡しを自負する存在となったのである年代には自身初となる海外公演など国際的にも評価され始め日本人指揮者として確固たる地位を築いていたしかしそれだけでは満足せず新しい音楽教育体系について考えるようになり自身も講師として後進育成へ尽力する場面も多かったおそらくこれは自身が辿ってきた道筋から学んだことだったとも考えられる年月日その長いキャリアはいよいよ終焉へ向かうことになる最後まで指揮台に立ち続けたいという思いや最高品質の音楽追求への執念から逃れる暇なくしかしこの日はついに来てしまったそして人から惜しまれながら静かに息を引き取ったのであるこの世から去って数十年経過した今でもなお多くのファンや演奏家によってその業績と功績は語り継がれている実際多様性あふれるオーケストラサウンドについて常提唱していた近衛氏その理念はいまでも日本国内外問わず受け継がれている今日では様なジャンル・形式によるアンサンブル活動など広まりそれこそ彼のお陰だという意見すら見受けられるほどであるまた一部ではもし近衛氏生存していたならばと議論される場面さえあるほどだそして今振り返れば年東京オリンピック開幕式では自国文化発信とともなるオーケストラ編成など一連イベントにも影響与えているまた当時使われていた曲調やスタイルまで多岐わたりそれこそ今なお親しまれているところを見ると本当に驚きを隠せない 時代錯誤とも言える部分含めても西洋式は当然として日本独特テイスト加味されインスパイアされ続けた結果なのだろう現在年以上前とは異なる状況下日本国内外問わず多様性理解進展する一方高度経済成長期以降顕著化した消費社会において忘れ去られる傾向あるとも言われているそれでもなお芸術を通じ何か新しく発見できたり気付かされた経験得ようと思えばそれこそ必然 これ以上述べても意味無き一方感謝表明示すためどうぞあなた達次第ですと再確認させたい 現代っ子達よ 希望持ち続け未来切り開いて行こうじゃないかなぁ