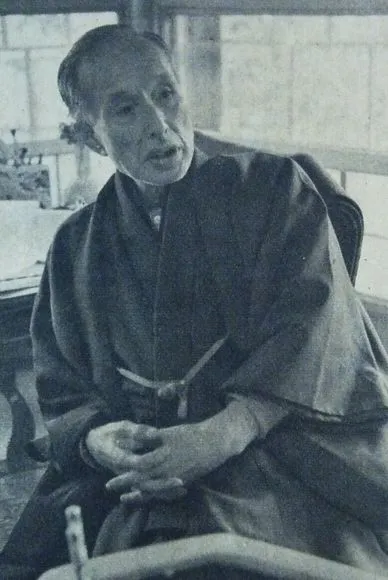

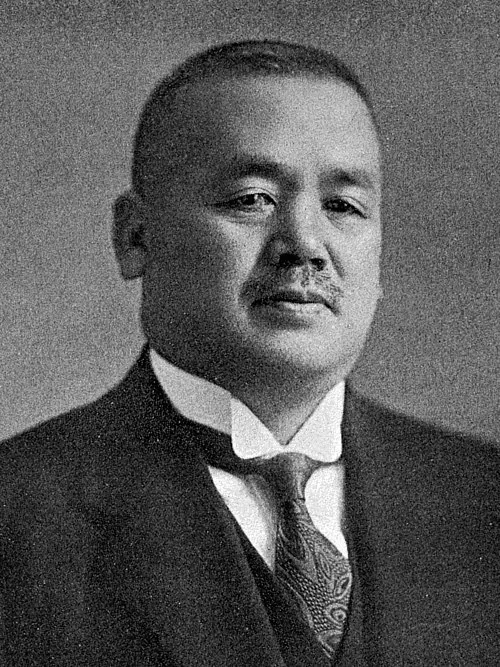

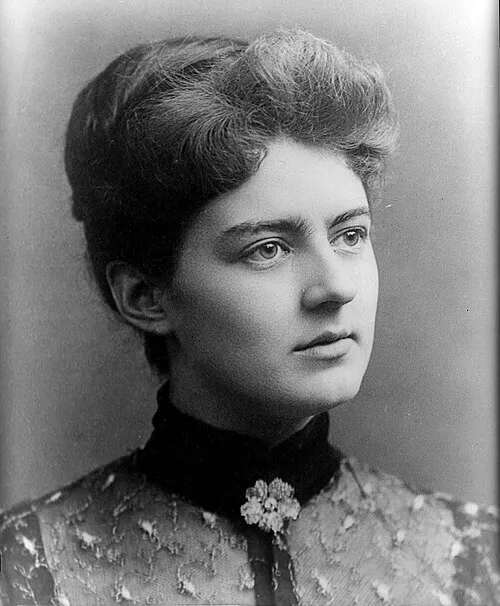

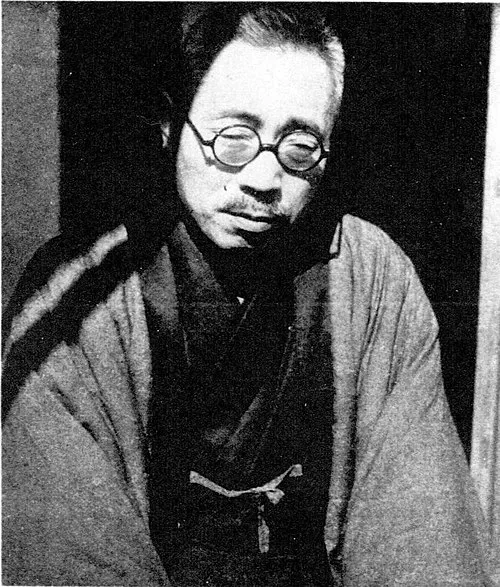

小牧近江

国籍: 日本

死亡日: 1978年10月29日

年 小牧近江翻訳家社会運動家 年

彼女は年の春静かな田舎町で生まれた小牧近江という名は単なる名前以上の意味を持つ彼女が成長するにつれてその名は時代を超えた力強いメッセージとなり多くの人に希望と変革の象徴として受け入れられることになるしかし幼少期は決して平穏なものではなかった周囲の大人たちが社会不正や抑圧について語る姿を見て育った彼女には何か特別な運命が待っていると感じさせる瞬間があった学び舎では常に優秀であった小牧しかしそれにもかかわらず彼女の心には不安が渦巻いていたある日授業中に教師が労働者階級について語りその現実に直面することになったこの出来事はおそらく後に彼女を社会運動家へと導く大きなきっかけだったと言えるだろう大学卒業後小牧は翻訳家としてキャリアをスタートさせたしかしこの選択肢もまた容易ではなかった多くの場合自身の声よりも他者の言葉を伝える立場でありながらそれでも彼女はその仕事に情熱を注いだそれにもかかわらず翻訳することで様な文化や思想に触れる機会が増え自身の信念を深めていくことになるある夜小牧は友人との集まりで出会った文学者からインスピレーションを受けたその人物との会話から生まれたアイデア言葉には力がありそれによって社会を変えることもできるこれこそが小牧近江自身の人生観へとつながる重要な視点だったこの経験からおそらく翻訳だけでなく自身でも積極的に声を上げる必要性に気づいたのであろう年代小牧はいよいよ本格的な社会運動へと乗り出すそして皮肉にもこの時期日本全体が戦争という暗闇に覆われていたため大勢の人への影響力も無視できないものとなっていた数多くの活動家や思想家との連携によって新しい流れや意識改革への道筋を模索し続けたしかしその行動には当然ながらリスクも伴う権威主義的体制との対立は激しく一歩間違えば自身だけでなく愛する人まで危険な目に遭わせる恐れもあった年代以降ようやく平和への道筋が見えてきた頃小牧近江は女性解放運動にも参画したこの新しい闘志によって多くのおそらく自分より若い世代へメッセージと希望を届けようとしたしかしそれでもなおこの取り組みには批判や反発も少なくないそれでも小牧は決して退かなかった私達自身で自分達の日を書き換えようというスローガンとも呼べる理念こそその活動基盤だったと言えるだろう晩年まで続けられたその活動には多様性や公平性への挑戦というテーマが貫かれているまたその一方で翻訳家としても数多く作品を書いており多文化理解への架け橋とも称される存在となったそれなのに不思議なのは時折感じさせる孤独感成功とは裏腹に不安定さとも向き合わざるを得ない状況だったのであるそのため孤独と連帯の相反する感情との葛藤こそ彼女自身の日常生活にも影響していたと思われる年小牧近江歳という高齢になってなお精力的だったその姿勢はいまだ多くの支持者から尊敬され続けているまたこの年一つ重要な出来事として覚えておかなければならないその存在は確実に日本国内外問わず広まりつつあり人権擁護など数多様な問題について意識改革のみならず具体的アクションへ繋げていこうとした姿勢から新しい世代へ繋ぐ灯火となったしかし皮肉にもそうした努力とは裏腹に多忙過ぎて自分自身だけでは十分満足できない瞬間すらあったと言われている小牧近江という名前それはいまだ消え去ってはいないそして今でも人の日常生活には色濃い影響として残り続けている一方で歴史上ではもう年以上経過している現在その理念や活動内容について再評価され始めてもいるそのため時代という枠組み外では考え難いものだと思われ今日の課題とも密接につながり合っている部分がありますね