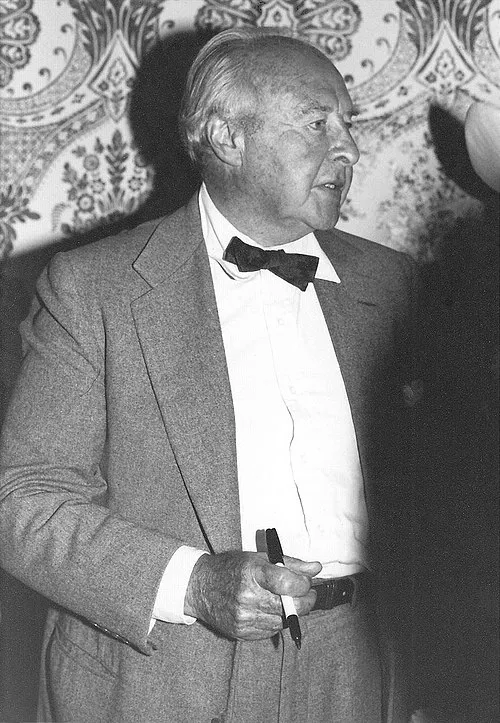

名前: 幸田文

職業: 小説家

生年: 1904年

死亡年: 1990年

年 幸田文小説家 年

幸田文は年に日本で生まれた彼女の誕生はまさに新しい時代の幕開けを予感させるものであった彼女が若き日を送っていた頃日本は社会的文化的に激動の時期にあったしかしそれにもかかわらず彼女は自身の内なる声を大切にし自らの道を模索し続けた文学という世界に踏み入れた瞬間から彼女は言葉の力によって人と繋がろうとしたのである年代幸田文は短編小説やエッセイを書き始めるこの時期彼女の作品には家庭や日常生活への細やかな観察が色濃く反映されているそれでもなお特定のジャンルには収まらないその独特なスタイルは多くの読者を惹きつけていったしかしそれにもかかわらず戦争という暗い影が彼女の日常にも忍び寄ってきた第二次世界大戦中日本全体が困難な状況に直面していたその中で幸田文もまた自身の感情や思想を表現することが難しくなりつつあったしかしながら皮肉なことにその苦悩こそが後の名作につながる土壌となったのであるおそらくこの時期に得た経験や洞察こそが彼女自身を成長させ多面的な作家へと導いていった年代半ば以降人の日常生活には新しい風潮が吹き込んできたそしてその中で幸田文もまた新たな創作活動を再開したこの頃から書かれるようになった作品群には一種独自の温かみと深みが感じ取れるようになっている例えば母なるものなどでは家庭生活について深い考察を展開しその視点から多くの読者と共鳴することになるこの作品群は今でも多く読み継がれており日本文学界への重要な貢献として評価されているしかしながらそれだけではなく彼女自身もまた多様性ある人生経験によって形作られていたそのため多くの場合女性作家として特別視されることには疑問符を付ける意見も存在するそれでもなおこの背景こそが幸田文独自の感受性と描写力につながり大衆との距離感を縮めていったとも言えるだろう年代には代表作とも言える剣窓なども発表し更なる評価へと至ることになる剣において描かれる主人公は自身の日常から逃避したいという願望から始まりその葛藤や選択肢について深く掘り下げていく様子を見ることができるそしてそのストーリーラインはおそらく当時のお茶目なおばさん像とは程遠いものだったしかしこの作品によって一気に評価されたことであり剣は現在でも数多く引用され続けている長続き年代から年代になると彼女はいわゆる母親文学というジャンルにも足を踏み入れ始め自身のお母さんとしての日常生活について語りだすそれによって読者層も広まり新しいファン層との繋がりへと発展して行ったまたこの期間中発表されたエッセイ集小さな宇宙は強烈な印象となり多様性豊かな人生観への扉ともなるそれにもかかわらず一部では女性特有のテーマとして片付けられる不満も残したままであった歳になろうとしていた年その幸福そうな笑顔とは裏腹に内面では苦悩していた姿を見る人がおそらく少なくないだろうその年川という短編小説集で静かな勇気で自身最後となる創作活動へ挑む姿勢を見ることになるしかし悲劇的なのはこの後すぐ逝去となってしまうことであった周囲から愛され続けた人物だっただけにその死去の記事では多大なる哀悼コメントによって埋め尽くされた今振り返れば不思議なのはその功績だけではない年以降多数派として存在する現代日本文学界でも未だ根強い影響力がありますそして奇妙にも今日までその姿勢やテーマ性はいまだ新鮮さすら保ち続けていますこの点について歴史家たちはこう語っています幸田文とは一度目覚めさせれば決して忘れえぬ思索的存在であり多面的見方提供者だったと文学界への名残惜しい遺産として確立されつつある現在ですさらに不思議なの は亡き後年以上経過した今でもその作品群はいまだ消え去るどころか新しい解釈・分析・講義資料等によって取り上げ続けています これはまさしく現代との繋ぎ合わさておりもし幸田文ならこの変化について何と言うだろう そんな想像すれば胸熱になりますね