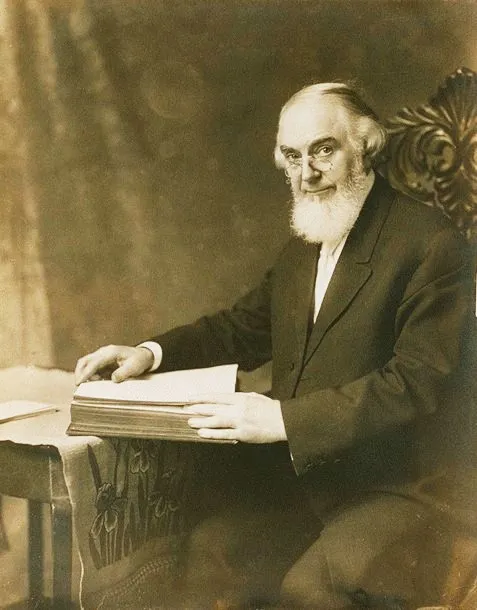

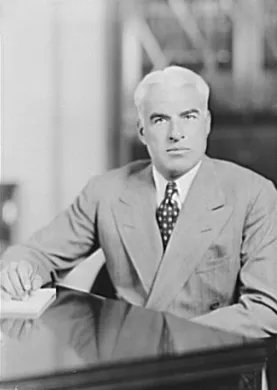

名前: エドワード・ステティニアス

生年月日: 1900年

死亡年: 1949年

職業: 政治家

役職: 元米国国務長官

年 エドワード・ステティニアス政治家元米国国務長官 年

エドワード・ステティニアスは世紀の波乱に満ちた歴史の中で重要な役割を果たした政治家として知られています年に生まれた彼は米国の外交政策を大きく左右する人物となる運命を背負っていました若き日の彼は父親が経営する家族の商業ビジネスで働きながら世界の動向に目を向けていましたその影響もあったのでしょうか彼は国際的な関係や政治について深い関心を持つようになります年代初頭経済危機が世界中を襲う中で彼はビジネスマンから外交官へと転身しますしかしそれにもかかわらず新たな職場で彼が直面した課題は計り知れないものでした実際にはこの時期がステティニアスにとってキャリアの大転換点だったと言えます第二次世界大戦が勃発するとその影響力はさらに増していきました年には国務次官に任命されその手腕が試されることになります人から適応力に長けていると称賛される一方で多くの困難にも直面しましたそれでも彼は自らの信念と経験を基にした決断力によって一歩一歩進んでいったのですしかし皮肉なことに大戦終結後には新たな冷戦時代が到来し多くの人や政府関係者が混乱する中でもその舵取りには一層難しさが増していたと言えるでしょう年国連設立への貢献として名声を得ることになったもののそれまで築いてきた信頼関係すら揺らぎ始めますそれにもかかわらずステティニアスはその後も強い意志を持ち続けました私たちは前進し続けなければならないと語りかけ多くの場合それによって周囲から支持されましたこの姿勢こそがおそらく彼自身だったのでしょうそして年まで米国務長官としてその地位についていたわけですがその任期中多くの歴史的決定が行われました特筆すべきなのは日本との講和条約締結ですこの出来事によって日本との関係性が新しい形へと変わり西洋諸国との絆も強化されたと言えますしかしその裏側では多くの反対意見や議論も存在していたことをご存知でしょうか 日本国内ではもちろんですが西洋諸国間でもさまざまな意見や見解が交錯していましたこのような状況下で根気強さと忍耐力こそ必要だったことでしょう年代初頭になると冷戦構造も複雑化し西側諸国とソ連間では相互不信感が高まり続けていましたそれでもなお私たちにはより良い未来がありますと語り続けこの言葉はいまだ多く人に希望として受け入れられているという皮肉がありますまたこの時期において外交政策だけではなく国内問題への対応にも苦慮するようになります具体的には公民権運動など社会的変革への対応という新しい課題も浮上してきました年月日エドワード・ステティニアス氏はその生涯を閉じますしかし現在でも彼について話す際人は未だその成果や決断について議論しますもしあの日ああいう選択肢しか残されていなかったならという声や冷戦初期においてもう少し大胆だったならばという仮説など多岐にわたり思索されていますその遺産とも言える考え方や行動様式はいまだ多くのリーダーシップ理論や実践法則などにも組み込まれており一部では外交とは知恵との闘争だと称賛されています今から年以上前エドワード・ステティニアス氏による数の業績と思考プロセスのおかげで今日私たちが享受している平和維持機構などとも言える存在感がありますただ静かなる名誉だけではなくひょっとすると現代社会へ与えている影響力こそ真骨頂なのかもしれませんそしてこの流れから派生する形で現在進行形とも言える議論世界情勢分析や情報収集能力など様要素群への影響を見る限り人類全体として学ぶべき教訓もあるでしょうまた現代社会では再び対立構造を見ることになるとは予想できない流れがありますそのため当時以上どんな判断材料となった経験則とか得意技術はいまだ求めています私達には希望しか無いというスタンスこそ根底なのでしょうただ一般市民として見る限りそれぞれ異なる視点だけど共通認識にも繋げたいものですね こういう側面こそ評価された理由と思われても仕方ありませんね