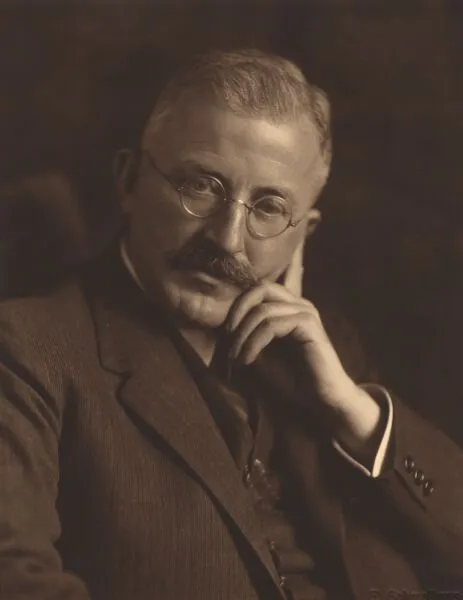

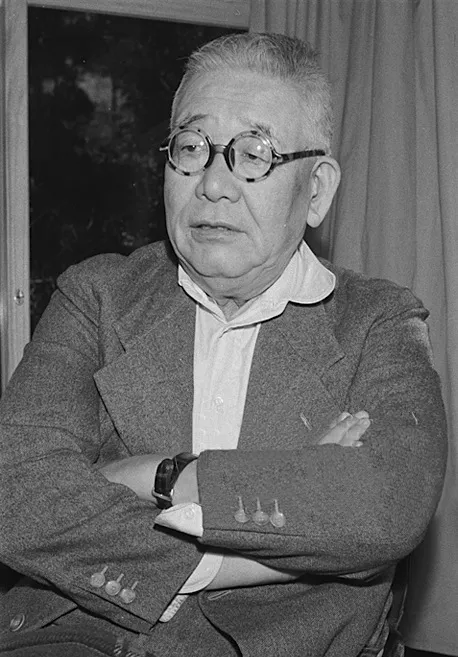

生年月日: 1883年

名前: 北大路魯山人

職業: 芸術家

死亡年: 1959年

年 北大路魯山人芸術家 年

北大路魯山人は年京都に生まれた彼の誕生は当時の日本における伝統と革新が交錯する時代の始まりを告げていた若い頃から彼は美術や工芸に対する強い興味を示し特に陶芸に心惹かれていったしかし彼の人生は順風満帆ではなかった青年期には家計が困窮しその影響で美術学校への進学を断念せざるを得なかったそれにもかかわらず彼は独学で技術を磨き続けた年には東京へ移り住み多くのアーティストや知識人と交流する機会を得たこの出会いが後のキャリアに多大な影響を与えることになるしかしこの時期もまた彼には苦難が待ち受けていた自身のスタイルを確立するための模索の日が続き周囲から理解されないことも多かったそれでもなお彼は陶芸作品への情熱を持ち続け和と洋の融合した新しい表現方法を模索した年代になると魯山人の名声は高まり始めた特に志野焼や織部焼と呼ばれる陶器によってその才能は広く認められるようになったしかしこの成功には皮肉な側面もあった世間から注目されることでその期待にも応えなければならないプレッシャーが増してしまうそして年日本が第二次世界大戦で敗北すると共に日本全体で伝統文化への関心が高まったこの動きによって魯山人も再び脚光を浴びることとなり新しい作品への挑戦意欲が湧いてきた晩年になると自身のスタイルや技法だけでなく日本文化そのものについても深く考察するようになった美とは何かという問いかけが日の創作活動の中で重要になりそれゆえ彼自身もまた自ら未だ知らぬ未知なる領域へ旅立つこととなるそれでもなお多くのファンや弟子たちとの交流から多くを学んだと言われている年大往生した魯山人その死後多くのお祝いとともに葬儀には数多くの友人やファンが集まったこの光景こそ人からどれほど愛され尊敬された存在だったか証明しているしかしその死から何十年経過した現在でも彼の作品はいまだ輝きを放っている一部では日本陶芸界への貢献度は今なお語り継がれており新しい世代によって評価され続けているというおそらく北大路魯山人最大の功績とは日本文化と西洋文化との架け橋となるような役割だったと言えるだろう今日でもその理念や技法は新しいアーティスト達によって引き継がれ新たな形で再創造されているそしてその姿勢こそ人の日常生活にも影響し続けている様な茶道具として使用されたり美術館ではその魅力的な作品群を見ることできたりする現実こそその遺産なのだ皮肉なことに高名となった者ほどその背負うものも重たいそれゆえ有名アーティストとして有名無実化してしまう危険性すら孕んでいたルソーを愛しゴッホを崇拝した魯山人だがおそらくそれ以上に自身独自という位置づけこそ守ろうと奮闘していたのであるその結果生涯創作活動へ捧げた日は決して無駄ではなく自身だけではなく後世へ向かう道標ともなる存在感すら感じさせるのである結局人間とは贅沢さ故不幸にも孤独感等抱え込みながら懸命にも生き延びねばならぬ運命なのだろう一方では圧倒的支持者達それ故周囲期待通り振舞わねばならぬ責任感そういう思考回路まで持つ自分さえ見失いつつあるこの真実こそ深刻且つ可笑しかった歴史的背景・社会情勢反映して当然こう考えてみれば素晴らしく完璧など望む必要などなく本当にただ一瞬一瞬楽しく過ごせればそれだけ良かったそう思わずにはいられない