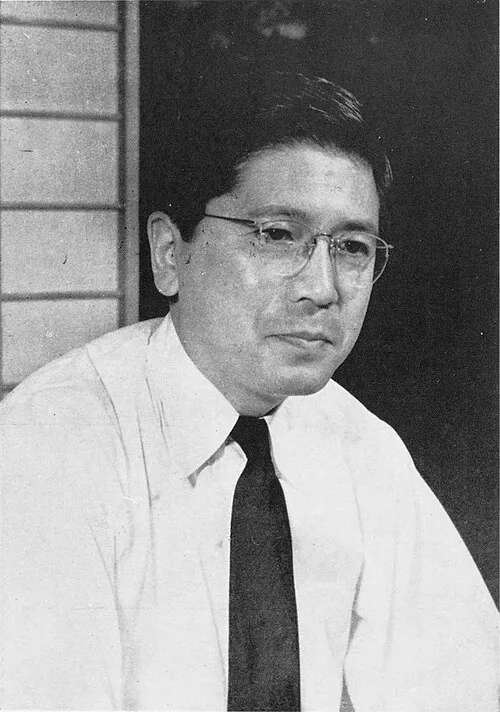

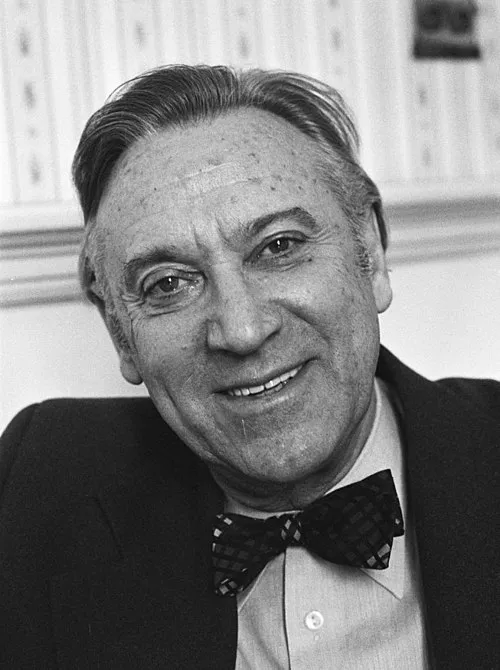

生年: 1914年

氏名: キリル・コンドラシン

職業: 指揮者

死年: 1981年

年 キリル・コンドラシン指揮者 年

キリル・コンドラシン運命の交響曲

年ロシアのモスクワで生まれたキリル・コンドラシンは音楽の才能を持った家庭に生まれ育った彼が幼少期を過ごした家には常にクラシック音楽が流れていたそれにもかかわらず彼が指揮者として名を馳せることになるとは当時は誰も予想していなかった

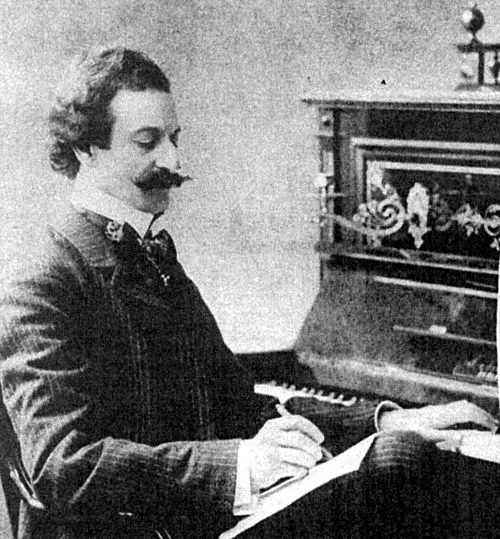

若き日コンドラシンはピアノと作曲を学びその才能を開花させていったしかし第二次世界大戦勃発によって彼のキャリアは大きく影響されることとなる年ナチスドイツがソ連に侵攻したこの混乱の中で多くの芸術家たちと同様に彼も避難する必要があったしかしそれにもかかわらず音楽への情熱は消えることなく続いた

年にはモスクワ音楽院で指揮者としてデビューするこの瞬間こそが彼にとって新たな始まりだったと言えるだろうしかしその後すぐに訪れた困難な時期も忘れてはいけない戦争中の不安定な状況にもかかわらず多くの演奏会で指揮しその才能を証明していった

皮肉なことにこの戦争という暗闇から抜け出すためには自身だけではなく人とのつながりも必要だった後にフルトヴェングラーやカラヤンと並ぶほどの存在になっていくわけだがおそらくその背景には仲間との絆や支え合いもあったと言えるだろう

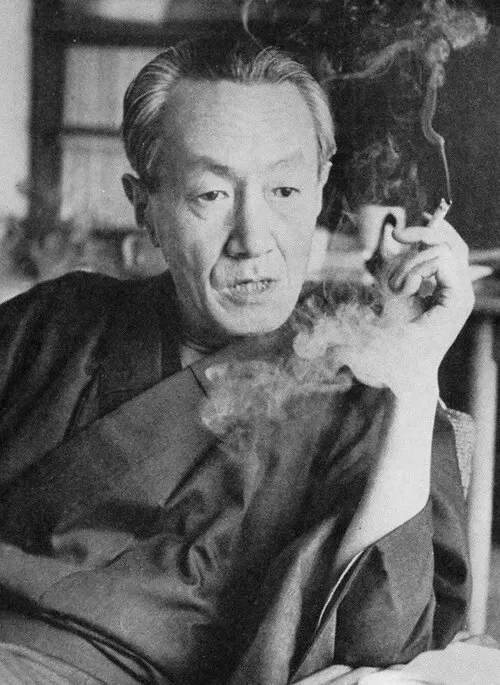

年代になると国際的な評価も高まり始める特に年代初頭には西側諸国でもその名声は広まりモスクワ・フィルハーモニー管弦楽団と共演する機会が増えたそして年新しい境地へ足を踏み入れるべく日本へのツアーにも出かけるその公演は熱狂的な反響を呼び起こし日本人ファンから絶大な支持を受けたのである

しかしそれでもなお故郷ロシアへの思いや複雑な感情が絡み合っていたそれともしかすると西側文化への興味から自分自身というアイデンティティについて疑問視するようになっていたのかもしれないこうした複雑さこそが彼の表現力豊かな指揮スタイルにつながり多様性溢れる解釈へと導いていったのである

年代にはさらに多くの記録音源を残しその中でも特筆すべきなのはチャイコフスキーやプロコフィエフなどロシア作品への深い理解による卓越した演奏だろうこの作品では意図的な抑制力 コンドラシン自身こう語り自身ならではのアプローチでオーケストラ全体を導いている姿勢が伺えるまた一部では純粋さと称賛されている部分について考察する余地もあると思う他者との協働によって生まれる化学反応とも言える美しさそれこそ音楽界全体への深遠なる贈り物であったとも言えよう

年一度ならぬ病気によってこの世を去ることとなるその死去後生前多大なる影響力や業績について多く語られるようになり中でも彼女より重要なのは名声ではなく実際どう振舞うか これはある批評家によれば本当に人間味溢れた評価とも解釈できそうだそして今なおその名前と業績は世界中で愛され続けている

記憶された遺産として今日まで残されているコンドラシン彼の日から得られる教訓とは何なのかそれぞれ異なる文化圏だからこそ得られる相互理解 この視点こそ現在私達にも必要なのではないだろうかキリル・コンドラシンという偉大なる芸術家その存在意義について今一度振り返ってみたいものだ