.webp)

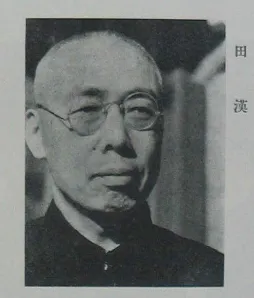

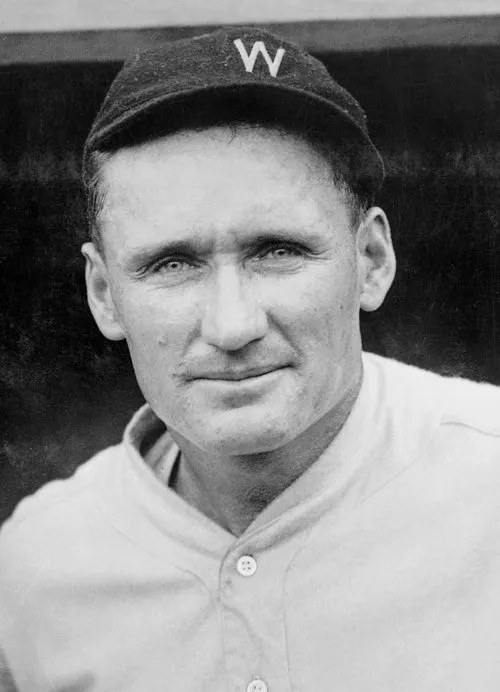

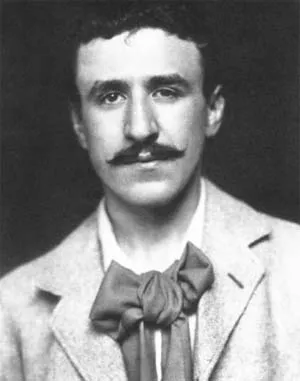

名前: 古今亭今輔 (5代目)

職業: 落語家

生年: 1898年

没年: 1976年

古今亭今輔代目 落語界の巨星

年東京の下町に生まれた彼は落語家としての宿命を持っていたかもしれない幼少期から周囲に笑いをもたらすことができる才能を発揮し家族や友人たちを楽しませていたそしてその素質は彼を日本の伝統芸能である落語へと導くことになる

しかし最初は順調ではなかった世紀初頭江戸時代から続くこの伝統的な芸能は新しいエンターテインメントが台頭する中で影を潜めつつあったそれにもかかわらず彼は己の信念を貫き通し厳しい修行の日に身を投じた若い頃多くの先輩たちから指導を受けながら一生懸命にその技術と表現力を磨いた

彼が本格的に舞台に立ったのは年代しかしそれでも成功には時間がかかった年日本は戦争による混乱と困難な時代に突入したこの状況にも関わらず彼は地道に活動し続けたその姿勢がおそらく周囲との信頼関係や支持者層の拡大につながったのであろう

年代初頭にはその実力が認められ始め古今亭今輔として名乗り本格的な活動がスタートした皮肉なことにこのころには彼自身も高齢になりつつあったしかしながら自身の持ち味であるユーモアセンスと豊かな表現力で観客を惹き付け多くのファンを獲得していったのである

落語界への影響

古今亭今輔代目は数多くのお弟子さんや後進への指導も行いその影響力はいまだ健在だおそらく彼自身も笑いという文化遺産が消えてしまうことへの危機感から人材育成にも積極的だったのでしょう優れた教え子たちは現在でも活躍しておりその中には名だたる落語家も多い

晩年と遺産

年古今亭今輔代目はその長い旅路に幕を下ろすその死後も多くの人によって崇敬され続けているしかしこの巨星が残したものは単なる笑いに留まらないそれぞれ異なる背景や文化を持つ観客との心の交流こそが本当の遺産なのである

未来へ向けて

今日では日本各地で落語イベントや祭りが盛んに行われ多様な世代へ受け継がれているこの伝統芸能には新しい解釈やスタイルも加わりながら多様性豊かな発展段階となっているそしてそれには必然的に古今亭今輔代目の存在と影響力も含まれていると言えるでしょう

今日との関連性

ちなみに生前にはサラリーマンと言われていた職業群とも親和性がありますねその頃から現代まで不変なのは人間同士のお互いへの理解や共感ですそしてそれこそがおそらく私達の日常生活にも必要不可欠な要素なのですそれゆえ新しいメディア形式でもあるなどで昔ながらの落語スタイルを見ることができるという点でも驚きですそしてそれゆえこの伝統芸能として残されたもの全体こそ最終的には人によって磨かれ続けています