2022年 - 核兵器廃絶に向け国内外の有識者が議論する「国際賢人会議」の第1回会合が広島県で開会。

12月10 の日付

5

重要な日

39

重要な出来事

272

誕生日と死亡

があります。

祭りと特別な日

出来事

誕生日と死亡

赤間神宮のしめなわ祭:地域の絆と神道文化を祝う伝統行事

赤間神宮で行われる『しめなわ祭』は、毎年多くの信者や観光客が訪れる重要な伝統行事です。この祭りは、古代から続く日本の宗教的儀式を象徴しており、特に豊作や家内安全を祈願するために執り行われます。赤間神宮自体は、長門市に位置し、多くの歴史的背景があります。神社には「安徳天皇」を祀っているため、この地には悲劇的な歴史も息づいています。『しめなわ祭』では、大きなしめ縄が神社周辺に設置され、その縄によって邪気を払い、清らかさを保つと信じられています。この祭りは、「締め縄」を使った祝詞や儀式が中心であり、日本文化における厳かな美しさが表現されています。また、祭りは地域コミュニティの絆を深める場でもあり、多くの人々が集い、一緒に祝うことができる貴重な機会となります。勝利の風:この地の名誉の旅青空に映える白い雲、その中を照らす穏やかな太陽。その瞬間、すべての人々が一つになり、「神様」に感謝する姿があります。柔らかな風が頬を撫で、それぞれの日常から解放されていく瞬間です。そして、この瞬間こそが、『しめなわ祭』で感じられる「名誉」の旅なのです。夜明け前…まだ薄暗い早朝、人々は静かに集まり始めます。手には竹と藁で作った小さなしめ縄を持ち寄ります。それぞれ思い思いに飾り付けされたその縄たちは、「幸運」を願う家族や地域への想いが込められているようです。「早起きは三文の徳」という言葉通り、人々は心身共に清浄になってゆく感覚を味わいます。この静寂から生まれる緊張感…まさしく、新たなる一日への期待そのものです。子供たちと共鳴する子供たちもまた、この『しめなわ祭』では特別な存在です。彼らは華やかな衣装をまとい、小さなお手伝いや歌声で場を和ませます。「見て見て!」と声高らかに自慢する様子には無邪気さと純粋さがあります。それを見る大人たちも微笑みながら、「私たちもこうして育ってきたんだ」と懐かしい思い出へと思い馳せます。あの日、自分もこの場面だったこと…それぞれの記憶につながっています。受け継ぐ意義"繰り返すこと" は時として重苦しいですが、『しめなわ祭』ではそれが新しい意味合いや価値観へと変化します。この節目ごとの儀式によって代々受け継ぎ、地域全体として強固になる絆。そして、その中で失われることなく引き継げる日本独自文化として尊ばれていることにも気付かされます。それこそ、日本という国・土地への愛情なのですね。終焉の日 再び始まる旅立ちそれぞれ の目標へ向かう道筋。しかし決して孤独ではないその道筋…。仲間となった人々との出会いや助け合いや励まし合う姿勢。その全てこそ、『しめなわ祭』というフィルター越しにはっきりと見えます。そして翌年また再会する約束とも言えなくなるでしょう。ただ自然災害など様々事情から少人数開催になる場合でも、本質的要素だけ残して繋ぎ合わせたり。そして大切なのだと思います。結論:命運とは何か?ただ流れる川なのか、それとも星座となる希望なのか?各国 に存在する民族・文化こそ異なるものですが、一つひとつ秘されたバックグラウンドがあります。このようなお祝い事・儀式によって過去だけじゃない未来への橋渡しかもしれません。それならば日常生活にも反映できれば…と思いますよね。ただ時折忘れてしまう素朴ながら大切こと、それこそ美徳でしょう!そして生涯忘れ去れぬ瞬間…ぜひ多くのお客様方にも参加いただきたい心温まる時間をご紹介したかった次第です。...

納めの金刀比羅—日本の伝統的な神社とその魅力

納めの金刀比羅(おさめのこんぴら)は、日本における重要な伝統行事で、特に香川県琴平町にある金刀比羅宮(こんぴらぐう)で行われます。この祭りは、海上安全や豊漁を願うものであり、特に漁業が盛んな地域にとって非常に重要な意味を持っています。毎年、多くの人々がこの祭りを訪れ、その神聖な空気と共に神様への感謝と祈りを捧げます。歴史的には、金刀比羅宮は平安時代から崇敬されてきた神社で、元々は水先案内人や航海士たちがその守護神として信仰していました。江戸時代になると、庶民にも広まったこの信仰は現在でも根強く残っています。納めの金刀比羅では、人々が自身の船や漁具、お米などを奉納し、それによって一年間の安全や豊作を願います。波間に揺れる祈り:祭りの背後にある情熱想像してみてください。波しぶきが打ち寄せる浜辺で、人々が手を合わせ、思い思いに祈りを捧げる光景。その瞬間、心地よい潮風が頬を撫で、大海原から聞こえる波音と共鳴します。「どうか今年も無事に帰れますように」と願う声は、一つ一つ、小さな灯火となって海へ舞い上がります。また、この祭りでは地元料理や文化的なパフォーマンスも行われ、人々が集まり賑わう光景を見ることができます。その香ばしい焼き魚や新鮮な刺身はまさしく大自然からのお恵みです。この瞬間こそ、日本文化の深淵なる力強さ、美味しさ、生きる喜びそのものなのです。満潮前夜…献納された品々納めの日近くになると、多くのお供え物—例えば大きな鯛や清酒など— が準備されます。これらのお供え物には、それぞれ意味があります。「鯛」は「たい」という言葉遊びから来ており、「良いこと」が訪れる象徴でもあります。それだけではなく、お米や海産物も神様への感謝として奉納され、その味わいや香ばしさは心温まります。そして、この日には多くの参拝者たちによって賑わう街並みがあります。子どもたち笑顔でお菓子屋さんへ向かい、大人たちは思わず懐かしい気持ちになったことでしょう。「ああ、自分も若かった頃こうして参加したっけ」と過去への想起につながります。希望の日記帳:地域コミュニティとの絆この祭典は単なる宗教儀式以上のものです。それぞれ参加者同士、一緒になって喜び合ったり助け合ったりすることで地域コミュニティとの絆が深まります。そして、「私たちはここで生きている」という意識こそ、この伝統行事によって強化されるものなのです。A地方出身者として、一度でも経験したことある方なら理解できると思います。しかしながら、大切なのはそれだけではありません。この祭典自体、その地域独特の日常生活とも繋ぎ合わされています。」少しずつ移ろう時間、その中で育んだ愛着…ふと思えば「私たちは一緒だ」という当たり前すぎない思考回路まで引き出す役割まで果たしていますね。未来への航路…時代との接続点現代では、この祭典にも変化があります。他県から多くのお客さんが訪れるようになりました。またSNSなど現代技術によって、多く広報活動も進んできています。「若者たちにも魅力的だよ!」というメッセージとして続いている姿を見ると心躍ります。そして何より、この伝統行事自体、新しい形へ進化することなく古きを重んじ続けてもいる点、それこそ「本当に守られてほしい宝」なんですよね。No.8: 大地との対話…自然災害への対策今後注視すべきもう一つ懸念事項 近年頻繁化する台風・地震等自然災害: 例年恒例だったイベント開催時期について新規制提案: 地域振興政策及び観光経済活性化施策:結論:航路とは何か?ただ流れる水面なのか、それとも心温まる人間関係?Nao-nai no Konpira (納め の 金刀比羅)。それだけ聞いて違和感覚える方はいないでしょう。この響きを通じて、「私達とは何処から来てどこへ向かおうとしている?」そんな哲学的問い投げかけられている感覚すらしますよね。それぞれ自身再確認できれば幸い!これまで支えていただいた皆様、本当にありがとうございます!未来へ向け舵取り始まりました!この日常生活継続出来ますよう強烈なる意志抱えつつ進む所存です!!”...

アロエヨーグルトの日を楽しむ理由と健康効果

アロエヨーグルトの日は、毎年4月6日に日本で祝われる特別な日です。この日は、健康や美容に良いとされるアロエを含むヨーグルトの消費を促進し、その魅力を広めることを目的としています。アロエは古代から「医者の植物」として知られ、多くの文化でさまざまな用途に利用されてきました。日本では、特に近年その栄養価が再評価され、多くの人々に愛されています。日本では1990年代後半から2000年代初頭にかけて、アロエ製品が市場に登場し始めました。当初は健康食品としての地位が確立されましたが、その後、美容効果や腸内環境改善への期待から、アロエ入りの飲料やスイーツも人気を博しました。その結果、アロエヨーグルトも家庭で手軽に楽しめる食品として急速に普及したのです。甘美なるひと口:自然からの贈り物春の日差しが心地よく降り注ぐ中、店頭には様々なフレーバーのアロエヨーグルトが並びます。その鮮やかな色合いは目にも嬉しく、一口食べれば、クリーミーな食感と共にほろ苦いアロエ特有の味わいが広がります。まさしく自然から贈られた美味しさ。それぞれ異なるブランドによって工夫された製法は、多様な風味を生み出しています。夜明け前…新たな習慣4月6日の朝、人々は自宅で簡単に用意できるこのスーパーフードを楽しみながら、新たな習慣として「朝食にはアロエヨーグルト」という選択肢が浸透していることを実感します。その瞬間、小さなお皿には色鮮やかな果物とともに盛り付けられることもしばしば。「一緒に食べることで得られる栄養素」を考えつつ、楽しい会話が生まれます。子供たちへのお土産:未来への架け橋学校給食でも取り入れられるようになったこの日のお祝い。子供たちは、自分自身で選んだフレーバーのアロエヨーグルトを持ち帰り、その美味しさについて語ります。すると、「このお土産のおかげで元気いっぱい!」という声も聞こえてきます。この日を通じて、生涯健康的な習慣へ導く機会となっているようです。歴史的背景:伝統との融合古来より、日本では発酵食品への親和性があります。それゆえ、この日には乳酸菌との相乗効果も忘れてはいけません。また、日本独自のお米文化とも重ね合わせながら、新しい形態として進化することで多くの商品展開につながっています。昔ながらの知恵と現代的感覚が融合することで、新しい可能性へ挑戦する姿勢を見ることができます。哲学的問いかけ:健康とは何か?しかし、このようなお祝いの日々は何を私たちにもたらすのでしょうか?ただ単なる栄養補給なのか、それとも身体だけでなく心にも潤いを与える存在なのか…。私たちは時折、自身の日常生活について立ち止まり、この問いについて考える必要があります。果てなく続くこの探求こそ、人間社会そして自然との深いつながりへ思い馳せる大切な時間なのです。Smoothie への道筋:- 新鮮な果物(バナナやキウイなど)とのコンビネーション。- さらなる発酵食品(例えば納豆)との相性探求。- 日本伝統文化と組み合わせたオリジナルレシピ開発。Aloe’s Whisper: 生命力あふれる未来へ向けてAloe’s Whisperという言葉をご存じでしょうか?それは、一口ごとによって我々自身だけではなく、この地球全体にも影響与える力強さ。そしてその声は今も響いています。「本当に我々は何者なのだろう?」という問い掛けこそ、大切なのでしょう。この素晴らしい植物—その存在意義—それこそ新しい時代への道筋なのです!...

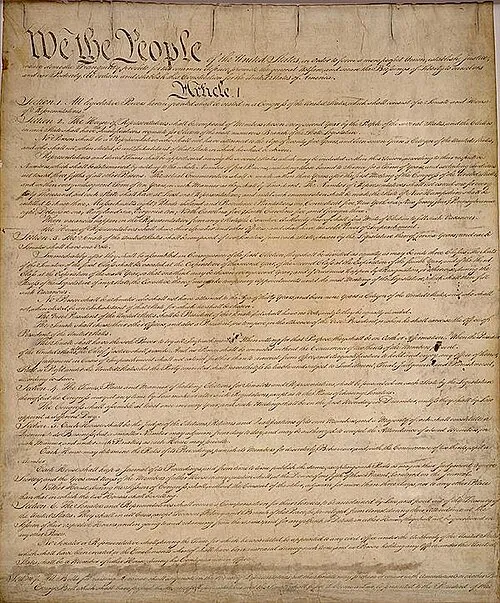

世界人権デーの意義とその歴史

世界人権デーは、国連が制定した特別な日であり、毎年12月10日に祝われます。この日は1948年に国連総会で採択された「世界人権宣言」の記念日として、全ての人々の基本的な権利や自由を尊重することが求められています。歴史を振り返ると、この宣言は第二次世界大戦後の混乱から生まれました。戦争によって多くの命が失われ、人々は自由や平和を求め続けました。この背景には、多くの国で迫害や抑圧が行われていたことがあります。そのため、すべての人間には生まれながらにして持つべき権利があるという理念が生まれたわけです。勝利の風:この地の名誉の旅その瞬間、風が吹き抜けたかのように感じました。静寂を破るように響く声は、何世代にもわたり苦しんできた者たちによって発せられていました。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合い、その場に集った人々を感動させました。彼らは、自分たちだけではなく未来へ希望をつなぐために立ち上がったのでした。夜明け前…かつて、人権について語ることすら難しかった時代があります。しかし、それでもなお勇気ある者たちは声を上げ続けました。「私たちは皆平等だ」というシンプルな真実は、多くの場合沈黙されていました。その夜明け前、人々は灯りもない道を歩み、自分自身や家族、そして友達への想いで心を強くしていたことでしょう。子供の思い出帳子供時代には無邪気さから「自分には何もない」と感じることもあります。しかし、大人になるにつれて理解するでしょう。それぞれには固有な価値と尊厳があります。それこそが、彼ら自身に与えられるべきものです。そして子供たちこそ、その価値観を受け継ぎ、新しい未来へと導いていく力強い存在なのです。文化的背景とその意義さまざまな文化圏では、人権という概念は異なる形で捉えられてきました。例えば、日本では「和」を重んじる文化があります。このため個々の権利よりも調和や共同体との関係性が優先されることもしばしばですが、それでも基本的人権への配慮は欠かせません。また、中東地域では信仰や伝統的価値観との交差点として、多様性について考える機会となっています。このように各国ごとの文化背景や歴史的経緯によって、「人権」は変化し続けています。忘れ去られし影…(…) 忘却された悲劇…。歴史書では記録されずとも、そこには確かな痛みと思いやりがあります。その痛みこそ、人間同士のお互いへの理解へと繋がっている。そしてそれこそ、新しい世代へ伝えるべき教訓でもあります。未来への希望…それぞれの記事を書こう!(…) 未来への希望…。私たちは手紙を書くように、一つ一つ行動しているでしょう。それぞれの記事を書いている。それぞれ思う場所から、このメッセージを広げています。そして、その言葉一つ一つで新しい物語を書く準備を整えていることでしょう。ショウ 日(...) ...

タイの憲法記念日:民主主義を祝う大切な日

憲法記念日、または「วันรัฐธรรมนูญ」(ワン・ラッタターン)、これはタイ王国における極めて重要な日であり、毎年12月10日に祝われます。この日は1946年に最初の近代的な憲法が施行されたことを記念するものであり、国民が民主主義と法の支配を意識し、尊重することを促す役割を果たしています。憲法記念日は単なる国家の休日ではなく、国家としてのアイデンティティや歴史的背景と密接に関連しているため、その意味は非常に深いものがあります。勝利の風:この地の名誉の旅憲法とは何か?それはただ法律文書であるだけでなく、人々が共に生きるためのルールでもあります。タイでは、この憲法がどれほど重要かを示すため、多くの場合、公的な式典やイベントが開催されます。街中には赤い布飾りや花々が飾られ、人々は誇らしげに伝統衣装を身につけて参加します。まるで勝利の日そのものを祝うかのようです。夜明け前…新たなる約束1946年12月10日の夜明け前、タイ王国は新しい時代へと足を踏み入れました。その時期、国民は数十年間続いた独裁制から解放され、新しい希望と期待で胸膨らませていました。「今こそ私たち自身が未来を築く時だ」という合言葉が響き渡ったことでしょう。この日によって、多くの人々は自分たちの日常生活や政治への関心が高まりました。子供の思い出帳:教育と未来への道筋学校では、生徒たちに向けて特別授業やイベントも行われ、この日について学ぶことによって彼ら自身も将来について考える機会となります。「私は大人になったら、自分自身もこの国を良くしたい」と夢見る子供たち。彼らこそ、憲法という基盤によって支えられる未来そのものなのです。日本とは異なる文化背景ですが、それでも共通している点があります。それは「私たちは何者なのか?」という問いです。各国にはそれぞれ異なる歴史がありますが、自分たちを知り、大切に思う心情には変わりありません。このような祝日は、人々にその基盤となる価値観について再認識させてくれる機会なのです。歴史と影響:動乱から安定へタイ王国ではこれまで数回にわたり政権交代やクーデターなど政治的不安定さも経験しています。それでもなお、「立憲主義」を掲げて歩んできました。その中でも特筆すべき出来事として1959年から1963年まで続いた軍事政権下にもかかわらず、市民運動として「民主化要求」が強まっていた時期があります。この運動こそ、その後制定された新しい憲法につながりました。風車回転する夏の日*風車*朝陽昇る頃、「私たち自身」の言葉は空気中になびいています。そして、その場面には色鮮やかな伝統舞踊が繰り広げられています。「これこそ我々タイ人だ!」その声は力強く響き渡ります。そして、小さな子供達も大きな声で歌う姿。それぞれ過去から受け継いできた文化と思い出が今、この瞬間、一つになる様子を見ることになります。Café de Constitution: 社会的談話スペース Café de Constitution - ここでは多様性溢れる意見交換活動も行われています。「あなたならどうする?」そんな問いかけから始まります。一杯のお茶、一口のお菓子、その味わいだけでなく、それぞれ持つ考え方まで同じ空間で共有します。この社会実験とも呼べる場面こそ、日本にも存在する居酒屋文化にも似ていますよね。しかし、その奥底にはそれぞれ異なる視点と思いやりも秘められていることでしょう。結論:宙ぶらりん…自由とは何か?しかしながら、自身また集団として立って進む勇気…。本当に自由とは一体何なのでしょう?ただ外部から与えられるものなのか?あるいは内側から生まれて来る感情なのか?この質問こそ、本当の意味で立憲主義という道具箱から出発し、新しい価値観創造へ繋げたい願望へ導いています。そして、このような問い掛け続いてゆく限り、日本との距離感すぐ近づいてゆくことでしょう。...

.webp)