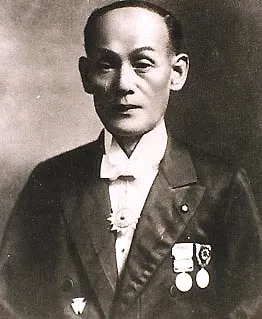

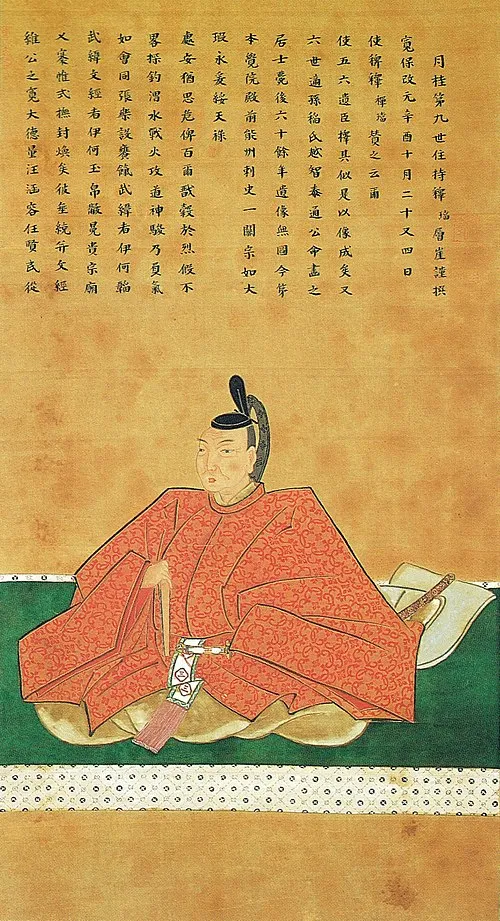

名前: 川村驥山

生年: 1882年

職業: 書家

没年: 1969年

川村驥山 書家の軌跡

年ある静かな町で生まれた少年が後に日本の書道界にその名を刻むことになるとは誰が想像しただろうか川村驥山は幼少期から文字への情熱を抱きながら成長したしかしその道は決して平坦ではなかった

彼は若い頃から書の巨匠たちに弟子入りしその技術を学び取った最初は師匠の厳しい指導に苦しむ日が続いたがそれにもかかわらず彼は文字の美しさに魅了され続けたその努力は次第に実を結び始め多くの作品が評価されるようになっていった

しかし時代背景も無視できない昭和初期日本社会は大きな変革期を迎えていたこの混乱した時代背景の中で彼は書道という古典的な芸術形態を通じて新たな表現方法を模索することになるそれにもかかわらず当時の保守的な価値観と対立することもしばしばだったと言われている

新しい風

年代には自身のスタイルを確立し始めた川村驥山しかしこの成功には陰りもあったおそらく彼が直面した最大の挑戦は自身と向き合う勇気だったと言われるように多くの内面的葛藤と闘っていたまた一部では伝統と革新を両立させる難しさも指摘されている

そんな折日本各地で開催された展覧会で数の賞を受賞することで一躍その名声を高めていった年には戦争によって打撃を受けた国民への希望として自ら希望というテーマで作品を書き上げるそれによって多く人が心打たれこの作品こそ真実だと讃えられることになる

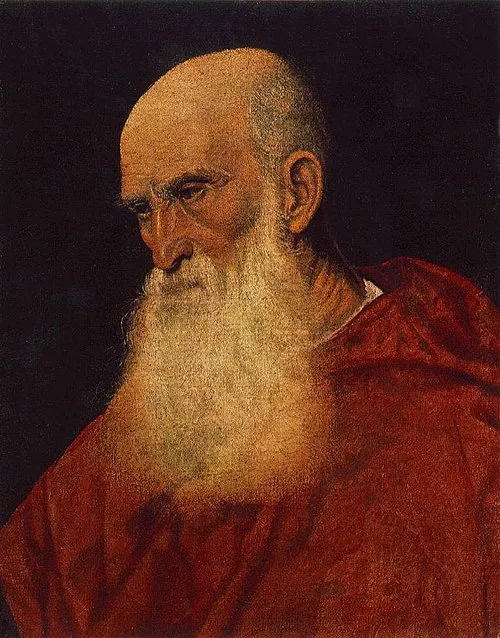

晩年と遺産

年歳という長寿まで生き抜いた川村驥山しかしその晩年には体力的な衰えや精神的孤独感も影響していたと言われる皮肉なことに人生最後の日は自身との闘いでもあったそう語る者もいるその中でも書道への情熱だけは揺らぐことなく残り続け多くの未完の作品やアイデアが彼の日記には綴られているという

現代への影響

今日でも川村驥山からインスパイアされたアーティストや書家たちが存在しているまた新世代への伝承として彼が提唱した自己表現としての書は今なお多くのお弟子さんによって受け継がれているあるファン曰く彼なしでは今の日本書道界など考えられないと語りその功績に対する敬意が伺える

私自身それぞれ違う筆使いや材料でどんな表現方法でも美しく描ければと思っていますそしてそれこそ本当のお墨付きなのです 川村驥山

まとめ

級ライターとして筆者自身も感じざる得ない想いだそれこそ多く人へ与え続ける影響力とはどんなものなのか川村驥山という人物から感じ取れる教訓や思想それはいまだ色褪せず新しい世代へと引き継がれてゆくだろうそして歴史家たちはこう語っている個人としてだけではなく日本文化全体にも強烈な印象を与え続けていると