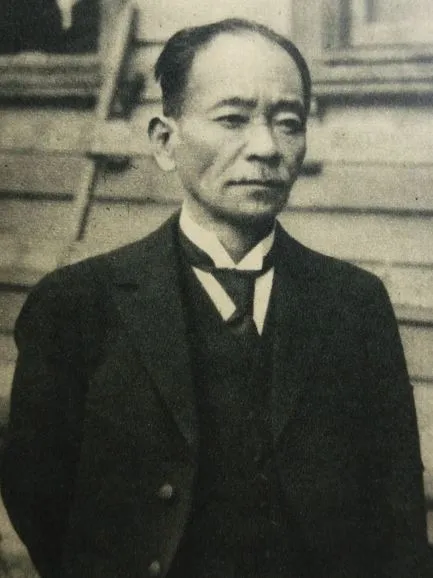

生年: 1888年

名前: 川路柳虹

職業: 詩人、評論家

没年: 1959年

年 川路柳虹詩人評論家 年

川路柳虹詩と評論の道を歩んだ文人

年彼の誕生は日本文学界において静かな波紋を呼ぶ運命の始まりだった山口県の小さな町で育った川路柳虹は幼い頃から自然の美しさに心惹かれ詩情豊かな感性を磨いていくことになるしかしそれにもかかわらず彼が文学への道を本格的に歩み始めるまでには時間がかかった

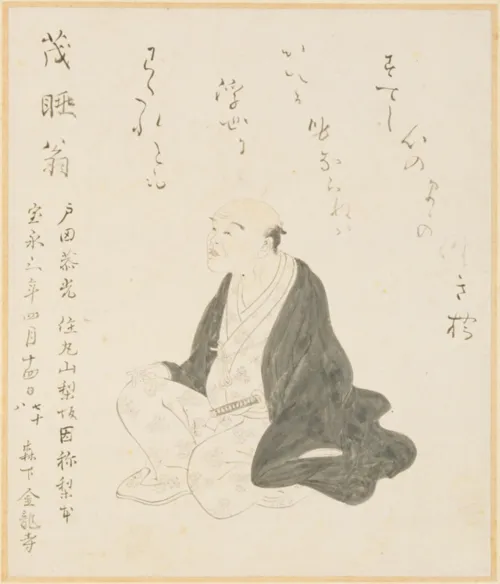

彼は若いころ多くの影響を受けた特に明治時代後期の文豪たちとの出会いは彼に大きな刺激を与えたと言われているその中でも特筆すべきは与謝野晶子との交流であったおそらくこの出会いが柳虹に詩を書く勇気と自信を与えたのであろうそして年代には自身の詩集四季や評論集文学と人生など多数の作品を発表し始める

しかしその作品群が世間から注目されるようになった背後には多くの葛藤や試練があった柳虹は新しい文体や思想への挑戦者として知られていたもののそれが保守的な批評家たちから否定的な反応を引き起こすことも少なくなかったそれにもかかわらず彼は決して揺るぎない信念で自らのスタイルを貫いたこの姿勢こそが後世へ残る名作群へとつながっていく

年大きな時代背景と共にその生涯は幕を閉じたしかしこの不屈な精神と独自性あふれる作品群はいまだ多くの人によって読み継がれているあるファンは街頭インタビューで柳虹ほど現代的な感覚で古典的テーマを書ける人はいないと語ったようだまたその死から数十年経過した今でも日本各地で行われている文学イベントでは必ずと言っていいほど川路柳虹について語られることだろう

詩人としての日

若き日の川路柳虹は自身の日常生活からインスピレーションを得て詩を書いていたそして年代には冬桜という代表作が誕生するこの詩集では厳しい冬の日に咲く桜という比喩によって人間存在そのものへの深い考察が展開されているその中で春待ちわびる心というテーマも扱われ多くの読者へ希望というメッセージも届けていた

皮肉なことにこの時期日本社会全体が戦争という暗雲に包まれていたため本来ならば平穏無事だった日常生活すら脅かされつつあったしかしその逆境こそ彼自身や他者との連帯感につながり人間として成長する機会となったのであるこのような背景もあり多様性豊かな詩風へと進化していったと言えるだろう

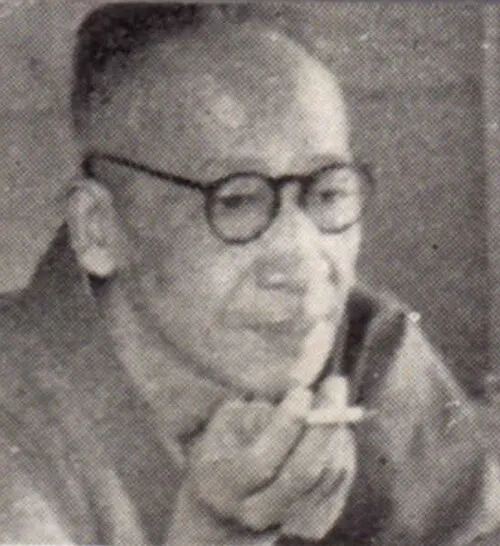

評論家として活動

また同時期評論家としても精力的だった柳虹その独特な視点や洞察力によって日本近代文学への鋭い批評を書き残している言葉とは何かという根源的問いから始まりそれぞれ異なる作家たちへの考察へ展開してゆく様子には多様性と深みがありますそして年には現代日本文学論という重要著作も出版され自身だけではなく他者への批評にも力を入れていたそれにもかかわらず一部では保守主義に偏りすぎているとも指摘されたこともありこの点について議論する余地もあると思われる

今日でも響く声

年には彼没後周年記念イベントも開催され新たなるファン層獲得につながりましたまたこれまで語り継がれてきた多彩なる作品群のみならず新しい解釈や理解へ向けても積極的です音楽や舞台芸術などジャンル横断型コラボレーション企画などにも参加し続けていますその姿勢から見る限り彼の影響力はいまだ衰えてはいないことがお分かりいただけるでしょう

今日でも河童文化研究室では江戸時代歌舞伎について熱心に研究していますそしてまたその一環として川路 柳虹賞なる新人賞制度まで設立されています何故この賞なのかとの問いには新しい才能への期待と答えているこうした活動を見る限りおそらく現在進行形で川路 柳虹氏自身への関心も薄れるどころか増加傾向にあると思えるさらに最近ではその生涯について映像化プロジェクトなど進行中とも聞いておりもう一度という観点から見直されつつある不思議ですね