名前: 観世元正

職業: 能楽師

生年: 1930年

没年: 1990年

年 観世元正能楽師 年

観世元正 日本の能楽の革新者

年東京で生まれた観世元正は後に日本の伝統芸能である能楽の世界に革命をもたらす人物となる彼は幼少期からその才能を示し父親もまた名高い能楽師であったため早くから厳しい稽古に励んだしかし舞台に立つことは彼にとってただの義務ではなく自身の情熱と探求心を表現する場でもあった

青年時代には西洋音楽やダンスに触れる機会がありそれが彼自身のアプローチにも影響を与えた皮肉なことに伝統的な技法や形式への反発心が芽生えたことで彼は独自のスタイルを模索するようになったそして年代後半には伝統的な能楽と現代芸術との融合という新しい地平線を切り開くこととなる

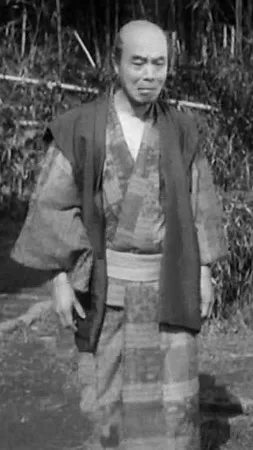

年代には観世流として知られる流派で活躍しその演技力と創造性によって多くのファンを魅了したしかしそれだけでは満足できず新しい表現方法を追求するためさまざまな国際舞台にも参加したその結果日本国内外で数多くの評価や受賞歴が生まれた特に年にはアメリカツアーが成功し多文化交流という観点でも大きな役割を果たしたと言われている

おそらく彼が最も重要視していた点は声の持つ力だった独特な口調と深い感情表現によって聴衆は彼の舞台から目が離せなくなるこのような声帯への拘りこそが後まで語り継がれるべき大きな功績となったまたその声によって作品そのものへの理解も深められ多くの場合美しい音色のみならず情緒的解釈まで引き出されることとなったのである

年には代表作鵺ぬえで新境地へ挑戦しその過程では従来とは異なる設定や衣装デザインにも挑むことで視覚的にも聴覚的にも刺激的な公演となったしかしこの試みは一部から批判も受けその反響について議論になることもしばしばあったそれでもなお彼自身は革新と伝統のバランスを大切にしており一貫した姿勢で活動していた様子だ

年になると日本各地のみならず海外でも定期公演を行うようになりこの頃から真剣に次世代育成にも力を入れるようになったこの活動こそ未来への投資だとも言えるあるファンは街頭インタビューでこう語った元正さんのおかげで私も若いころからこの美しい文化に触れられましたこのような言葉こそが他者との繋がりや文化遺産継承について考えさせてくれる証拠なのかもしれない

年その人生の幕が下ろされる瞬間まで多忙ながらも充実した日だったと思われるしかし皮肉なのはこの時期日本国内外でますます能楽への関心が高まりつつあったという事実だこの死去以降多数の記事やドキュメンタリー番組などによって彼の日と業績について多く取り上げられることになりそれによって更なる認知度向上につながる形となる

今なお観世元正氏から受け継いだ精神や技術は生徒達そして愛好家達によって脈と引き継ぎ続けているまた記念公演などではその偉業・業績について讃えるイベントも行われ新しい才能へ道筋付けされている様子を見ることできるただし思い出を超えて次代へ何か特別な価値として残すべきものそれこそ真剣勝負なのであろう今日でもその影響力はいまだ健在だと言えるだろう